脊柱管狭窄症を改善!自宅でできる効果的なストレッチでつらい痛みを解消

脊柱管狭窄症による腰や足の痛み、しびれに悩んでいませんか?この記事では、つらい症状を自宅で改善できる効果的なストレッチを詳しくご紹介します。なぜストレッチが脊柱管狭窄症の痛みを和らげるのか、その理由から、腰や股関節、太もも、体幹をターゲットにした具体的な方法、さらには行う上での注意点や再発予防の生活習慣まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、あなたの脊柱管狭窄症の改善に向けた一歩を踏み出すことができます。

1. 脊柱管狭窄症とは?症状と原因を理解しよう

脊柱管狭窄症は、背骨の中を通る神経の通り道である脊柱管が狭くなり、そこを通る神経が圧迫されることで、さまざまな症状を引き起こす状態です。主に加齢に伴う骨や椎間板、靭帯の変性が原因で発症することが多いとされています。

1.1 脊柱管狭窄症の主な症状

脊柱管狭窄症の代表的な症状は、間欠性跛行(かんけつせいはこう)です。これは、しばらく歩くとお尻や太もも、ふくらはぎなどに痛みやしびれ、だるさが出て歩きにくくなり、少し前かがみになって休むと症状が和らぎ、また歩けるようになるという特徴的な症状です。この間欠性跛行は、脊柱管狭窄症の診断において重要な手がかりとなります。

その他にも、以下のような症状が現れることがあります。

- お尻から足にかけての痛みやしびれ

- 足の裏の感覚が鈍くなる、または異常な感覚がある

- 足に力が入りにくくなる、脱力感がある

- 長時間立っていることや歩くことがつらくなる

- 前かがみになると症状が和らぐ

- 排尿や排便のコントロールが難しくなる(重症の場合)

これらの症状は、神経の圧迫される部位や程度によって個人差があります。特に、しびれや痛みは、座っているときや横になっているときには比較的楽で、立ち上がったり歩いたりすることで悪化する傾向があります。

1.2 脊柱管狭窄症が起こる原因

脊柱管狭窄症の主な原因は、加齢による背骨の変性です。年齢を重ねるにつれて、私たちの背骨は以下のような変化を起こし、脊柱管を狭めて神経を圧迫することがあります。

- 椎間板の変性: 椎間板は背骨の骨と骨の間にあるクッションの役割をしていますが、加齢により水分が失われ、弾力性が低下して膨らんだり、潰れたりすることがあります。この膨らみが脊柱管を圧迫する原因となります。

- 骨棘(こつきょく)の形成: 骨と骨の間の関節が変形し、骨の一部がトゲのように飛び出すことがあります。これを骨棘と呼び、これが脊柱管内に突き出て神経を圧迫します。

- 黄色靭帯(おうしょくじんたい)の肥厚: 脊柱管の後ろ側にある黄色靭帯が、加齢により厚く硬くなることがあります。この肥厚した靭帯が神経を圧迫し、脊柱管を狭くします。

- 椎体のすべり症: 背骨の骨(椎体)が前後にずれてしまう状態です。これにより脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されることがあります。

これらの要因が単独、または複数組み合わさることで、脊柱管が狭くなり、神経に負担がかかることで脊柱管狭窄症の症状が現れるのです。

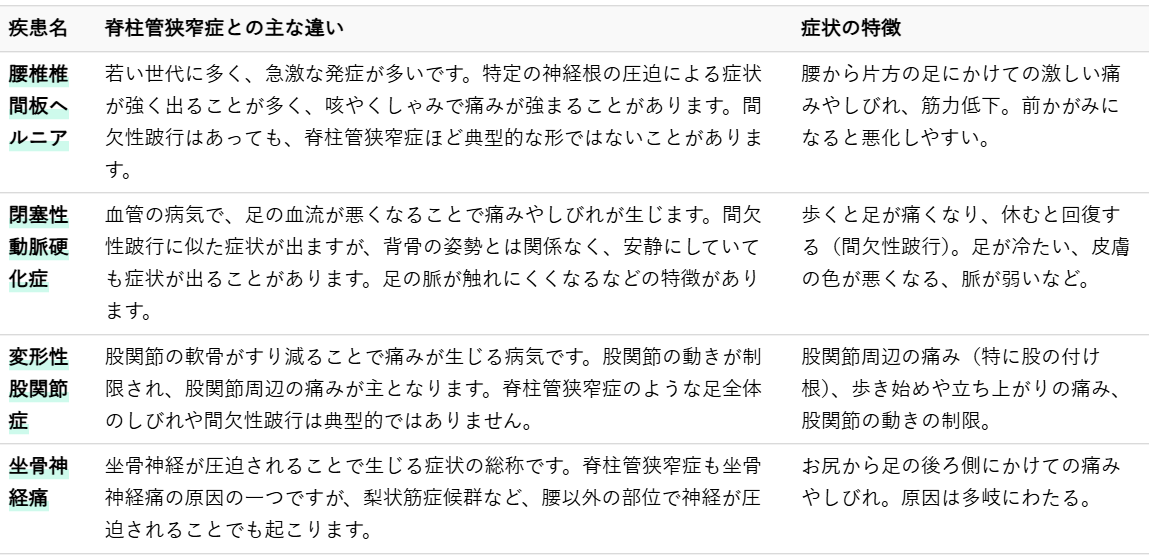

1.3 脊柱管狭窄症と間違えやすい疾患

脊柱管狭窄症の症状は、他の疾患と似ている場合があり、ご自身で判断することが難しいことがあります。特に、足の痛みやしびれを伴う疾患は多く、正確な鑑別が重要です。ここでは、脊柱管狭窄症と間違えやすい代表的な疾患とその違いについてご説明します。

これらの疾患は、それぞれ治療法が異なりますので、ご自身の症状がどの疾患によるものなのかを正確に把握することが、適切な改善策を見つける第一歩となります。

2. なぜ脊柱管狭窄症の改善にストレッチが効果的なのか

2.1 ストレッチが脊柱管狭窄症の痛みを和らげる理由

脊柱管狭窄症によるつらい痛みは、主に神経が圧迫されることや、その周囲の筋肉が硬く緊張することで血行が悪くなることが原因です。このような状態に対して、ストレッチは非常に有効なアプローチとなります。

まず、ストレッチは硬くなった筋肉をゆっくりと伸ばし、柔軟性を高める効果があります。筋肉が硬くなると、骨格のバランスが崩れ、脊柱管への負担が増してしまうことがあります。ストレッチで筋肉を緩めることで、神経への圧迫が軽減され、痛みが和らぐ可能性があります。

また、ストレッチは血行を促進する効果も期待できます。血行が改善されると、痛みや炎症の原因となる物質が体外へ排出されやすくなり、同時に必要な栄養素が患部に届けられやすくなります。これにより、組織の回復が促され、痛みの緩和に繋がります。

さらに、ストレッチによって姿勢が整い、脊柱管にかかる負担が全体的に軽減されることも、痛みを和らげる重要な理由の一つです。正しい姿勢を保つことで、神経への不要な圧迫を防ぐことができます。

2.2 筋肉の柔軟性が脊柱管狭窄症に与える影響

脊柱管狭窄症の症状改善には、特定の筋肉の柔軟性が深く関わっています。特に、腰部だけでなく、股関節や臀部、太ももの裏側(ハムストリングス)などの筋肉の柔軟性が重要です。

これらの筋肉が硬いと、骨盤の傾きや脊柱の自然なS字カーブが崩れやすくなります。例えば、ハムストリングスが硬いと、座っている時や立っている時に骨盤が後ろに傾きやすくなり、腰椎への負担が増大することがあります。これにより、脊柱管が狭まり、神経への圧迫を引き起こす原因となる可能性があります。

一方、筋肉の柔軟性が高まると、関節の可動域が広がり、体全体のバランスが整います。これにより、特定の部位に集中していた負担が分散され、腰椎へのストレスが軽減されます。特に、股関節の柔軟性が向上すると、歩行時の重心移動がスムーズになり、腰への負担を効果的に減らすことができます。筋肉がしなやかになることで、日常生活での動作も楽になり、痛みを感じにくい体へと変化していくことが期待できます。

2.3 体幹強化が脊柱管狭窄症の改善に繋がるメカニズム

体幹とは、お腹や背中、骨盤周りの深層にある筋肉群を指します。これらの筋肉は、脊柱を安定させ、正しい姿勢を維持するために不可欠な役割を担っています。

体幹の筋肉が弱いと、脊柱の安定性が低下し、腰椎に過度な負担がかかりやすくなります。この負担が長期間続くと、脊柱管が狭まる一因となることがあります。また、不安定な体幹は、歩行時や立ち座りといった日常の動作においても、腰に余計なストレスをかけてしまう可能性があります。

体幹を強化するストレッチや運動を行うことで、脊柱がしっかりと支えられ、安定性が向上します。特に、インナーマッスルと呼ばれる深層の体幹筋を鍛えることは、天然のコルセットのように脊柱を内側からサポートし、神経への圧迫を軽減する効果が期待できます。体幹が安定することで、正しい姿勢を無理なく保てるようになり、腰への負担が大幅に減少します。これにより、脊柱管狭窄症の症状改善だけでなく、再発予防にも繋がるのです。

3. 脊柱管狭窄症の痛みを解消する自宅でできる効果的なストレッチ

脊柱管狭窄症によるつらい痛みやしびれを和らげるためには、日々のストレッチが非常に重要です。ここでは、自宅で手軽に実践できる効果的なストレッチをご紹介します。筋肉の柔軟性を高め、体幹を安定させることで、症状の改善と再発予防を目指しましょう。

3.1 腰の負担を減らすストレッチ

腰部に直接的な負担がかかっている場合、その負担を軽減するストレッチから始めることが大切です。脊柱の柔軟性を高め、腰回りの筋肉の緊張を和らげます。

3.1.1 お腹を膨らませる腹式呼吸ストレッチ

腹式呼吸は、深部の腹筋を使い、腰椎の安定性を高める効果があります。また、リラックス効果も期待でき、痛みの軽減に繋がります。

- やり方

- 仰向けに寝て、膝を軽く立てます。

- 片方の手を胸に、もう片方の手をお腹に置きます。

- 鼻からゆっくり息を吸い込み、お腹が膨らむのを感じながら、胸は動かさないように意識します。

- 口からゆっくりと息を吐き出し、お腹がへこむのを感じながら、お腹を背骨に近づけるように意識します。

- この呼吸を5回から10回繰り返します。

- ポイントと注意点

- 呼吸はゆっくりと深く行い、無理に力を入れないようにしてください。

- 特に息を吐き出す際に、お腹の筋肉が使われていることを意識しましょう。

3.1.2 膝を抱え込む腰椎を広げるストレッチ

このストレッチは、腰椎にかかる圧力を一時的に軽減し、脊柱管を広げる効果が期待できます。神経の圧迫が和らぎ、痛みの緩和に繋がることがあります。

- やり方

- 仰向けに寝て、両膝を立てます。

- 片方ずつ、または両方の膝をゆっくりと胸に引き寄せ、両手で抱え込みます。

- 腰が軽く伸びるのを感じながら、20秒から30秒間キープします。

- ゆっくりと膝を戻します。

- これを3回から5回繰り返します。

- ポイントと注意点

- 痛みが強い場合は、無理に膝を引き寄せず、できる範囲で行ってください。

- 腰を丸めすぎず、腰に負担がかからないように注意しましょう。

- 呼吸を止めずに、リラックスして行います。

3.1.3 猫のポーズで脊柱の柔軟性を高めるストレッチ

猫のポーズは、脊柱全体の柔軟性を高め、腰回りの筋肉の緊張を和らげる効果があります。脊柱管狭窄症の症状緩和だけでなく、姿勢の改善にも役立ちます。

- やり方

- 四つん這いになり、手は肩の真下、膝は股関節の真下に置きます。

- 息を吐きながら、背中を丸め、おへそを覗き込むように頭を下げます(猫のポーズ)。腰椎が広がるのを感じます。

- 息を吸いながら、ゆっくりと背中を反らせ、視線を斜め上に向けます(牛のポーズ)。腰に負担がかからない程度に行います。

- この動きを5回から10回繰り返します。

- ポイントと注意点

- 動きはゆっくりと滑らかに行い、反動をつけないようにしてください。

- 特に背中を反らせる際は、腰を反らしすぎないように注意し、痛みがでる手前で止めましょう。

- 手首や膝に痛みがある場合は、無理をせず中止してください。

3.2 股関節と臀部の柔軟性を高めるストレッチ

股関節や臀部の筋肉が硬いと、骨盤の動きが制限され、腰に余計な負担がかかることがあります。これらの部位の柔軟性を高めることで、腰への負担を軽減し、症状の改善に繋がります。

3.2.1 股関節の開きを良くする股関節ストレッチ

股関節の可動域を広げることで、歩行時の負担を減らし、腰への連動的なストレスを緩和します。

- やり方

- 床に座り、両足の裏を合わせて膝を開き、かかとを体のできるだけ近くに引き寄せます。

- 両手で足の甲を軽く押さえ、ゆっくりと膝を床に近づけるように、股関節を開きます。

- この状態で20秒から30秒間キープします。

- これを3回繰り返します。

- ポイントと注意点

- 股関節の付け根が伸びていることを意識し、痛みがでない範囲で行いましょう。

- 背中が丸まらないように、姿勢を正して行います。

- 無理に膝を床に押し付けないでください。

3.2.2 お尻の筋肉をほぐす臀部ストレッチ

臀部の筋肉、特に梨状筋などが硬くなると、坐骨神経を圧迫し、痛みやしびれの原因となることがあります。このストレッチで臀部の筋肉を効果的にほぐしましょう。

- やり方

- 仰向けに寝て、両膝を立てます。

- 片方の足をもう一方の膝の上に組み、足首を膝の外側に置きます。

- 組んだ足側の手で、組んだ足の膝を軽く外側に押し、お尻の筋肉が伸びるのを感じます。

- この状態で20秒から30秒間キープします。

- 反対側も同様に行います。

- これを左右それぞれ3回繰り返します。

- ポイントと注意点

- お尻の奥の筋肉が伸びていることを意識し、痛みを感じる手前で止めましょう。

- 腰が浮かないように、安定した姿勢で行います。

- より深く伸ばしたい場合は、組んでいない方の太ももの裏を両手で抱え込み、ゆっくりと胸に引き寄せると良いでしょう。

3.3 太ももとふくらはぎの筋肉を緩めるストレッチ

太ももやふくらはぎの筋肉が硬いと、歩行時の姿勢が悪くなったり、骨盤の傾きに影響を与えたりして、結果的に腰に負担をかけることがあります。これらの筋肉を柔らかく保つことで、下肢からくる腰への影響を軽減します。

3.3.1 太もも裏を伸ばすハムストリングスストレッチ

ハムストリングス(太ももの裏側の筋肉)が硬いと、骨盤が後傾しやすくなり、腰への負担が増大します。このストレッチで柔軟性を高めましょう。

- やり方(座位)

- 床に座り、片方の足を前に伸ばし、もう一方の足は膝を曲げて足の裏を伸ばした足の太ももの内側に置きます。

- 背筋を伸ばし、ゆっくりと体を前に倒し、伸ばした足のつま先を掴むか、届かない場合は足首やふくらはぎを掴みます。

- 太ももの裏が伸びているのを感じながら、20秒から30秒間キープします。

- 反対側も同様に行います。

- これを左右それぞれ3回繰り返します。

- ポイントと注意点

- 背中が丸まらないように、股関節から体を倒すことを意識しましょう。

- 膝は軽く緩めても構いませんが、伸ばしている足の膝裏が伸びていることを意識してください。

- 痛みを感じる場合は、無理に伸ばさず、できる範囲で止めましょう。

3.3.2 ふくらはぎを伸ばすカーフストレッチ

ふくらはぎの筋肉が硬いと、足首の動きが制限され、歩行時のバランスが悪くなることがあります。これは間接的に腰への負担に繋がります。

- やり方(壁を使った方法)

- 壁から一歩離れて立ち、両手を壁につきます。

- 片方の足を一歩後ろに引き、つま先を正面に向けたまま、かかとを床につけます。

- 後ろに引いた足のふくらはぎが伸びるのを感じながら、ゆっくりと体重を前にかけ、壁に体を近づけます。

- この状態で20秒から30秒間キープします。

- 反対側も同様に行います。

- これを左右それぞれ3回繰り返します。

- ポイントと注意点

- 後ろに引いた足のかかとが床から離れないように注意してください。

- 膝を伸ばしたまま行うと、ふくらはぎの深い部分が伸びます。

- 痛みを感じる場合は、無理に伸ばさず、できる範囲で止めましょう。

3.4 脊柱管狭窄症の再発予防に役立つ体幹ストレッチ

体幹の筋肉は、脊柱の安定性を保ち、腰への負担を軽減する上で非常に重要です。体幹を強化することで、症状の再発予防に繋がります。

3.4.1 体幹を安定させるドローイン

ドローインは、深部の腹横筋を鍛え、腰椎の安定性を高める基本的な体幹トレーニングです。腰への負担をかけずに体幹を強化できます。

- やり方

- 仰向けに寝て、膝を立て、足の裏を床につけます。

- 息を大きく吸い込み、次に息をゆっくりと吐き出しながら、お腹をへこませて、おへそを背骨に引き寄せるように意識します。

- お腹をへこませた状態を10秒間キープし、その間も浅い呼吸を続けます。

- ゆっくりとお腹を元の状態に戻します。

- これを5回から10回繰り返します。

- ポイントと注意点

- お腹をへこませる際に、腰が反らないように注意してください。

- 息を止めるのではなく、自然な呼吸を続けることが大切です。

- 腹筋の表面ではなく、お腹の奥にある筋肉が使われていることを意識しましょう。

3.4.2 体幹を鍛えるプランクの応用

プランクは全身の体幹を鍛える効果的なトレーニングですが、脊柱管狭窄症の方には負荷が高すぎる場合があります。ここでは、腰への負担を軽減した応用形をご紹介します。

- やり方(膝つきプランク)

- うつ伏せになり、肘を肩の真下に置き、前腕を床につけます。

- 膝を床につけたまま、お腹を引き締め、頭から膝までが一直線になるように体を持ち上げます。

- お尻が上がりすぎたり、腰が反ったりしないように注意し、この姿勢を20秒から30秒間キープします。

- ゆっくりと体を下ろします。

- これを3回繰り返します。

- ポイントと注意点

- 腰に痛みを感じる場合は、すぐに中止してください。

- お腹の筋肉を意識し、体が一直線を保つように心がけましょう。

- 慣れてきたら、キープする時間を少しずつ伸ばしていくと良いでしょう。

4. 脊柱管狭窄症のストレッチを行う上での注意点とポイント

脊柱管狭窄症の改善を目指すストレッチは、正しく行うことでその効果を最大限に引き出すことができます。しかし、誤った方法で行うと、かえって症状を悪化させてしまう可能性もあります。ここでは、安全かつ効果的にストレッチを続けるための重要な注意点とポイントを詳しく解説いたします。

4.1 ストレッチを行う前に確認すべきこと

ストレッチを始める前には、ご自身の体調をよく確認し、いくつかの準備を行うことが大切です。安全に効果的なストレッチを行うために、以下の点に注意してください。

-

体調の確認

発熱や倦怠感がある場合、また腰や足の痛み、しびれがいつもより強く出ている場合は、無理にストレッチを行わないでください。体調が優れない時は、安静にすることが最も重要です。 -

専門家への相談

ご自身の脊柱管狭窄症の状態は一人ひとり異なります。ストレッチを始める前や、どのようなストレッチがご自身に適しているか分からない場合は、必ず専門家にご相談ください。適切なアドバイスを受けることで、安全に効果的な改善を目指すことができます。 -

安全な環境の準備

ストレッチを行う場所は、滑りにくく、十分なスペースがある場所を選んでください。床にマットを敷くなどして、体を保護することもおすすめです。また、動きやすい服装で行い、水分補給のために飲み物を手元に用意しておきましょう。 -

痛みのない範囲で行う

ストレッチは、決して痛みを我慢して行うものではありません。少しでも痛みを感じたら、すぐに中止するか、動きの範囲を狭めてください。「気持ち良い」と感じる範囲で、無理なく続けることが、改善への大切な一歩となります。 -

呼吸を意識する

ストレッチ中は、呼吸を止めないように意識してください。深くゆっくりとした呼吸は、筋肉の緊張を和らげ、リラックス効果を高めます。特に、息を吐きながら筋肉を伸ばすことを意識すると、より効果的です。

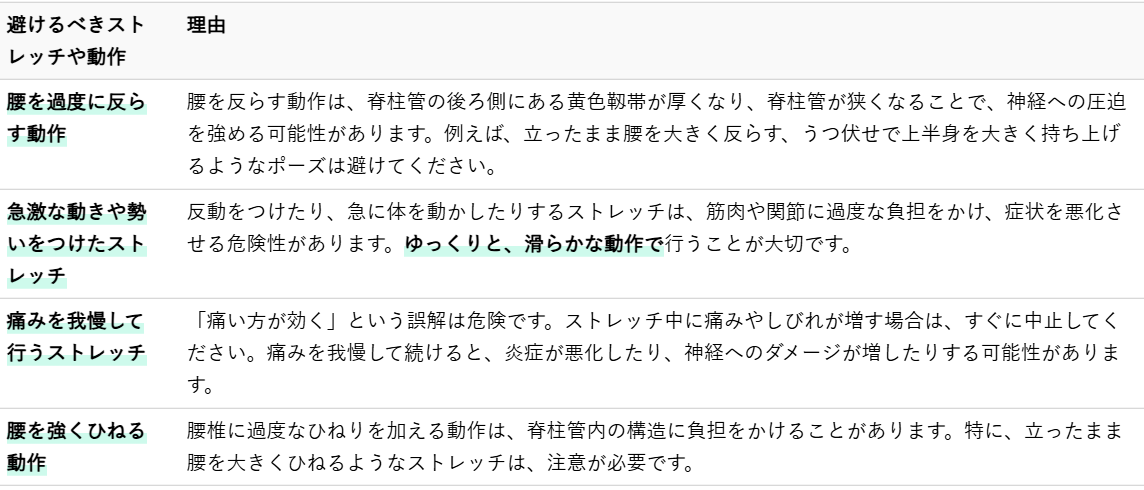

4.2 脊柱管狭窄症でやってはいけないストレッチ

脊柱管狭窄症の方が避けるべきストレッチや動作があります。これらの動作は、脊柱管をさらに狭めたり、神経への圧迫を強めたりする可能性があるため、十分な注意が必要です。以下に、特に避けるべきストレッチと、その理由をまとめました。

これらのストレッチを避け、ご自身の体の声に耳を傾けながら、安全な範囲でストレッチを続けていくことが、脊柱管狭窄症の改善には不可欠です。

4.3 効果的なストレッチの頻度と継続のコツ

ストレッチの効果を実感し、脊柱管狭窄症の症状改善へと繋げるためには、継続することが最も重要です。短期間で劇的な変化を期待するのではなく、日常生活の一部として取り入れることを目指しましょう。

-

頻度と時間

理想は、毎日継続して行うことです。一度に長時間行うよりも、短時間でも毎日続ける方が効果的です。例えば、朝起きた時や入浴後、寝る前など、ご自身の生活リズムに合わせて時間を決めてみてください。一つのストレッチにつき、20秒から30秒程度を目安に、ゆっくりと伸ばすことを意識しましょう。慣れてきたら、1日に数回に分けて行うこともおすすめです。 -

習慣化のコツ

- 決まった時間に行う: 毎日同じ時間に行うことで、ストレッチが習慣として定着しやすくなります。

- 小さな目標から始める: 最初から完璧を目指さず、「今日はこのストレッチだけやってみよう」というように、小さな目標を設定すると、継続へのハードルが下がります。

- 記録をつける: ストレッチを行った日や、体の変化(痛みの度合い、動きやすさなど)を記録すると、モチベーションの維持に繋がります。

- 無理をしない: 疲れている日や体調が優れない日は、無理せず休むことも大切です。続けることが目的ですので、完璧を目指しすぎないでください。

- 楽しむ工夫: 好きな音楽を聴きながら行う、お気に入りのウェアを着るなど、ストレッチを楽しい時間にする工夫をしてみましょう。

継続は力なりです。焦らず、ご自身のペースでストレッチを続けていくことで、徐々に体の変化を感じられるはずです。

4.4 痛みが強い場合の対処法

脊柱管狭窄症の症状は日によって波があり、時には痛みが強く出ることもあるかもしれません。そのような場合に、どのように対処すれば良いかを知っておくことは非常に大切です。痛みが強い時の対処法を理解し、無理なく症状と向き合いましょう。

-

ストレッチの中止と安静

ストレッチ中に痛みやしびれが強くなった場合は、すぐにその動作を中止し、安静にしてください。無理に続けると、症状を悪化させてしまう可能性があります。横になるなどして、最も楽な姿勢で体を休ませましょう。 -

冷却と温熱の使い分け

- 急性期の痛み(急に痛みが増した時): 炎症が起きている可能性があるため、患部を冷やすことが有効です。冷湿布や氷嚢などをタオルで包み、15分から20分程度冷やしてみてください。

- 慢性的な痛みや筋肉のこわばり: 血行を促進し、筋肉を緩めるために、温めることが有効です。温湿布、蒸しタオル、温かいお風呂などで体を温めてみてください。

-

日常生活での姿勢と動作の見直し

痛みが強い時は、日常生活での姿勢や動作が症状に影響を与えている可能性があります。長時間同じ姿勢でいることを避け、こまめに体勢を変える、重いものを持つ際に腰に負担をかけないようにするなど、日々の動作を見直してみましょう。痛みを感じる動作は避けるように心がけてください。 -

専門家への再相談

痛みが数日経っても改善しない、またはさらに悪化するようであれば、再度専門家にご相談ください。適切な診断と、その時の状態に合わせたアドバイスを受けることが、症状の早期改善に繋がります。

痛みが強い時は焦らず、まずは体を休ませることを最優先に考えてください。そして、無理のない範囲で、ご自身の体と向き合っていくことが大切です。

5. ストレッチ以外の脊柱管狭窄症の改善策と生活習慣

脊柱管狭窄症のつらい症状を和らげるためには、ストレッチだけでなく、日々の生活習慣を見直すことが非常に重要です。日常生活でのちょっとした心がけが、脊柱への負担を減らし、症状の改善や再発予防につながります。

5.1 日常生活で気をつけたい姿勢と動作

私たちの体は、日常生活における様々な姿勢や動作によって大きな影響を受けます。特に脊柱管狭窄症をお持ちの場合、脊柱に負担をかけにくい姿勢や動作を意識することが大切です。

5.1.1 座る時の姿勢

椅子に座る際は、深く腰掛け、背もたれに体を預けるようにしてください。背筋を伸ばし、お腹を軽く引き締めることで、骨盤が安定し、腰への負担が軽減されます。長時間のデスクワークでは、時々立ち上がって体を動かすことを心がけましょう。

5.1.2 立つ時の姿勢

立つ時は、片足に重心をかけすぎず、両足に均等に体重を乗せるように意識してください。背筋を無理なく伸ばし、顎を軽く引いて視線をまっすぐ前に向けると、自然と良い姿勢を保ちやすくなります。台所での作業など、長時間同じ姿勢でいる場合は、片足を台に乗せるなどして、腰の反りを防ぐ工夫も有効です。

5.1.3 物を持ち上げる時の動作

床にある物を持ち上げる際は、腰からかがむのではなく、膝を曲げて腰を落とし、物と体を近づけて持ち上げるようにしてください。この動作は、太ももの筋肉を使い、腰への負担を最小限に抑えることができます。重い物を持ち上げる際は、無理をせず、誰かに手伝ってもらうことも検討しましょう。

5.1.4 寝る時の姿勢

寝る時は、仰向けで膝を軽く立てるか、横向きで膝を軽く曲げて抱え込むような姿勢がおすすめです。膝の下にクッションや枕を挟むと、腰の反りを防ぎ、よりリラックスした状態で眠ることができます。自分に合った寝具を選ぶことも、質の良い睡眠と腰への負担軽減につながります。

5.2 脊柱管狭窄症に良いウォーキングのコツ

ウォーキングは、脊柱管狭窄症の改善に非常に有効な有酸素運動です。全身の血行を促進し、筋肉を維持することで、症状の緩和に役立ちます。ただし、正しい方法で行うことが重要です。

ウォーキングをする際は、やや前傾姿勢を意識し、目線は少し前方を見るようにしてください。歩幅は小さめにし、無理なく歩けるペースで始めましょう。痛みを感じたらすぐに中止し、無理は絶対にしないでください。クッション性の良い靴を選び、アスファルトの上だけでなく、土や芝生の上など、足に優しい場所を選ぶことも大切です。最初は短時間から始め、徐々に時間や距離を伸ばしていくようにしてください。

5.3 コルセットの適切な使い方

コルセットは、脊柱管狭窄症の症状がある時に、一時的に腰部を安定させ、負担を軽減するために使用されることがあります。しかし、使い方を誤るとかえって症状を悪化させたり、筋力低下を招いたりする可能性もあります。

コルセットは、長時間立ちっぱなしの作業や、重い物を持つ時など、腰に負担がかかる活動を行う際に使用するのが一般的です。常に装着していると、体幹の筋肉が衰えてしまう恐れがあるため、必要最小限の時間に留めるようにしましょう。装着する際は、締め付けすぎず、体が動かしやすい程度の適度な圧迫感があるものを選び、正しい位置に装着することが大切です。

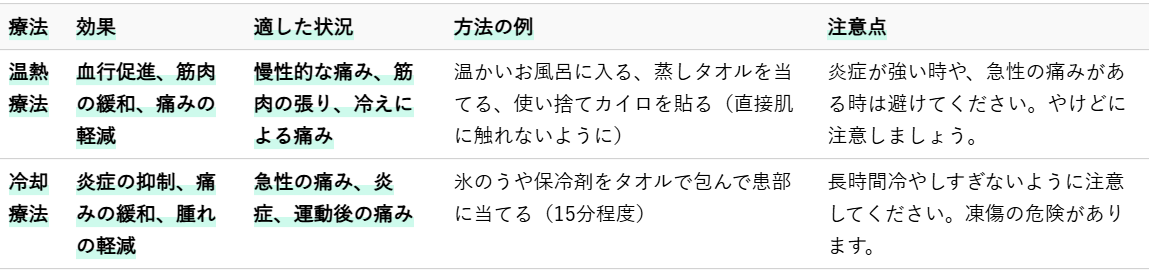

5.4 自宅でできる温熱療法と冷却療法

脊柱管狭窄症の痛みに対して、自宅で手軽にできる温熱療法と冷却療法は、症状の緩和に役立つことがあります。それぞれの特徴を理解し、症状に合わせて使い分けることが大切です。

ご自身の症状に合わせて、これらの療法を試してみてください。どちらの療法も、無理なく気持ち良いと感じる範囲で行うことが重要です。痛みが強い場合や、どちらが良いか判断に迷う場合は、専門家にご相談ください。

6. まとめ

脊柱管狭窄症のつらい症状は、適切なストレッチによって改善が期待できます。筋肉の柔軟性を高め、体幹を強化することで、脊柱管への負担を軽減し、痛みの緩和に繋がるからです。自宅でできる効果的なストレッチを継続し、正しい姿勢や生活習慣と組み合わせることが大切です。無理なく続けることで、快適な日常生活を取り戻せるでしょう。もし、ご自身での改善が難しいと感じる場合や、痛みが強い場合は、何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。