あなたの「姿勢」が脊柱管狭窄症の原因かも?カイロプラクティックで痛みの悪循環を断つ!

「あなたの「姿勢」が脊柱管狭窄症の原因かも?」もしそう感じているなら、この記事はあなたのためのものです。脊柱管狭窄症の痛みやしびれがなぜ起こるのか、そのメカニズムから、猫背や反り腰といった悪い姿勢が根本原因となり、痛みの悪循環を引き起こす理由を詳しく解説します。そして、カイロプラクティックが脊柱と骨盤の歪みを調整し、神経の圧迫を軽減することで、どのように症状の改善へと導くのかを具体的にご紹介。今日から実践できる予防・改善策もわかるでしょう。

1. 脊柱管狭窄症とは?症状とメカニズムを解説

「脊柱管狭窄症」という言葉を耳にしたことはありますか。これは、背骨の中を通る神経の通り道である「脊柱管」が何らかの原因で狭くなり、その中を通る神経が圧迫されることで、さまざまな症状を引き起こす状態を指します。特に、腰の骨(腰椎)の部分で起こることが多く、腰部脊柱管狭窄症と呼ばれています。

加齢とともに骨や靭帯が変性し、脊柱管が狭くなることが主な原因の一つですが、実は日頃の姿勢も深く関わっていることが分かっています。ここでは、脊柱管狭窄症がどのような症状を引き起こし、なぜそのような症状が起こるのか、そのメカニズムについて詳しく解説していきます。

1.1 脊柱管狭窄症の主な症状

脊柱管狭窄症の症状は、圧迫される神経の種類や部位によって異なりますが、代表的なものとして「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」が挙げられます。これは、少し歩くと足に痛みやしびれが生じて歩けなくなり、少し休むとまた歩けるようになるという特徴的な症状です。

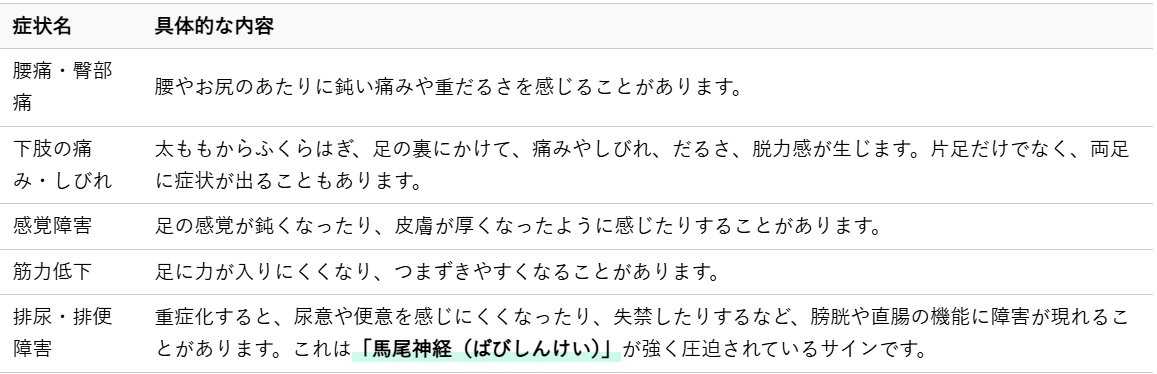

その他にも、以下のような症状が見られることがあります。

これらの症状は、日常生活に大きな支障をきたし、活動範囲を狭めてしまう原因となります。

1.2 なぜ痛みやしびれが起こるのか?

脊柱管狭窄症による痛みやしびれは、主に脊柱管内で神経が圧迫されることで発生します。

私たちの背骨は、椎骨と呼ばれる骨が積み重なってできており、その中央には脊柱管というトンネルがあります。この脊柱管の中には、脳から続く脊髄や、そこから枝分かれして全身に伸びる神経の束(馬尾神経や神経根)が通っています。これらの神経は、手足の感覚や運動を司る非常に重要な役割を担っています。

脊柱管が狭くなる主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 椎間板の変性: 椎骨と椎骨の間にあるクッションの役割を果たす椎間板が、加齢とともに弾力性を失い、膨らんだり飛び出したりすることで脊柱管を圧迫します。

- 黄色靭帯の肥厚: 脊柱管の後ろ側にある黄色靭帯が、加齢や負担の蓄積によって厚くなり、脊柱管を内側から狭めます。

- 骨棘の形成: 椎骨の縁にトゲのような骨(骨棘)ができ、それが神経を刺激したり圧迫したりします。

- 椎間関節の変形: 椎骨同士をつなぐ関節が変形し、肥大化することで脊柱管のスペースを狭めます。

これらの変化によって脊柱管が狭くなると、中の神経が物理的に圧迫されます。神経が圧迫されると、神経への血流が悪くなったり、炎症が起こったりして、痛みやしびれといった症状が現れるのです。特に、立ったり歩いたりすることで脊柱管がさらに狭くなり、症状が悪化しやすい傾向があります。これが、間欠性跛行のメカニズムです。

2. 姿勢が脊柱管狭窄症の根本原因となる理由

2.1 悪い姿勢が脊柱に与える影響

私たちの脊柱は、本来ゆるやかなS字カーブを描いており、このカーブが重力や衝撃を分散させるクッションの役割を果たしています。しかし、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用、日常生活での癖などにより、この理想的なS字カーブが崩れてしまうことがあります。

悪い姿勢が続くと、脊柱の一部に過度な負担が集中します。例えば、腰が丸まった猫背の姿勢や、お腹を突き出すような反り腰の姿勢は、腰椎や胸椎に不自然な圧力をかけ続けます。この持続的な圧力は、椎間板や椎間関節、そして脊柱管を構成する靭帯などに微細な損傷や変性を引き起こす原因となります。長期間にわたりこれらの組織がストレスを受け続けると、次第に肥厚したり、骨棘(こつきょく)が形成されたりして、結果的に脊柱管が狭くなる「脊柱管狭窄症」へと進行するリスクを高めてしまうのです。

2.2 猫背や反り腰が脊柱管狭窄症を悪化させるメカニズム

脊柱管狭窄症の症状を悪化させる代表的な姿勢として、猫背と反り腰が挙げられます。これらの姿勢は、それぞれ異なるメカニズムで脊柱管への負担を増やし、神経の圧迫を強める可能性があります。

まず、猫背(円背)の場合、胸椎の過度な後弯が特徴です。この姿勢を続けると、バランスを取るために腰椎が不自然に反り過ぎる「代償性の反り腰」を誘発しやすくなります。腰椎が過度に反ることで、脊柱管の後ろ側にある黄色靭帯が弛緩し、厚くなる傾向があります。また、椎間関節にも過剰な負担がかかり、関節の肥厚や骨棘形成が進むことで、脊柱管のスペースがさらに狭くなってしまうのです。

次に、反り腰(腰椎過前弯)の場合です。腰椎の前弯が強すぎるこの姿勢は、腰椎の後ろ側にある椎間関節に強い圧迫をかけ続けます。この圧迫により、椎間関節の変性や肥厚が進みやすくなります。同時に、脊柱管の後ろ側にある黄色靭帯も常に緊張状態に置かれ、徐々に厚みを増していくことがあります。これらの変化が複合的に作用することで、脊柱管内の空間が狭まり、神経根や馬尾神経が圧迫されやすくなり、脊柱管狭窄症の症状を悪化させる原因となります。

2.3 骨盤の歪みと脊柱の連動性

脊柱は、骨盤という土台の上に積み木のように乗っています。そのため、骨盤の歪みは脊柱全体のバランスに大きな影響を与え、脊柱管狭窄症の根本原因となることがあります。

例えば、骨盤が後ろに傾く「骨盤後傾」の状態では、上半身のバランスを取るために猫背になりやすくなります。逆に、骨盤が前に傾く「骨盤前傾」の状態では、腰椎が過度に反り、反り腰になりやすい傾向があります。このように、骨盤の傾きやねじれといった歪みは、その上に乗る脊柱の自然なカーブを崩し、特定の椎間板や関節、靭帯に継続的なストレスを与え続けることになります。

骨盤の歪みによって脊柱の安定性が損なわれると、脊柱管を構成する組織に変性や肥厚が起こりやすくなり、結果として脊柱管が狭くなるリスクが高まります。脊柱と骨盤は密接に連動しているため、脊柱管狭窄症の根本的な改善を目指すには、土台である骨盤の歪みを適切に整えることが非常に重要となるのです。

3. 脊柱管狭窄症の痛みが続く「悪循環」とは

脊柱管狭窄症による痛みやしびれは、単に不快な症状として現れるだけではありません。その痛みが原因で、身体は無意識のうちに特定の姿勢をとるようになり、それがさらなる症状の悪化を招くという負のループに陥ることがあります。この悪循環は、日常生活の質を著しく低下させ、精神的な負担にもつながる深刻な問題です。

3.1 痛みからくる姿勢の変化とさらなる悪化

脊柱管狭窄症の症状は、特に立っている時や歩いている時に強まる傾向があります。そのため、多くの方は痛みを和らげようとして、前かがみになったり、腰を丸めたりする姿勢を自然ととるようになります。この姿勢は、一時的に脊柱管が広がり、神経への圧迫が軽減されるため、痛みが和らいだと感じることがあるかもしれません。

しかし、この不自然な姿勢が習慣化すると、脊柱全体に持続的な負担がかかり続けます。特に腰椎は常に屈曲した状態となり、椎間板や周囲の靭帯、筋肉に過度なストレスを与えてしまいます。その結果、脊柱管のさらなる狭窄や炎症を引き起こし、症状の悪化へとつながってしまうのです。

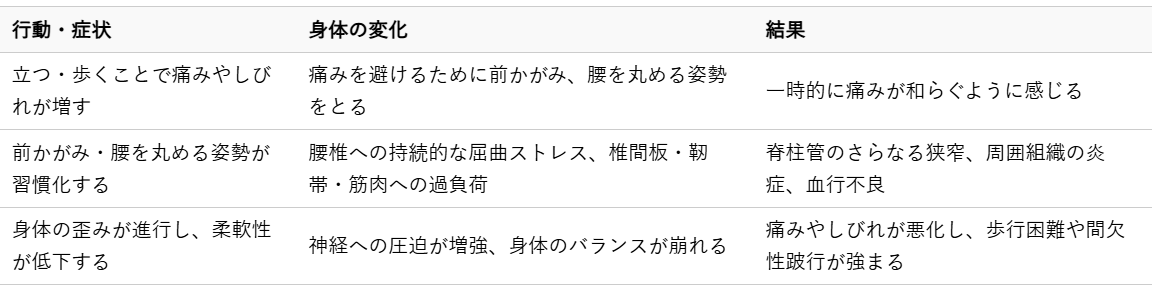

この痛みを避けるための姿勢が、かえって症状を悪化させるメカニズムを以下にまとめました。

このように、痛みを避けるための行動が、結果的に症状を悪化させるという悪循環が生まれてしまうのです。

3.2 日常生活への影響と精神的な負担

脊柱管狭窄症による慢性的な痛みやしびれは、日常生活のあらゆる側面に深刻な影響を及ぼします。これまで当たり前のようにできていた行動が制限されることで、生活の質(QOL)は著しく低下してしまうでしょう。

- 歩行困難: 少し歩くだけで痛みやしびれが生じ、休憩を繰り返さなければならなくなるため、買い物や散歩など外出が億劫になります。

- 長時間の立位・座位の困難: 家事や仕事、趣味の活動など、特定の姿勢を維持することが難しくなります。

- 活動範囲の制限: 趣味や旅行、友人との交流など、これまで楽しんでいた活動を諦めざるを得なくなることがあります。

このような身体的な制限は、精神的なストレスや不安を大きく増幅させます。「このまま治らないのではないか」「これからどうなってしまうのだろう」といった絶望感や抑うつ傾向につながることも少なくありません。精神的な負担は、さらに活動意欲の低下を招き、結果として運動不足や筋力・柔軟性の低下を加速させます。

活動量の減少は、身体の支持能力をさらに低下させ、脊柱管狭窄症の症状を悪化させるという、まさに負のスパイラルを生み出してしまうのです。この悪循環を断ち切ることが、症状の改善と生活の質の向上には不可欠となります。

4. カイロプラクティックが脊柱管狭窄症に効果的な理由

脊柱管狭窄症の痛みやしびれは、日常生活に大きな影響を与え、つらい症状が続くことで精神的な負担も大きくなりがちです。しかし、この症状には根本的な原因が隠されていることが多く、その一つが脊柱や骨盤の歪みからくる姿勢の悪さです。カイロプラクティックは、この根本原因にアプローチし、身体が本来持つ回復力を引き出すことを目指します。

4.1 脊柱と骨盤の歪みを根本から調整

脊柱管狭窄症の多くは、長年の生活習慣や姿勢の癖によって生じた脊柱や骨盤の歪みが深く関わっています。これらの歪みは、脊柱に不均一な負担をかけ、結果として脊柱管内の神経を圧迫する原因となることがあります。カイロプラクティックでは、丁寧な検査によって個々の脊柱や骨盤の歪みを特定し、手技を用いて本来あるべき位置へと調整していきます。

この調整によって、脊柱にかかる負担が均等になり、脊柱管への物理的な圧迫が軽減されることが期待できます。症状の緩和だけでなく、身体の土台である骨盤と脊柱のバランスを整えることで、脊柱管狭窄症の根本的な原因に働きかけ、再発しにくい身体づくりをサポートします。

4.2 神経の圧迫を軽減し、自然治癒力を高める

脊柱管狭窄症による痛みやしびれの主な原因は、脊柱管内で神経が圧迫されることにあります。脊柱や骨盤の歪みが改善され、脊柱管内のスペースが確保されると、圧迫されていた神経への負担が軽減されます。これにより、神経伝達がスムーズになり、痛みやしびれの緩和につながることが期待されます。

また、カイロプラクティックは、単に症状を和らげるだけでなく、身体の構造的なバランスを整えることで、神経系の働きを正常化することを目指します。神経系が正常に機能することは、身体が本来持っている自然治癒力、つまり自己回復力を最大限に引き出すために不可欠です。身体本来の回復力が向上することで、症状の改善だけでなく、全体的な健康状態の向上にもつながります。

4.3 脊柱管狭窄症の痛みを和らげる施術アプローチ

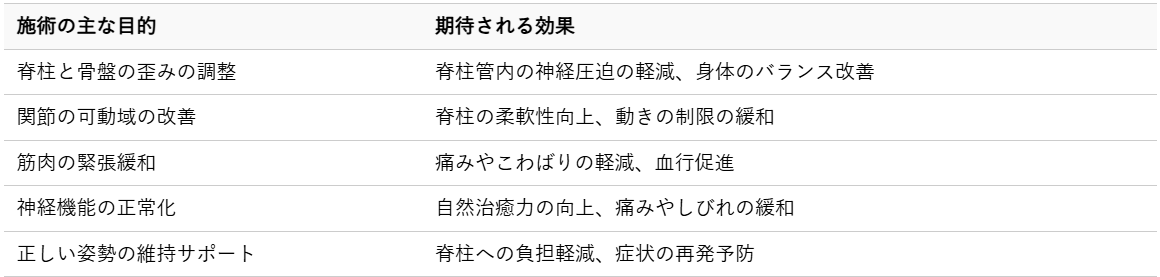

カイロプラクティックの施術は、一人ひとりの状態に合わせて丁寧に行われます。まずは、詳細なカウンセリングと身体の状態の検査を通じて、脊柱管狭窄症の原因となっている歪みや筋肉の緊張、関節の動きの制限などを把握します。その上で、個別の状態に合わせた施術計画を立て、手技による調整を行います。

施術では、主に脊柱や骨盤の関節の動きを改善し、周囲の筋肉の緊張を和らげることに重点を置きます。これにより、脊柱の柔軟性を取り戻し、正しい姿勢を維持しやすい身体へと導くことで、脊柱管狭窄症の痛みの悪循環を断ち切ることを目指します。痛みを感じにくい、身体に優しいアプローチを心がけています。

5. 脊柱管狭窄症を予防・改善するための生活習慣とセルフケア

脊柱管狭窄症の痛みやしびれを和らげ、再発を防ぐためには、日々の生活習慣を見直し、ご自身の体と向き合うことが大切です。ここでは、ご自宅で実践できる予防・改善策をご紹介します。

5.1 日常で意識したい正しい姿勢のポイント

脊柱管狭窄症の原因となる姿勢の歪みを防ぐためには、日常生活の中で正しい姿勢を意識することが重要です。特に、長時間同じ姿勢でいることが多い方は、こまめな見直しを心がけましょう。

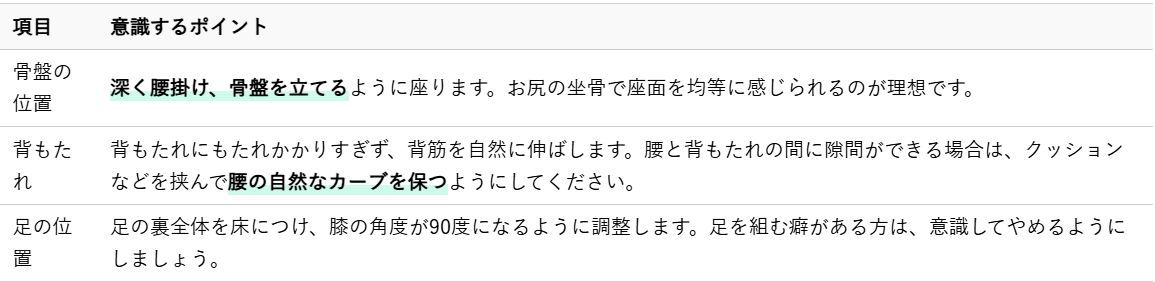

5.1.1 座るときの姿勢

椅子に座るときは、骨盤をしっかりと立てることが基本です。背中が丸まったり、逆に反りすぎたりしないように注意しましょう。

5.1.2 立つときの姿勢

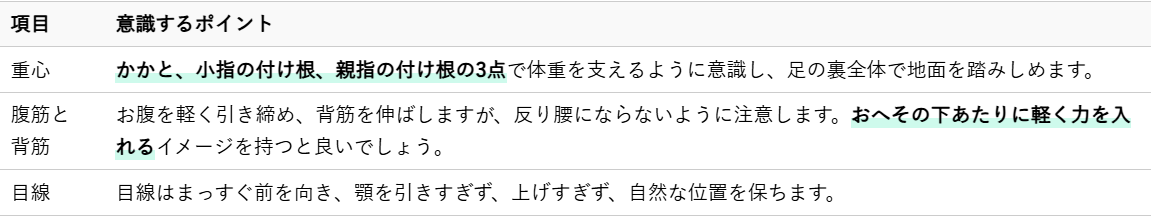

立つ姿勢は、体の土台となる骨盤と脊柱のバランスが重要です。重心が偏らないように意識しましょう。

5.1.3 寝るときの姿勢と寝具

睡眠中の姿勢も、脊柱への負担に大きく影響します。適切な寝具を選び、負担の少ない寝姿勢を心がけましょう。

- 仰向けで寝る場合は、膝の下にクッションや丸めたタオルを入れ、膝を軽く曲げることで、腰への負担を軽減できます。

- 横向きで寝る場合は、抱き枕などを利用し、膝を軽く曲げて股の間に挟むことで、骨盤の歪みを防ぎやすくなります。

- 寝具は、柔らかすぎず硬すぎない、ご自身の体に合ったものを選びましょう。体圧が分散され、脊柱の自然なS字カーブを保てる敷布団やマットレスが理想的です。

5.2 自宅でできる簡単なストレッチと運動

脊柱管狭窄症の症状緩和や予防には、脊柱の柔軟性を高め、体幹を支える筋肉を強化することが効果的です。無理のない範囲で、毎日継続して行うことが大切です。

5.2.1 脊柱の柔軟性を高めるストレッチ

脊柱の動きを滑らかにし、脊柱管への圧迫を軽減するのに役立ちます。

- 猫のポーズ(キャット&カウ)

四つん這いになり、息を吸いながら背中を反らせてお尻を突き出し、息を吐きながら背中を丸めておへそを覗き込むようにします。ゆっくりと呼吸に合わせて繰り返すことで、脊柱全体の柔軟性が向上します。

- 骨盤回し

椅子に座ったまま、骨盤を前後左右にゆっくりと動かしたり、円を描くように回したりします。骨盤周りの筋肉がほぐれ、脊柱の土台となる部分の動きが良くなります。

5.2.2 体幹を支える筋肉を強化する運動

体幹の筋肉を強化することで、正しい姿勢を維持しやすくなり、脊柱への負担を軽減できます。

- ドローイン

仰向けに寝て膝を立て、お腹をへこませながら息を吐ききります。この状態を数秒キープし、ゆっくりと息を吸いながらお腹を戻します。インナーマッスルである腹横筋を鍛え、腰を安定させる効果が期待できます。

- ヒップリフト

仰向けに寝て膝を立て、お尻をゆっくりと持ち上げて肩から膝までが一直線になるようにします。お尻の筋肉(臀筋)を鍛え、骨盤の安定性を高めます。

注意点:痛みを感じる場合はすぐに中止し、無理のない範囲で行うようにしてください。運動中に痛みが増す場合は、専門家にご相談ください。

5.2.3 日常生活に取り入れやすい軽い運動

適度な運動は血行を促進し、筋肉の柔軟性を保つ上で重要です。

- ウォーキング

正しい姿勢を意識しながら、無理のない範囲でウォーキングを取り入れましょう。背筋を伸ばし、腕を軽く振って、かかとから着地し、つま先で地面を蹴るように歩くのが理想です。ウォーキングは全身運動であり、脊柱管狭窄症の症状緩和にも効果的とされています。

5.3 専門家による定期的なチェックの重要性

ご自身で行うセルフケアは非常に大切ですが、それだけでは改善が難しい場合や、症状が悪化してしまう可能性も考えられます。脊柱管狭窄症の予防・改善には、専門家による定期的なチェックと適切なアドバイスが不可欠です。

- ご自身の状態を正確に把握する

体の歪みや筋肉のバランスは、ご自身ではなかなか気づきにくいものです。カイロプラクティックの専門家は、脊柱や骨盤の歪みを詳細に評価し、根本的な原因を探ります。これにより、ご自身の状態に合わせた最適なケアプランを立てることができます。

- セルフケアの効果を高める

専門家から正しい姿勢の指導や、ご自身の体に合ったストレッチ・運動方法のアドバイスを受けることで、日々のセルフケアの効果を最大限に引き出すことができます。間違った方法でセルフケアを続けてしまうリスクも避けられます。

- 悪化のサインを早期に発見し対処する

定期的なチェックを受けることで、症状が悪化する前の小さな変化にも気づきやすくなります。早期に適切な対処を行うことで、痛みの悪循環を断ち、重症化を防ぐことにつながります。

- カイロプラクティックによる調整効果の維持

カイロプラクティックの施術で整えられた脊柱や骨盤の状態を維持するためにも、定期的なメンテナンスは重要です。体のバランスを良好に保ち続けることで、症状の再発予防にもつながります。

脊柱管狭窄症と向き合い、より快適な日常生活を送るためには、ご自身の努力と専門家のサポートを上手に組み合わせることが成功への鍵となります。

6. まとめ

脊柱管狭窄症の痛みやしびれは、単なる老化だけでなく、日々の「姿勢」が深く関係しています。特に猫背や反り腰、骨盤の歪みは、脊柱管を狭め神経を圧迫し、痛みの悪循環を生み出す根本原因となり得ます。カイロプラクティックは、この脊柱や骨盤の歪みを根本から調整し、神経の圧迫を軽減することで、本来の自然治癒力を引き出し、痛みの悪循環を断ち切ることを目指します。正しい姿勢の意識やセルフケア、そして専門家による定期的なチェックが、脊柱管狭窄症の予防と改善には不可欠です。何かお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。