あなたの坐骨神経痛はどこが痛い?整体で痛みの場所と原因を徹底解明

坐骨神経痛の痛みで、どこが原因なのか、どうすればいいのかお悩みではありませんか?この記事では、坐骨神経痛が起こりやすい体の部位や痛みの種類、しびれの症状を詳しく解説します。さらに、姿勢の歪みや生活習慣など、あなたの痛みの根本原因を突き止め、整体でどのように改善を目指せるのかを明らかにします。自宅でできる効果的なセルフケアや予防法もご紹介。痛みの原因を理解し、根本からの改善と再発予防へと導きます。

1. 坐骨神経痛の痛みはどこに現れる?典型的な症状を解説

坐骨神経痛は、その名の通り「坐骨神経」が圧迫されたり刺激を受けたりすることで発生する痛みやしびれを指します。この坐骨神経は、私たちの体の中で最も長く太い神経であり、腰からお尻、太ももの裏側、ふくらはぎ、そして足先へと伸びています。そのため、痛みの現れる場所もその神経の走行に沿って広範囲にわたることが特徴です。

多くの場合、片側の足やお尻に症状が現れることが一般的ですが、まれに両側に症状が出ることもあります。ご自身の痛みがどこに現れているのかを正確に把握することは、適切なケアを受ける上で非常に重要です。

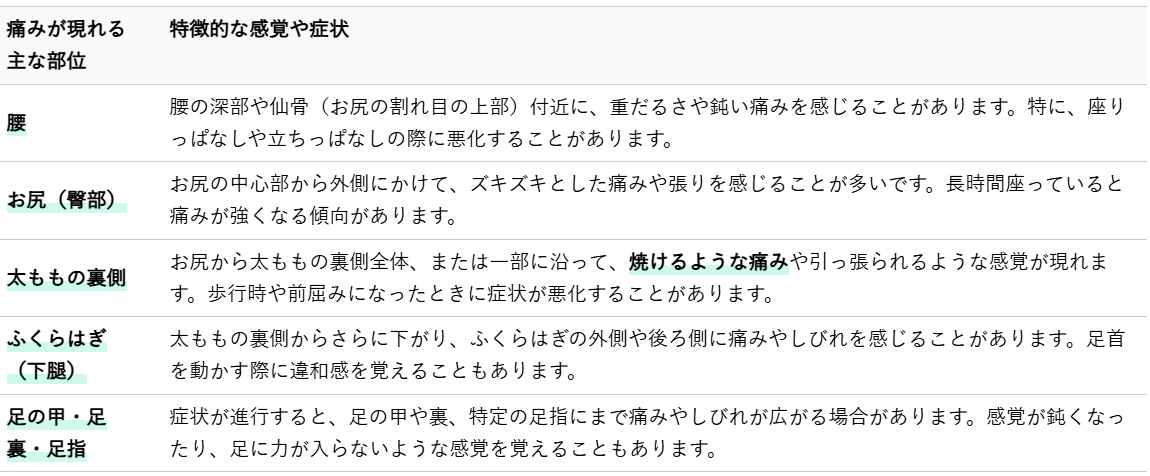

1.1 坐骨神経痛が起こりやすい体の部位

坐骨神経痛の痛みは、主に以下の部位に現れることが多いです。ご自身の症状と照らし合わせてみてください。

これらの部位のどこか一箇所に症状が現れることもあれば、腰から足先まで一連の流れで痛みやしびれが広がることもあります。ご自身の痛みがどの範囲に及んでいるのかを把握することが、坐骨神経痛の状況を理解する第一歩となります。

1.2 坐骨神経痛の痛みと関連するしびれの症状

坐骨神経痛の症状は、単なる痛みだけではありません。多くのケースで、痛みとともに「しびれ」を伴うことが特徴です。このしびれは、神経が圧迫されているサインの一つであり、その感じ方も人によって様々です。

- ピリピリ、ジンジンとした感覚: 電気的な刺激に似た、細かいしびれを感じることがあります。

- ビリビリ、ズーンとした感覚: より強く、持続的なしびれで、感覚が鈍くなるように感じることもあります。

- 感覚の鈍麻: 触られている感覚が分かりにくくなったり、冷たい・熱いといった温度を感じにくくなったりすることがあります。

- 脱力感: 足に力が入らない、踏ん張りがきかないといった感覚を覚えることもあります。これは、神経の機能が低下している可能性を示唆しています。

これらのしびれは、痛みが強い時に同時に現れることもあれば、痛みが落ち着いている時でもしびれだけが残ることもあります。しびれの有無やその程度も、坐骨神経痛の状態を判断する上で重要な情報となります。

1.3 坐骨神経痛の痛みの種類と進行度合い

坐骨神経痛の痛みは、その種類や進行度合いによって感じ方が大きく異なります。ご自身の痛みがどのような種類で、どの程度の強さなのかを理解することは、適切な対処法を見つける上で役立ちます。

1.3.1 痛みの種類

坐骨神経痛の痛みは、様々な表現で語られます。

- 鋭い痛み: 電気が走るような、ナイフで刺されたような瞬間的な痛み。

- 鈍い痛み: 重苦しい、だるい、奥の方でズーンとするような痛み。

- 焼けるような痛み: 熱いものが触れているような、ヒリヒリとした痛み。

- 締め付けられるような痛み: 筋肉が固まり、ぎゅっと締め付けられるような感覚。

- 放散痛: 痛みが一点に留まらず、広範囲に広がるような痛み。

これらの痛みは、安静にしている時にも現れることがありますが、特に特定の動作で悪化することが多いです。例えば、座る、立つ、歩く、かがむ、重いものを持つ、咳やくしゃみをするなどの動作で、痛みが強くなる傾向があります。

1.3.2 進行度合い

坐骨神経痛の進行度合いは、症状の強さや日常生活への影響度で判断されます。

- 初期段階: 軽い違和感や重だるさ、特定の姿勢や動作でのみ痛みを感じる程度です。日常生活に大きな支障はありません。

- 中期段階: 痛みが頻繁に現れ、しびれも伴うようになります。座る、立つ、歩くといった基本的な動作にも痛みを感じ、日常生活に多少の制限が出始めます。夜間に痛みで目が覚めることもあります。

- 後期段階: 激しい痛みやしびれが常に続き、歩行が困難になる「間欠性跛行」(少し歩くと痛みで休まなければならない状態)が現れることもあります。足に力が入らず、感覚が麻痺しているような状態になることもあり、日常生活に大きな支障をきたします。

痛みの種類や進行度合いは、坐骨神経痛の原因や状態によって異なります。ご自身の症状がどのような種類で、どの程度の段階にあるのかを客観的に把握することが、今後のケアの方針を立てる上で非常に大切になります。

2. あなたの坐骨神経痛、その痛みの原因はどこにある?

坐骨神経痛の痛みは、単なる表面的な問題ではありません。その多くは、体の奥深くに潜む原因から引き起こされています。ご自身の痛みの根本的な原因を知ることが、改善への第一歩となります。

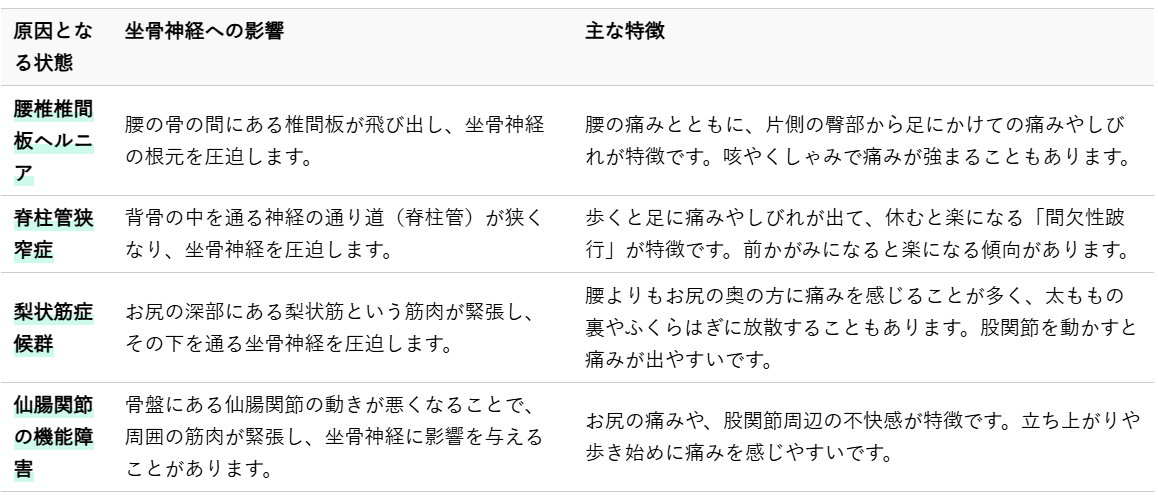

2.1 坐骨神経痛を引き起こす主要な疾患

坐骨神経痛の症状は、様々な体の状態によって引き起こされることがあります。ここでは、特に坐骨神経への圧迫や刺激に繋がりやすい代表的な状態をご紹介します。

これらの状態は、坐骨神経痛の痛みを引き起こす代表的なものです。しかし、症状が似ていても原因は異なる場合があるため、専門家による丁寧な見極めが重要になります。

2.2 姿勢の歪みや生活習慣が坐骨神経痛の原因となるケース

坐骨神経痛は、特定の疾患だけでなく、日々の姿勢の歪みや生活習慣の積み重ねによっても引き起こされることがあります。現代の生活は、知らず知らずのうちに体に負担をかけていることが多いのです。

-

2.2.1 長時間の同じ姿勢

デスクワークや車の運転など、長時間座りっぱなしの姿勢は、骨盤や背骨に負担をかけ、お尻周りの筋肉を硬直させます。これにより、坐骨神経が圧迫されやすくなります。

-

2.2.2 体の使い方の偏り

片側に体重をかける癖、足を組む癖、いつも同じ腕で重いものを持つなど、体の使い方が偏ると、骨盤や背骨が歪み、筋肉のバランスが崩れます。これが神経への負担につながることがあります。

-

2.2.3 運動不足や筋力低下

体を支えるための体幹の筋肉や、お尻周りの筋肉が弱くなると、姿勢を維持する能力が低下し、骨盤や背骨が不安定になります。その結果、坐骨神経への負担が増加することが考えられます。

-

2.2.4 ストレスや疲労

精神的なストレスや肉体的な疲労は、全身の筋肉を緊張させ、血行不良を引き起こすことがあります。特に腰やお尻周りの筋肉が硬くなることで、坐骨神経が刺激されやすくなります。

これらの生活習慣は、直接的に坐骨神経を圧迫するだけでなく、体の歪みを引き起こし、結果として坐骨神経痛の症状を悪化させる要因となることが多いです。

2.3 坐骨神経痛の痛みの原因を正確に把握する重要性

坐骨神経痛の症状は、患者様によって痛む場所や痛みの種類、程度が異なります。そして、その原因も一人ひとり違うことがほとんどです。そのため、根本的な改善を目指すためには、痛みの原因を正確に把握することが極めて重要になります。

例えば、椎間板ヘルニアが原因の場合と、梨状筋の緊張が原因の場合では、アプローチすべきポイントが大きく異なります。原因を特定せずに画一的な施術を行っても、一時的な緩和に留まり、再発を繰り返してしまう可能性が高いです。

ご自身の痛みがどこから来ているのかを理解することで、適切なケアを選択し、無駄な時間や労力を費やすことなく、改善への道を歩むことができます。専門家による詳細なカウンセリングと検査を通じて、痛みの根本原因を明確にすることが、坐骨神経痛を乗り越えるための最初の、そして最も大切なステップと言えるでしょう。

3. 整体で坐骨神経痛の痛みの原因を特定し根本改善を目指す

坐骨神経痛の痛みは、日常生活に大きな支障をきたすものです。整体では、単に痛む場所への対処療法にとどまらず、その痛みの根本的な原因を特定し、改善していくことに重点を置いています。お客様一人ひとりの体の状態や生活習慣を丁寧に分析し、最適なアプローチで健康な体を取り戻すお手伝いをいたします。

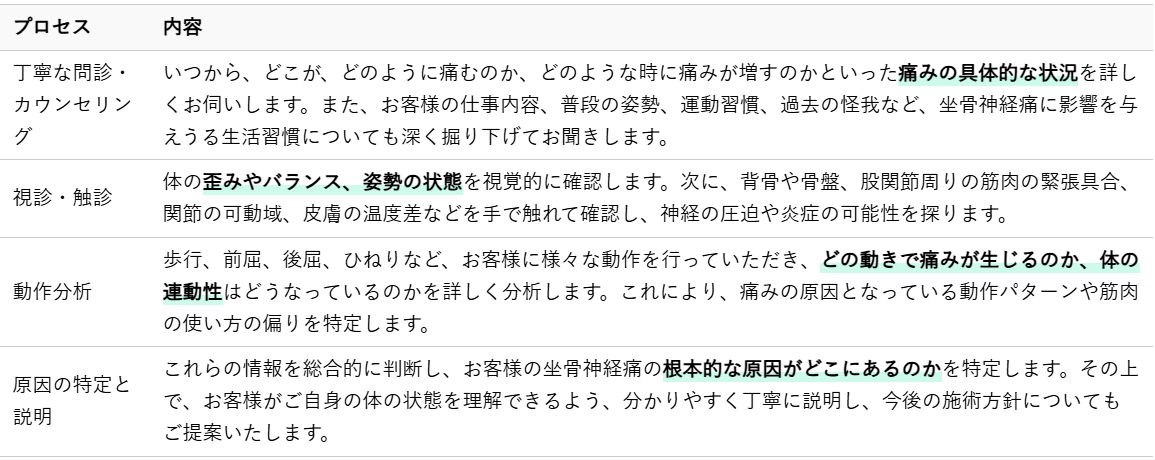

3.1 整体における坐骨神経痛の痛みの原因特定プロセス

坐骨神経痛の改善には、まず痛みがどこから来ているのか、その原因を正確に把握することが不可欠です。整体では、お客様の現在の状態を詳しく知り、適切な施術計画を立てるために、以下のプロセスで丁寧に原因を探っていきます。

このような丁寧なプロセスを通じて、あなたの坐骨神経痛の痛みの本当の原因を明らかにしていきます。表面的な痛みだけでなく、その背景にある体の不調を見つけ出すことが、根本改善への第一歩です。

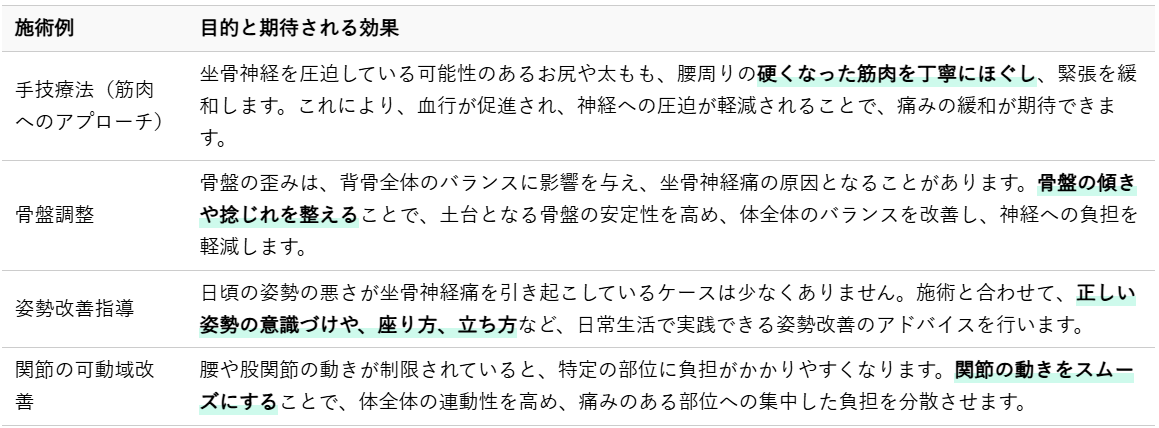

3.2 坐骨神経痛に特化した整体の施術内容

坐骨神経痛の原因が特定されたら、お客様一人ひとりの体の状態や原因に合わせて、最適な施術計画を立て、根本改善を目指した施術を行います。整体では、手技を中心に、体のバランスを整え、自然治癒力を高めることを目的としています。

これらの施術を通じて、痛みの軽減だけでなく、再発しにくい体づくりを目指します。お客様の体の状態を常に確認しながら、無理のない範囲で、最大の効果が得られるよう丁寧に施術を進めてまいります。

3.3 坐骨神経痛の痛みを軽減し再発を防ぐための整体ケア

整体での施術は、坐骨神経痛の痛みを和らげ、根本原因にアプローチするための重要なステップですが、その効果を最大限に引き出し、長期的な健康を維持するためには、日常生活での継続的なケアも非常に重要です。整体では、施術後のアフターケアにも力を入れています。

施術後には、お客様の体の状態や改善点、今後の見通しについて詳しくご説明いたします。また、ご自宅で実践できる簡単なセルフケア方法や、坐骨神経痛の再発を防ぐための生活習慣について具体的なアドバイスをいたします。例えば、以下のような内容が含まれます。

- 効果的なストレッチや体操: 坐骨神経痛に効果的な、無理なく続けられるストレッチや体操をご紹介し、正しい方法をお伝えします。

- 正しい姿勢の意識: 日常生活での座り方、立ち方、物の持ち上げ方など、腰や坐骨神経に負担をかけにくい体の使い方を指導します。

- 睡眠環境の見直し: 適切なマットレスや枕の選び方、寝姿勢の工夫など、睡眠中に体を休ませるためのアドバイスを行います。

- 適度な運動習慣: 体を動かすことの重要性をお伝えし、無理のない範囲で続けられる運動習慣を提案します。

定期的な整体ケアと、これらのセルフケアや生活習慣の改善を組み合わせることで、坐骨神経痛の痛みを根本から改善し、快適な毎日を送ることをサポートします。ご自身の体の変化に気づき、早めに対処することで、再発のリスクを低減し、健康な状態を長く維持することが可能になります。

4. 坐骨神経痛の痛みを自宅でケア!効果的なセルフケアと予防

坐骨神経痛の痛みは、日常生活に大きな影響を及ぼします。整体での施術と並行して、ご自宅でできるセルフケアや予防習慣を取り入れることで、痛みの軽減と再発防止を目指すことができます。ここでは、坐骨神経痛に効果的な簡単なストレッチと、日々の生活で意識したい予防習慣について詳しくご紹介いたします。

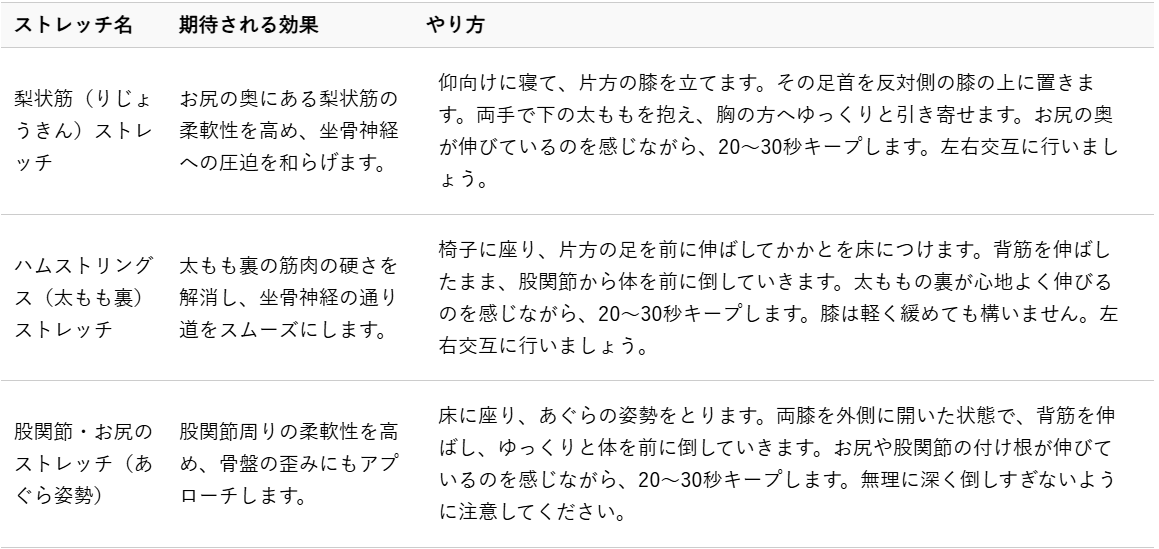

4.1 坐骨神経痛に効く簡単なストレッチと体操

坐骨神経痛の痛みは、お尻や太ももの裏の筋肉が硬くなることで、坐骨神経が圧迫されて生じることが少なくありません。ここでは、硬くなった筋肉を和らげ、神経への負担を軽減するための簡単なストレッチをご紹介します。無理のない範囲で、ゆっくりと行うことが大切です。

ストレッチを行う際は、呼吸を止めずに、ゆっくりと深く息を吐きながら行いましょう。痛みを感じる場合は、すぐに中止してください。毎日少しずつでも継続することが、坐骨神経痛の症状改善には非常に重要です。

4.2 日常生活でできる坐骨神経痛の予防習慣

日々の生活習慣を見直すことは、坐骨神経痛の予防や痛みの悪化を防ぐ上で欠かせません。以下に、ご自宅や職場で簡単に取り入れられる予防習慣をご紹介します。

4.2.1 正しい姿勢を意識する

長時間座りっぱなしや立ちっぱなしの姿勢は、腰やお尻に負担をかけ、坐骨神経痛の原因となることがあります。特にデスクワークの方は、深く腰掛け、背筋を伸ばし、足の裏がしっかり床につくように意識しましょう。また、30分に一度は立ち上がって軽く体を動かすなど、定期的に姿勢を変えることが大切です。

4.2.2 体を冷やさない工夫

体が冷えると、筋肉が硬くなり、血行が悪くなることで坐骨神経痛の痛みが悪化することがあります。特に腰やお尻、足元を冷やさないよう、腹巻やブランケット、温かい靴下などを活用しましょう。入浴はシャワーで済ませず、湯船にゆっくり浸かって体を温めることも効果的です。

4.2.3 適度な運動を習慣にする

運動不足は、筋力の低下や柔軟性の低下を招き、坐骨神経痛のリスクを高めます。ウォーキングや軽い体操など、無理のない範囲で毎日体を動かすことを心がけましょう。全身の血行が促進され、筋肉の柔軟性も保たれます。

4.2.4 ストレスを溜め込まない

精神的なストレスは、体の緊張を高め、痛みの感じ方を増幅させることがあります。趣味の時間を持つ、リラックスできる音楽を聴く、十分な睡眠をとるなど、自分なりのストレス解消法を見つけて実践しましょう。心身のバランスを整えることが、坐骨神経痛の症状緩和にもつながります。

これらのセルフケアや予防習慣は、整体での専門的なケアと組み合わせることで、より効果的な改善が期待できます。ご自身の体の状態に合わせて、できることから少しずつ取り入れてみてください。

5. まとめ

坐骨神経痛の痛みは、お尻から足先まで多岐にわたり、しびれを伴うこともあります。その原因は、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などの疾患だけでなく、日頃の姿勢や生活習慣に潜んでいる場合も少なくありません。痛みの根本原因を正確に特定し、整体で適切なアプローチを行うことが改善への近道です。日々のセルフケアや予防習慣も重要ですので、ぜひ取り入れてみてください。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。