ぎっくり腰と坐骨神経痛の決定的な違い!整体が教える見分け方と対処法

「ぎっくり腰かもしれない、でも坐骨神経痛の症状にも似ている…」そんな腰やお尻、足の痛みにお悩みではありませんか?ご自身の症状がどちらなのか分からず、適切な対処法に迷う方は少なくありません。この記事では、ぎっくり腰と坐骨神経痛の決定的な違いを整体の視点から徹底解説し、ご自身の痛みの正体を見極めるための具体的な見分け方をお伝えします。さらに、それぞれの症状に合わせた適切な対処法や、整体でできる根本改善・予防策まで詳しくご紹介。痛みの原因を正しく理解し、根本からの改善を目指しましょう。

1. はじめに ぎっくり腰と坐骨神経痛で悩むあなたへ

突然の激しい腰の痛みや、お尻から足にかけて広がるしびれに、日常生活がままならずお困りではありませんか。もしかしたら、それはぎっくり腰かもしれませんし、坐骨神経痛かもしれません。しかし、ご自身の症状がどちらに当てはまるのか、どのように対処すれば良いのか分からず、不安を感じている方も少なくないでしょう。

腰や足の痛みは、仕事や家事、趣味といった日々の活動に大きな影響を及ぼし、精神的な負担にもつながります。特に、痛みの原因がはっきりとしない場合、適切な対処法を見つけることは一層困難に感じられます。

「この痛みはぎっくり腰なのだろうか、それとも坐骨神経痛なのだろうか」「それぞれの症状にはどのような違いがあるのだろう」「整体では、これらの症状に対してどのようにアプローチしてくれるのだろう」といった疑問をお持ちではないでしょうか。多くの方が、このような疑問を抱えながら、痛みに耐えている現状があります。

このページでは、ぎっくり腰と坐骨神経痛のそれぞれの特徴、発生する仕組み、そして決定的な違いについて、整体の視点から分かりやすく解説いたします。さらに、それぞれの症状に対する適切な対処法や、整体がどのように痛みの緩和と根本改善に貢献できるのかを詳しくご紹介します。

ご自身の症状を正しく理解し、適切な対処法を知ることで、痛みから解放され、快適な毎日を取り戻すための一歩を踏み出していただければ幸いです。この情報が、あなたの不安を解消し、より健やかな生活を送るための一助となることを心から願っております。

2. ぎっくり腰とは?その特徴と発生メカニズム

ぎっくり腰は、突然腰に激しい痛みが走り、動くことが困難になる状態を指す俗称です。その正式名称は急性腰痛症と言います。日常生活の中で何気ない動作をした瞬間に、まるで電気が走ったかのような強い痛みに襲われ、その場から動けなくなってしまうことも少なくありません。この突発的な痛みが、多くの人にとって非常に強い衝撃として記憶されるため、「ぎっくり腰」という表現が広く使われています。

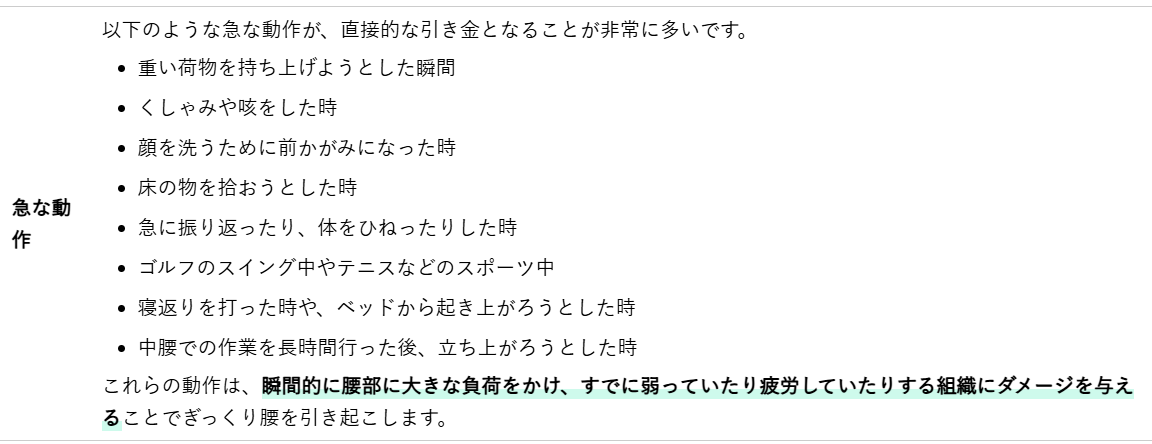

ぎっくり腰は、腰部の筋肉や靭帯、関節などに急性の損傷や炎症が起こることで発生します。一見、重いものを持ち上げた時だけに起こると思われがちですが、実際にはくしゃみや咳、洗顔のために前かがみになった時、寝返りを打った時など、些細な動作が引き金となることも多々あります。急な動きや不自然な姿勢が、すでに疲労が蓄積していたり、歪みが生じていたりする腰部に過度な負担をかけることで、耐えきれずに発症すると考えられています。

2.1 急な激痛!ぎっくり腰の主な症状

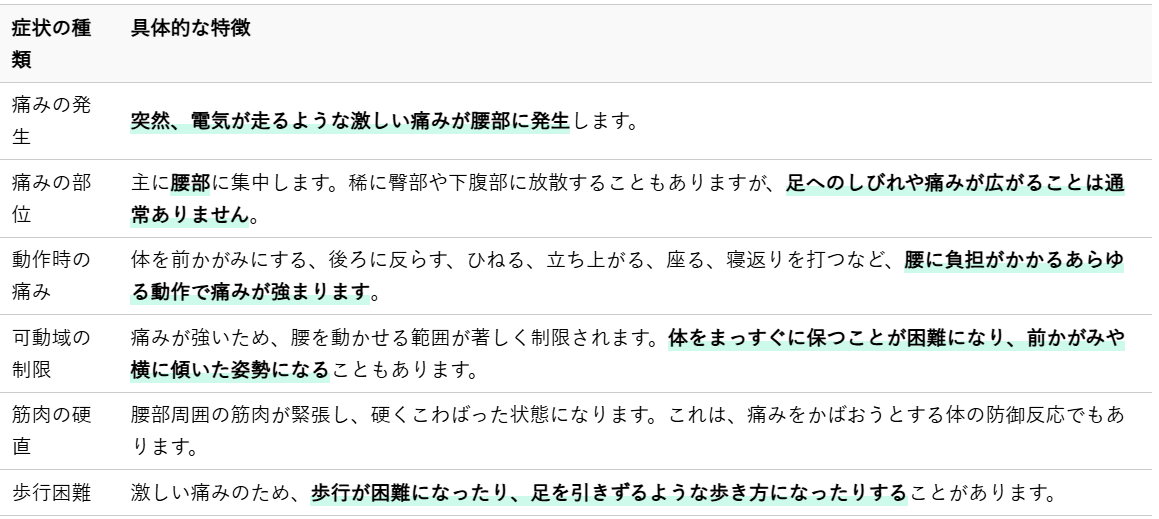

ぎっくり腰の最も特徴的な症状は、やはりその突然の激しい痛みです。痛みは腰部に集中し、動くたびに鋭い痛みが走るため、体を起こすことや歩くことさえ困難になる場合があります。以下にぎっくり腰の主な症状をまとめました。

これらの症状は、発症直後が最も強く、安静にすることで徐々に緩和していくのが一般的です。しかし、無理に動いたり、不適切な対処をしたりすると、回復が遅れたり、症状が悪化したりする可能性もあります。

2.2 ぎっくり腰の原因とよくあるケース

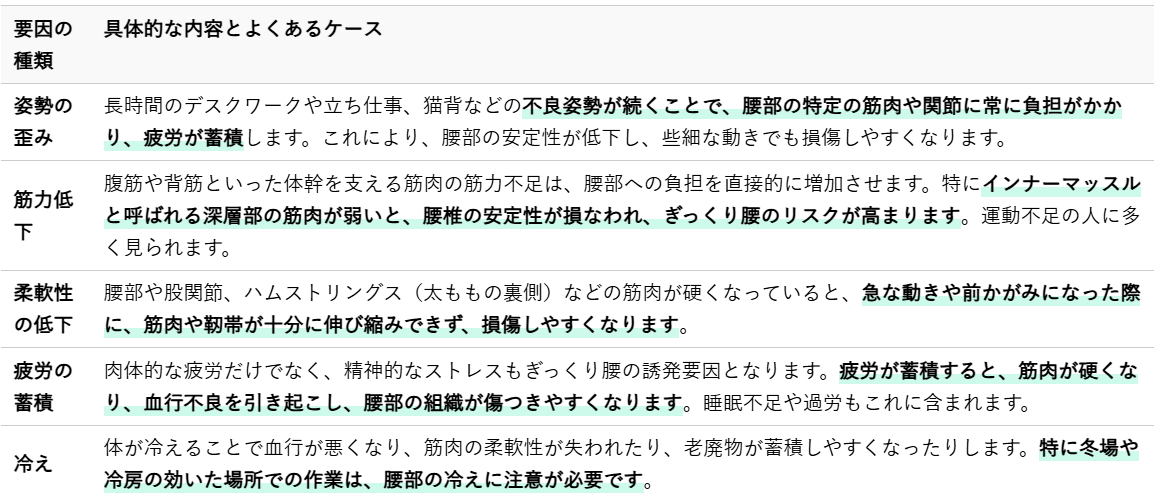

ぎっくり腰は、単一の原因で起こることは少なく、いくつかの要因が重なり合って発生することがほとんどです。日頃の生活習慣や体の状態が大きく影響していると考えられます。

2.2.1 ぎっくり腰の直接的な原因

ぎっくり腰の直接的な原因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 腰部の筋肉や靭帯の損傷

急な動作や無理な姿勢によって、腰を支える筋肉(脊柱起立筋など)や靭帯が急激に引き伸ばされ、肉離れや捻挫のような状態になることがあります。これが最も一般的なぎっくり腰の原因とされています。 - 椎間関節の微細なズレや炎症

背骨の椎骨と椎骨の間にある椎間関節に、瞬間的な強い負荷がかかることで、わずかなズレや炎症が生じ、神経を刺激して激しい痛みを引き起こすことがあります。 - 椎間板への負担

椎間板は背骨のクッションの役割をしていますが、急な負荷によって椎間板に一時的な圧力がかかり、周囲の組織を刺激して痛みを発生させることがあります。ただし、椎間板ヘルニアのように神経を圧迫するほどの突出は、ぎっくり腰の直接的な原因としては稀です。

2.2.2 ぎっくり腰を誘発する背景とよくあるケース

上記のような直接的な原因を引き起こしやすくする、背景にある要因が非常に重要です。多くのぎっくり腰は、以下のような日常的な要因が積み重なった結果として発症します。

このように、ぎっくり腰は、日々の生活習慣や体の状態が密接に関わっていることがわかります。一度ぎっくり腰を経験すると、再発のリスクも高まるため、根本的な原因にアプローチし、予防に努めることが非常に重要になります。

3. 坐骨神経痛とは?その特徴と発生メカニズム

「坐骨神経痛」という言葉を耳にしたことがある方は多いでしょう。しかし、具体的にどのような症状で、なぜ発生するのかをご存じでしょうか。坐骨神経痛は、病名ではなく、坐骨神経が何らかの原因で圧迫されたり刺激を受けたりすることで現れる、お尻から足にかけての痛みやしびれといった症状の総称です。多くの場合、体の片側のお尻から太ももの裏、ふくらはぎ、足先へと広がる特徴があります。

坐骨神経は、人体の中で最も太く、長い末梢神経です。腰のあたりから始まり、骨盤の梨状筋の下を通り、太ももの裏側を通り、膝のあたりで総腓骨神経と脛骨神経に分かれ、足先まで伸びています。この広範囲にわたる神経のどこかに問題が生じると、その走行に沿って痛みやしびれが生じるのが坐骨神経痛です。坐骨神経痛は、急に発症することもあれば、徐々に症状が現れることもあり、その原因や症状の程度は多岐にわたります。

3.1 お尻から足へ広がる痛みとしびれ 坐骨神経痛の症状

坐骨神経痛の症状は多岐にわたり、その程度も人それぞれです。軽度の違和感から、日常生活に支障をきたすほどの激しい痛みまで様々です。主な症状は、お尻から太ももの裏、ふくらはぎ、足先にかけての痛みやしびれですが、その感じ方も人によって異なります。

具体的な症状の現れ方としては、以下のようなものがあります。

- お尻の深部に感じる鈍い痛みや重だるさ

- 太ももの裏側やふくらはぎに電気が走るような鋭い痛み

- 足の指先まで続くジンジン、ピリピリとしたしびれ

- 足の感覚が鈍くなる、または感覚がなくなる麻痺感

- 足に力が入らない、歩きにくいといった筋力低下

- 長時間座っていると症状が悪化する

- 立っていると症状が和らぐ、または悪化する

- 咳やくしゃみで症状が響くように悪化する

- 足が冷たく感じる、または熱く感じる

- 排泄に関する問題(稀ですが、重篤な症状の場合)

これらの症状は、多くの場合、体の片側に現れるのが特徴です。両足に同時に症状が出ることもありますが、その場合はより重篤な原因が潜んでいる可能性も考えられます。また、坐骨神経痛の症状に加えて、腰の痛み(腰痛)を併発することも非常に多いです。腰痛が先行し、その後に坐骨神経痛の症状が現れるケースも少なくありません。

症状の強さや種類は、坐骨神経がどこで、どのように圧迫・刺激されているかによって異なります。例えば、神経の炎症が強い場合は焼けるような痛みを伴うこともありますし、圧迫が強い場合は感覚麻痺や筋力低下が顕著になることもあります。症状の現れ方や悪化する状況を把握することは、適切な対処法を見つける上で非常に重要です。

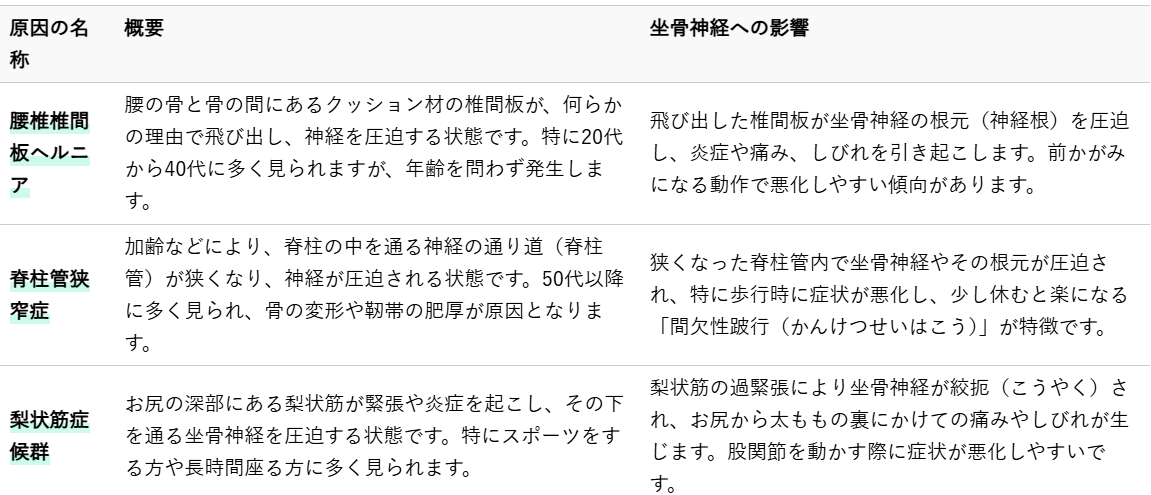

3.2 坐骨神経痛を引き起こす主な原因

坐骨神経痛は症状の総称であり、その根本には様々な原因が隠されています。坐骨神経が圧迫されたり刺激を受けたりする直接的な原因と、それらの状態を引き起こす間接的な原因に分けて見ていきましょう。これらの原因を理解することが、坐骨神経痛の根本改善と予防につながります。

3.2.1 直接的な原因

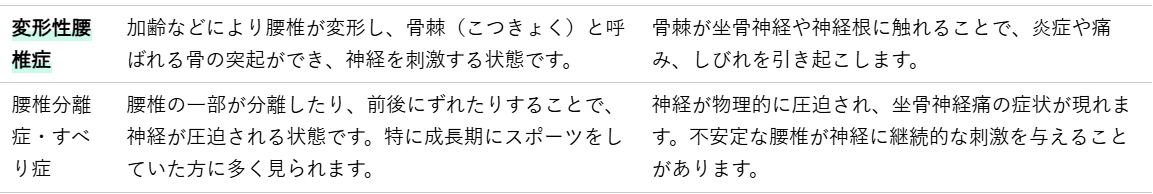

坐骨神経痛の直接的な原因は、坐骨神経の走行経路のどこかで神経が圧迫されたり、炎症を起こしたりすることです。主なものとしては、以下のような状態が挙げられます。

3.2.2 間接的な原因(根本的な要因)

上記の直接的な原因は、実は日々の生活習慣や体の使い方によって引き起こされることが少なくありません。整体では、これらの根本的な要因に目を向け、改善を目指していきます。体のバランスや機能に問題がある場合、坐骨神経痛が発症しやすくなるだけでなく、再発のリスクも高まります。

- 姿勢の歪み

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用による猫背、反り腰など、不適切な姿勢は骨盤や脊柱に大きな負担をかけます。これにより、椎間板への圧力が不均等になったり、特定の筋肉に過剰な緊張が生じたりして、坐骨神経への圧迫や刺激につながります。特に、骨盤の傾きやねじれは、腰椎のバランスを崩し、坐骨神経痛の原因となることが多いです。体の重心がずれることで、一部の筋肉に過度な負担がかかり、それが神経圧迫へとつながることもあります。 - 骨盤の歪み

骨盤は体の土台であり、その歪みは全身のバランスに影響を与えます。出産や日常生活での偏った体の使い方、筋力のアンバランスなどにより骨盤が歪むと、脊柱のS字カーブが崩れ、神経が圧迫されやすい状態を作り出します。また、骨盤周りの筋肉(梨状筋など)の緊張も引き起こしやすくなります。骨盤が安定しないと、腰椎への負担が増大し、椎間板や神経根へのストレスが高まります。 - 筋肉のアンバランスと柔軟性の低下

腹筋や背筋、股関節周りの筋肉(特に殿筋群やハムストリングス)の筋力低下や過緊張、左右のバランスの崩れは、姿勢の歪みを助長し、骨盤や脊柱への負担を増やします。特に、お尻の筋肉や太ももの裏の筋肉が硬くなると、坐骨神経の通り道が狭くなり、神経を圧迫しやすくなります。筋肉の柔軟性が失われると、関節の可動域が制限され、不自然な体の使い方を強いられることで神経への負担が増すこともあります。 - 運動不足

運動不足は筋力低下や柔軟性の低下を招き、体の支持機能が弱まります。これにより、日常動作での負担が大きくなり、神経へのストレスが増加する可能性があります。また、血行不良も筋肉の硬化を招き、神経の栄養供給を阻害することで、神経痛の悪化要因となることがあります。適度な運動は、筋肉の柔軟性を保ち、血行を促進する上で非常に重要です。 - 冷え

体が冷えると血行が悪くなり、筋肉が硬直しやすくなります。特に腰やお尻周りの筋肉が硬くなると、坐骨神経が圧迫されやすくなったり、神経の炎症が悪化したりすることがあります。冷えは筋肉の緊張を高め、痛みの閾値を下げることにもつながります。温めることで血行が促進され、筋肉の緊張が和らぐことがあります。 - ストレス

精神的なストレスは、自律神経の乱れを通じて筋肉の緊張を高めることがあります。無意識のうちに体がこわばり、腰やお尻周りの筋肉が硬くなることで、坐骨神経への負担が増加し、症状が悪化するケースも少なくありません。ストレスは痛みの感じ方にも影響を与え、症状をより強く感じさせることもあります。心身のリラックスは、筋肉の緊張を和らげる上で不可欠です。

これらの間接的な原因が複合的に絡み合い、最終的に坐骨神経の圧迫や刺激につながり、坐骨神経痛の症状を引き起こします。そのため、症状の緩和だけでなく、これらの根本的な原因にアプローチしていくことが、坐骨神経痛の改善と再発防止には不可欠です。ご自身の生活習慣や体の使い方を見直すことが、坐骨神経痛を乗り越える第一歩となります。

4. 決定的な違いはココ!ぎっくり腰と坐骨神経痛の見分け方

腰やお尻、足の痛みやしびれは、日常生活に大きな支障をきたします。特にぎっくり腰と坐骨神経痛は、症状が似ているように感じられることがあり、ご自身の状態がどちらに当てはまるのか分からずに不安を感じる方も少なくありません。

しかし、この二つの症状には明確な違いがあります。その違いを正しく理解することは、適切な対処法を選び、症状を改善へと導くための非常に重要な第一歩となるでしょう。

ここでは、整体の視点から、ぎっくり腰と坐骨神経痛を見分けるための決定的なポイントを詳しく解説していきます。

4.1 痛みの種類と部位で判断するポイント

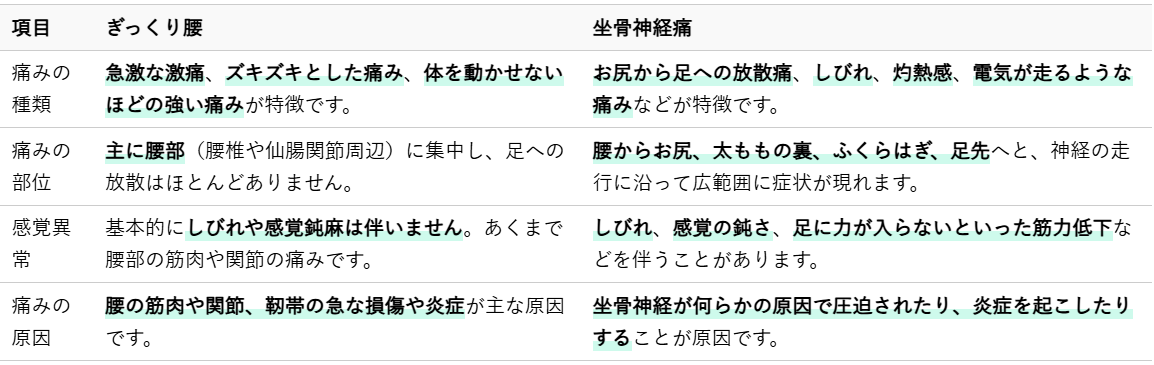

ぎっくり腰と坐骨神経痛は、痛みの感じ方や、どこに症状が現れるかという点で大きく異なります。ご自身の症状を振り返りながら、どちらに当てはまるかを確認してみましょう。

ぎっくり腰は、その名の通り「ぎくっ」という衝撃とともに腰部に突然の激しい痛みが発生することが特徴です。痛みは主に腰の特定の部分に集中し、お尻や足にまで広がることはほとんどありません。多くの場合、腰の筋肉や関節、靭帯の急な損傷や炎症が原因で、体を動かそうとすると激痛が走ります。

一方、坐骨神経痛は、お尻から太ももの裏側、ふくらはぎ、そして足先へと、坐骨神経の走行に沿って広がる痛みやしびれが特徴です。単なる痛みだけでなく、ピリピリとしたしびれ、感覚が鈍くなる、足に力が入らないといった神経症状を伴うことが多くあります。これは、坐骨神経が何らかの原因で圧迫されたり、炎症を起こしたりすることで生じます。

4.1.1 ぎっくり腰と坐骨神経痛の痛みの特徴比較

このように、痛みの種類や広がる範囲、そして伴う感覚異常の有無によって、ご自身の症状がどちらに当てはまるのかをある程度判断することができます。特に、足へのしびれや放散痛があるかどうかが、坐骨神経痛を見分ける上で重要なポイントとなります。

4.2 発生の仕方と経過の違い

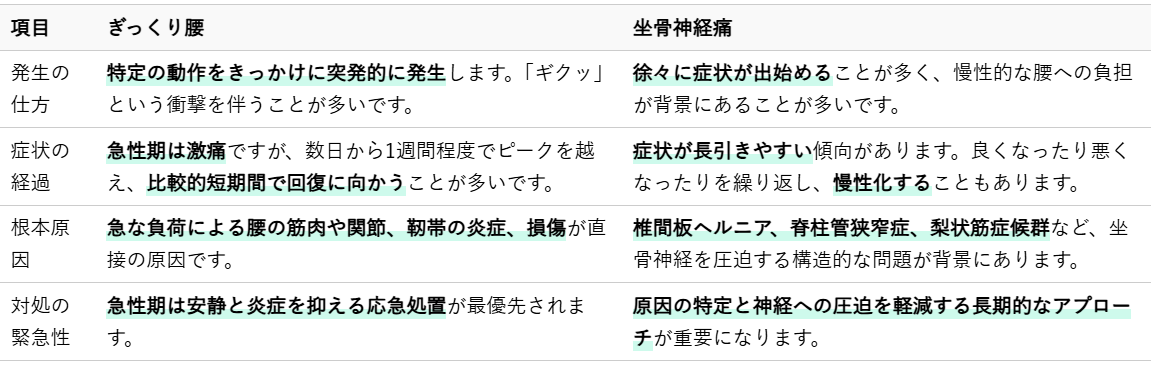

症状の現れ方や、その後の経過にも、ぎっくり腰と坐骨神経痛では大きな違いがあります。この違いを理解することも、適切な対処を考える上で非常に役立ちます。

ぎっくり腰は、特定の動作をきっかけに突発的に発生することがほとんどです。例えば、重いものを持ち上げようとした瞬間、体をひねった時、くしゃみをした時など、予期せぬ瞬間に「ギクッ」とくるのが典型的なパターンです。急性期は動けないほどの激痛ですが、適切な応急処置と安静を保つことで、比較的短期間で痛みのピークを越え、徐々に回復に向かうことが多いです。通常、数日から1週間程度で最も強い痛みが治まり、その後も段階的に改善が見られます。

一方、坐骨神経痛は、多くの場合、徐々に症状が出始める傾向にあります。慢性的な腰への負担や姿勢の歪みが背景にあり、ある日突然激痛が走るというよりは、じわじわと痛みやしびれが強まっていくことが多いでしょう。また、一度症状が出ると長引きやすく、良くなったり悪くなったりを繰り返すことも少なくありません。根本的な原因に対処しなければ、慢性化しやすいという特徴もあります。症状の改善には時間がかかる傾向があり、継続的なケアが求められます。

4.2.1 ぎっくり腰と坐骨神経痛の発生と経過の比較

これらの違いを理解することで、ご自身の症状がどのような性質を持っているのかをより深く把握し、次のステップである適切な対処法へと進むための大切な手がかりとなるはずです。

どちらの症状であっても、自己判断だけで無理な対処をせず、専門家である整体師に相談し、ご自身の体の状態に合わせた適切なケアを受けることが、早期改善と再発防止には不可欠です。体の歪みやバランスの崩れが根本原因となっていることも多いため、専門家による詳細な検査と的確な施術が、症状の改善へとつながるでしょう。

5. 整体が教える!それぞれの症状に対する適切な対処法

ぎっくり腰と坐骨神経痛は、それぞれ異なる原因と症状を持つため、対処法も異なります。整体では、個々の症状と体の状態を詳しく評価し、最適なアプローチを提供します。ここでは、それぞれの症状に対する具体的な対処法と、ご自身でできること、そして避けるべき行動について詳しく解説します。

5.1 ぎっくり腰の急性期における応急処置と整体の役割

ぎっくり腰は、突然の激しい痛みが特徴であり、発症直後の対応がその後の回復に大きく影響します。まずは適切な応急処置を行い、その後、整体で痛みの緩和と回復促進を目指しましょう。

5.1.1 ぎっくり腰発生直後の応急処置

ぎっくり腰が発生した直後は、無理に動かず、最も痛みの少ない姿勢で安静にすることが最優先です。無理に動こうとすると、筋肉や関節にさらなる負担がかかり、痛みが悪化する可能性があります。横向きになり、膝を軽く曲げて抱え込むような姿勢や、仰向けで膝の下にクッションを入れて股関節と膝を曲げた姿勢などが楽な場合が多いでしょう。これらの姿勢は、腰部の筋肉の緊張を和らげ、仙腸関節への負担を軽減する効果が期待できます。

炎症が疑われる場合は、患部を冷やすことも有効です。冷湿布や氷嚢をタオルで包んで、15分から20分程度冷やし、その後は温めすぎないように注意してください。冷却は、炎症による腫れや痛みを抑えるのに役立ちます。ただし、冷やしすぎると血行不良を招くことがあるため、適度な時間と方法で行うことが大切です。

また、痛みが強くても完全に動かないでいると、かえって回復が遅れることもあります。痛みが少し落ち着いてきたら、無理のない範囲で少しずつ動かすことを意識しましょう。例えば、寝返りや立ち上がりをゆっくりと行うなど、体の声を聞きながら慎重に行動することが大切です。完全に安静にしすぎると、筋肉が硬直し、回復を妨げる要因となることもあります。

5.1.2 整体によるぎっくり腰の急性期ケア

ぎっくり腰の急性期において、整体は痛みの軽減と早期回復をサポートする重要な役割を担います。炎症が強い時期は、直接的な強い施術は避けるべきですが、整体では体のバランスを整え、周囲の筋肉の過緊張を緩和することで、腰部への負担を軽減します。

具体的には、

- 全身の歪みチェック: ぎっくり腰の原因となる姿勢や骨盤の歪み、脊柱のバランスを丁寧に確認します。これにより、痛みの根本的な原因を特定し、適切なアプローチを計画します。

- 間接的なアプローチ: 腰部に直接触れず、股関節、背中、首、肩甲骨周りなど、腰と密接に連動する部位の緊張を優しく緩めます。これらの部位の緊張が腰部への負担を増大させていることが多いため、間接的にアプローチすることで腰部の負担を軽減し、自然治癒力を高めます。

- 炎症の管理と痛みの緩和: 炎症を悪化させないよう、適切な冷却や圧迫の指導を行います。また、炎症を抑えるための体位や、痛みを最小限に抑えるための体の使い方をアドバイスします。

- 楽な姿勢の指導: 日常生活で腰に負担をかけない座り方、立ち方、寝方、物の持ち上げ方などを具体的にアドバイスします。これにより、回復を妨げる要因を減らし、痛みの再発を防ぎます。

- 回復期のサポート: 痛みが落ち着いてきたら、再発防止のための骨盤調整や姿勢改善、軽い運動指導へと移行します。硬くなった筋肉の柔軟性を取り戻し、関節の可動域を広げることで、体の機能を正常な状態に戻します。

このように、整体はぎっくり腰の急性期から回復期にかけて、段階的にアプローチを変えながら、体の回復力を最大限に引き出すことを目指します。一人ひとりの体の状態に合わせたきめ細やかなケアにより、痛みの早期軽減とスムーズな回復をサポートします。

5.2 坐骨神経痛の緩和と根本改善に向けた整体アプローチ

坐骨神経痛は、お尻から足にかけて広がる痛みやしびれが特徴で、その原因は多岐にわたります。整体では、症状の緩和だけでなく、根本的な原因にアプローチし、再発しにくい体作りを目指します。

5.2.1 坐骨神経痛の痛みを和らげる整体のアプローチ

坐骨神経痛の痛みやしびれを和らげるためには、神経が圧迫されている部位の特定と、その圧迫を軽減することが重要です。坐骨神経は、腰部からお尻、太ももの裏側を通って足先まで伸びる大きな神経であり、その経路のどこかで圧迫や刺激を受けると症状が現れます。整体では、主に以下のようなアプローチを行い、神経への負担を軽減します。

- 骨盤の歪み調整: 骨盤は体の土台であり、その歪みは脊柱のバランスを崩し、腰椎や仙腸関節に負担をかけることがあります。これにより、坐骨神経の通り道が狭くなり、神経への圧迫が増加することがあります。整体では、手技を用いて骨盤を正しい位置に調整し、神経への圧迫を軽減します。

- 脊柱のバランス改善: 腰椎のS字カーブの乱れや、脊柱全体の歪みが坐骨神経痛の原因となることがあります。脊柱の柔軟性が低下すると、特定の部位に負担が集中し、神経を刺激する可能性があります。手技を用いて脊柱の柔軟性を高め、自然なカーブを取り戻すことを目指し、神経へのストレスを軽減します。

- 股関節周囲の筋肉の緊張緩和: お尻の奥にある梨状筋などの筋肉が過度に緊張すると、その下を通る坐骨神経を圧迫し、「梨状筋症候群」と呼ばれる坐骨神経痛を引き起こすことがあります。これらの筋肉を丁寧に緩めることで、神経への負担を軽減し、痛みやしびれの緩和を図ります。

- 筋膜リリース: 体全体の筋膜は複雑なネットワークを形成しており、一部の筋膜の硬さが離れた部位の神経に影響を与えることがあります。整体では、体の連動性を考慮し、関連する部位の筋膜の硬さをリリースすることで、体のバランスを整え、神経へのストレスを減らします。

これらのアプローチにより、神経への直接的な圧迫を減らし、痛みやしびれの緩和を図ります。施術は、お客様の体の状態や痛みの程度に合わせて、優しく丁寧に行われます。

5.2.2 坐骨神経痛の根本改善と再発予防

坐骨神経痛は一度症状が落ち着いても、根本的な原因が解決されなければ再発しやすいという特徴があります。整体では、症状の緩和だけでなく、以下のような方法で根本改善と再発予防を目指します。

- 姿勢指導: 日常生活における座り方、立ち方、歩き方など、姿勢の癖が坐骨神経痛を引き起こす大きな要因となることがあります。特に、猫背や反り腰、足を組むなどの習慣は、骨盤や脊柱に歪みを生じさせ、神経への負担を増大させます。整体では、正しい姿勢を維持するためのアドバイスや、姿勢をサポートする筋肉の使い方を具体的に指導します。

- セルフケア指導: ご自宅でできる簡単なストレッチや体操を指導し、ご自身の体でケアを継続できるようにサポートします。特に、お尻や太ももの裏側の筋肉(ハムストリングス)を柔軟に保つストレッチは、坐骨神経への圧迫を軽減するのに有効です。また、腰部を安定させるための軽い体幹トレーニングも推奨されます。

- 体幹強化: 骨盤や脊柱を安定させる体幹の筋肉(インナーマッスル)を強化することで、神経への負担を減らし、再発しにくい体を作ります。体幹がしっかりしていると、日常生活での動作が安定し、腰への負担が軽減されます。無理のない範囲で、体幹を意識した運動を取り入れることを推奨します。

- 生活習慣の見直し: 長時間のデスクワークや立ち仕事、運動不足、不適切な靴の使用など、坐骨神経痛に影響を与える生活習慣について見直しを促し、改善策を一緒に考えます。例えば、デスクワーク中に定期的に休憩を取る、適切な椅子やクッションを使用する、ウォーキングなどの軽い運動を取り入れるといった具体的なアドバイスを行います。

整体は、個々の体の状態や生活習慣に合わせて、オーダーメイドのアプローチを提供することで、坐骨神経痛の根本改善と長期的な健康維持をサポートします。症状の緩和だけでなく、再発しない体作りを目指すことが、快適な日常生活を送るための鍵となります。

5.3 やってはいけないことと、専門家を受診する目安

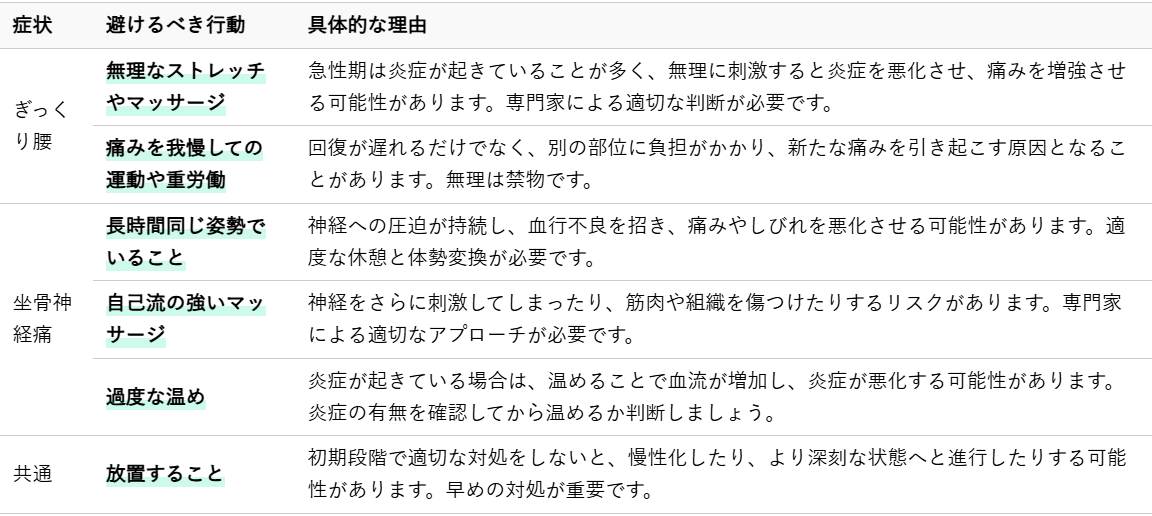

ぎっくり腰や坐骨神経痛の症状がある場合、自己判断で誤った対処をしてしまうと、かえって症状を悪化させたり、回復を遅らせたりする可能性があります。ここでは、避けるべき行動と、整体や専門家への相談を検討すべき目安について解説します。

5.3.1 ぎっくり腰・坐骨神経痛で避けるべき行動

痛みやしびれがある時に、良かれと思って行いがちな行動の中には、症状を悪化させるものもあります。以下の点に注意してください。

5.3.2 整体や専門家への相談を検討するサイン

ご自身の判断だけでなく、専門家のサポートが必要なタイミングを見極めることも大切です。以下のような症状が見られる場合は、早めに整体や専門家への相談を検討しましょう。これらのサインは、より専門的な評価やアプローチが必要であることを示唆しています。

- 痛みが徐々に悪化している、または数日経っても改善の兆しが見られない場合。自己対処だけでは限界がある可能性があります。

- しびれの範囲が広がったり、強くなったりしている場合。神経症状が悪化している可能性があります。

- 足に力が入らない、または歩行が困難になるなど、筋力低下が疑われる場合。神経の機能に影響が出ている可能性があります。

- 排尿や排便のコントロールが難しくなるなど、排泄に関する異常がある場合。これは緊急性が高いサインであり、速やかな専門家の受診が必要です。

- 発熱や倦怠感を伴うなど、全身症状がある場合。ぎっくり腰や坐骨神経痛以外の原因が考えられることがあります。

- 痛みやしびれが日常生活に著しい支障をきたしている場合。仕事や家事、睡眠に影響が出ている場合は、専門家のサポートが不可欠です。

ご自身の体の状態を正確に把握し、適切な対処を受けることで、症状の早期改善と再発防止につながります。整体では、これらの症状の評価を行い、必要に応じて適切なアドバイスや施術を提供します。安心して日常生活を送るために、体の異変を感じたら一人で抱え込まず、専門家に相談することをお勧めします。

6. 整体で根本改善を目指す!ぎっくり腰と坐骨神経痛の予防

6.1 骨盤や姿勢の歪みを整える整体の重要性

ぎっくり腰や坐骨神経痛は、一度経験すると「またいつか来るのではないか」という不安がつきまとうものです。その不安を解消し、根本的に症状を改善し、再発を防ぐためには、身体の土台である骨盤や背骨の歪みを整えることが極めて重要です。表面的な痛みを取り除くだけでなく、根本原因にアプローチすることで、健康な状態を長く維持することを目指します。

多くのぎっくり腰や坐骨神経痛は、日々の生活習慣や姿勢の癖によって生じた骨盤や背骨の歪みが深く関わっています。例えば、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用、足を組む癖、片側に重心をかける立ち方などが、徐々に身体のバランスを崩し、特定の部位に過度な負担をかけ続けます。この負担が蓄積されることで、筋肉の緊張や関節の可動域制限が生じ、神経への圧迫や炎症を引き起こしやすくなるのです。特に、腰椎や仙骨といった部位のわずかなズレが、周囲の筋肉や靭帯に過剰なストレスを与え、ぎっくり腰のような急性の痛みを誘発するケースは少なくありません。また、骨盤の傾きや捻れは、坐骨神経が通過する経路に影響を及ぼし、神経の圧迫や刺激を引き起こし、坐骨神経痛特有のお尻から足にかけての痛みやしびれの原因となることがあります。

整体では、丁寧なカウンセリングと身体の検査を通じて、お客様一人ひとりの骨盤や背骨の歪みの状態、筋肉の緊張具合、関節の動きなどを詳細に把握します。視診や触診、動作分析などを通して、どこに根本的な問題があるのかを特定し、その情報に基づいて施術計画を立てます。そして、その情報に基づいて、手技による骨盤調整や背骨の矯正、筋肉のほぐしなどを行い、身体全体のバランスを本来あるべき状態へと導いていきます。具体的には、硬くなった筋肉を緩め、動きの悪くなった関節の可動域を広げ、骨盤や背骨の正しい位置への調整を図ります。これにより、神経への不必要な圧迫が軽減され、筋肉の緊張が和らぎ、関節の動きがスムーズになることで、ぎっくり腰や坐骨神経痛の症状が改善へと向かいます。身体の軸が整うことで、全身の筋肉が効率的に機能し、特定の部位に集中していた負担が分散されるようになります。

歪みが整うことで、身体にかかる負担が均等に分散されるようになります。これにより、特定の部位に集中していたストレスが解消され、ぎっくり腰を引き起こすような急激な負荷にも耐えうる、しなやかな身体へと変化していきます。例えば、重いものを持ち上げる際や、急に身体をひねるような動作をしたとしても、身体全体で衝撃を吸収し、腰への負担を最小限に抑えることができるようになるのです。また、坐骨神経痛の原因となる神経の圧迫が緩和されることで、お尻から足にかけての痛みやしびれの症状が軽減され、根本的な改善へとつながるのです。神経の通り道が確保され、血行が促進されることで、神経組織の回復も促されます。整体によるアプローチは、単に痛みを和らげるだけでなく、身体本来の回復力を高め、健康的な状態を維持するための土台作りを目的としています。

定期的な整体ケアは、症状の再発防止にも大きな役割を果たします。一度歪みが改善されても、日々の生活習慣の中で再び歪みが生じる可能性はあります。特に、仕事や家事、育児などで同じ姿勢を強いられることが多い方や、運動不足になりがちな方は、無意識のうちに身体に負担をかけてしまうことがあります。そのため、症状が改善した後も、定期的に身体のメンテナンスを行うことで、小さな歪みが大きな問題に発展する前に調整し、常に最適な身体の状態を保つことが重要です。これにより、ぎっくり腰や坐骨神経痛に悩まされない、快適な日常生活を送るための基盤を築くことができます。予防的なケアは、将来的な身体の不調を未然に防ぎ、活動的な毎日をサポートする上で欠かせない要素と言えるでしょう。

6.2 日常生活でできる再発防止策

整体で身体の歪みを整え、根本改善を目指すことは非常に大切ですが、その効果を最大限に引き出し、再発をしっかりと防ぐためには、日常生活の中での意識と工夫が欠かせません。ご自身の身体と向き合い、日々の習慣を見直すことで、整体の効果を長持ちさせ、健康な状態を維持することができます。整体で得た身体の正しい感覚を、日常生活の中で意識的に再現し、維持していくことが、持続的な健康への道となります。

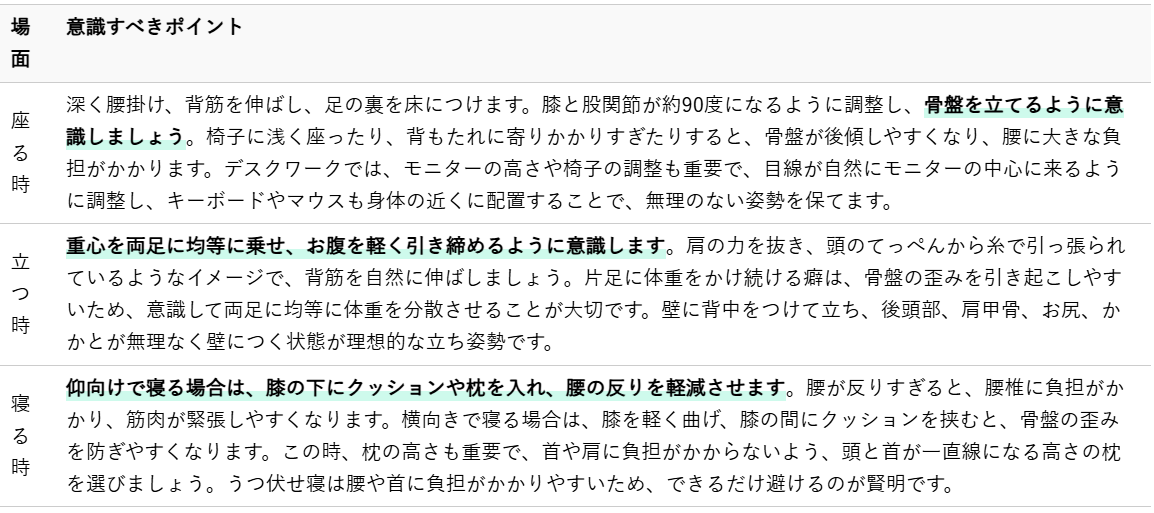

6.2.1 正しい姿勢を意識する

姿勢は、ぎっくり腰や坐骨神経痛の予防において最も基本的な要素の一つです。特に、長時間同じ姿勢でいることが多い現代の生活では、無意識のうちに身体に負担をかける姿勢になっていることが少なくありません。猫背や反り腰、片足重心などの悪い姿勢は、骨盤や背骨に不均衡な負荷をかけ続け、筋肉の緊張や関節の歪みを引き起こす大きな原因となります。これにより、腰や股関節周辺の筋肉が硬くなり、神経が圧迫されやすくなるため、常に正しい姿勢を意識することが重要です。

6.2.2 適度な運動とストレッチを取り入れる

筋肉の柔軟性を保ち、体幹を強化することは、腰や骨盤への負担を軽減し、ぎっくり腰や坐骨神経痛の予防に直結します。激しい運動でなくても、毎日少しずつ続けることが大切です。特に、運動不足は筋肉の衰えや硬直を招き、身体の柔軟性を低下させます。これにより、急な動作や無理な姿勢が、ぎっくり腰や坐骨神経痛の引き金となるリスクが高まります。適度な運動は血行を促進し、筋肉の回復力を高める効果も期待できます。

特に、お腹周りの深層筋(インナーマッスル)を鍛える運動は、骨盤の安定性を高め、腰への負担を減らす効果が期待できます。インナーマッスルは、身体の軸を支え、姿勢を維持する上で非常に重要な役割を担っています。プランクやドローインといった簡単な体幹トレーニングを日常生活に取り入れることで、腰の安定性が向上し、ぎっくり腰の予防につながります。また、股関節周りやお尻、太ももの裏側の筋肉を柔軟に保つストレッチは、坐骨神経への圧迫を和らげるのに役立ちます。これらの筋肉が硬くなると、坐骨神経が圧迫されやすくなり、痛みやしびれを引き起こす原因となるため、日々のストレッチで柔軟性を維持することが大切です。ただし、痛みがある時に無理なストレッチは避け、専門家のアドバイスを受けながら行うようにしましょう。無理なストレッチはかえって症状を悪化させる可能性がありますので、ご自身の身体の状態に合わせて慎重に行うことが肝心です。

6.2.3 身体に負担の少ない使い方を習慣にする

日常生活の何気ない動作にも、ぎっくり腰や坐骨神経痛を引き起こすリスクが潜んでいます。特に、重いものを持ち上げる際や、急な動作をする際には注意が必要です。不適切な身体の使い方は、腰や骨盤に過度な負荷をかけ、筋肉や関節にダメージを与える原因となります。例えば、前かがみになって物を持ち上げたり、急に身体をひねったりする動作は、ぎっくり腰の典型的な誘発要因です。また、長時間同じ姿勢で作業を続けたり、無理な体勢で家事をこなしたりすることも、知らず知らずのうちに身体に負担を蓄積させてしまいます。

例えば、床の物を持ち上げる時は、腰だけを曲げるのではなく、膝をしっかり曲げて腰を落とし、物と身体を近づけて持ち上げるようにします。この時、背筋を伸ばし、お腹に軽く力を入れることで、腰への負担を軽減できます。また、ひねる動作は腰に大きな負担をかけるため、身体全体で方向転換するように意識しましょう。例えば、後ろを振り向く際も、足の向きを変えて身体全体で振り返るようにすると、腰への負担が少なくなります。急な動きを避け、常にゆったりとした動作を心がけることも大切です。急な動きは筋肉に瞬間的な負荷をかけ、ぎっくり腰のリスクを高めます。日々の生活の中で、一つ一つの動作を丁寧に行う意識を持つことが、身体への負担を減らし、症状の再発を防ぐ上で非常に重要です。

6.2.4 生活習慣を見直す

身体の不調は、生活習慣の乱れと密接に関わっています。質の良い睡眠、バランスの取れた食事、ストレスの管理、そして身体を冷やさない工夫は、ぎっくり腰や坐骨神経痛の予防だけでなく、全身の健康維持に不可欠です。これらの生活習慣が乱れると、身体の免疫力や回復力が低下し、筋肉の緊張や血行不良を引き起こしやすくなります。結果として、腰や神経への負担が増大し、症状が悪化したり、再発したりするリスクが高まります。

十分な睡眠は、筋肉や神経の回復を促し、身体の疲労を軽減します。睡眠不足は、身体の修復機能を低下させ、筋肉の硬直や痛みの感受性を高めることが知られています。質の良い睡眠を確保するために、寝る前のスマートフォンやパソコンの使用を控えたり、寝室の環境を整えたりする工夫をしましょう。また、冷えは血行不良を引き起こし、筋肉の硬直や神経痛の悪化につながることがありますので、特に腰やお腹周りを温めることを意識しましょう。入浴で身体を温めたり、腹巻やカイロを使用したりすることも有効です。ストレスも身体の緊張を高める原因となるため、リラックスできる時間を持つことも大切です。趣味の時間を作ったり、軽い運動を取り入れたり、瞑想や深呼吸を実践したりするなど、ご自身に合ったストレス解消法を見つけることが、心身の健康を保つ上で重要になります。バランスの取れた食事は、身体の組織を健康に保ち、炎症を抑える栄養素を供給します。

6.2.5 整体とセルフケアの相乗効果

整体での専門的なアプローチと、ご自身で取り組む日常生活での再発防止策は、互いに補完し合う関係にあります。整体で整えられた身体の状態を、日々のセルフケアで維持し、さらに改善していく。この相乗効果こそが、ぎっくり腰や坐骨神経痛に悩まされない、健やかな毎日を送るための鍵となります。整体で歪みが改善され、身体のバランスが整った状態は、まさに「健康な身体の土台」が築かれた状態です。この土台の上に、ご自身で正しい姿勢の意識や適度な運動、生活習慣の見直しといったセルフケアを積み重ねることで、その効果はより一層高まります。整体は身体の根本的な問題を解決する手助けをし、セルフケアはその状態を維持し、さらに強化する役割を担います。定期的な整体ケアと、ご自身の身体への意識を高めることで、「もう大丈夫」という自信を持って、活動的な生活を送ることができるでしょう。ご自身の身体と積極的に向き合い、専門家との連携を大切にしながら、より快適で健康的な毎日を手に入れてください。

7. まとめ

ぎっくり腰は急な動作で起こる局所的な激痛が特徴である一方、坐骨神経痛はお尻から足にかけて広がる痛みやしびれが特徴です。これら二つの症状は、痛みの種類、発生の仕方、経過に決定的な違いがあります。ご自身の症状がどちらに当てはまるかを見極め、適切な対処を行うことが早期改善への鍵となります。整体では、ぎっくり腰の急性期における痛みの緩和から、坐骨神経痛の根本原因である骨盤の歪みや姿勢の改善まで、個々の状態に合わせたアプローチでサポートいたします。適切な施術と日常生活での予防策を組み合わせることで、つらい症状の再発防止にもつながります。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。