脊柱管狭窄症の原因は肥満かも?カイロプラクティックで改善を目指す

脊柱管狭窄症による足の痛みやしびれにお悩みではありませんか?そのつらい症状、もしかしたら肥満が原因かもしれません。この記事では、脊柱管狭窄症と肥満の深い関係性、そしてなぜ肥満が症状を悪化させるのかを詳しく解説します。さらに、体のバランスを整えるカイロプラクティックのアプローチや、日々の生活で実践できる改善策までご紹介します。肥満の解消と体の調整を通じて、脊柱管狭窄症の根本的な改善を目指しましょう。あなたらしい快適な毎日を取り戻すためのヒントがここにあります。

1. 脊柱管狭窄症とは?症状と基本的な知識

脊柱管狭窄症は、背骨の中を通る神経の通り道である「脊柱管」が何らかの原因で狭くなり、その中を通る神経が圧迫されることで、さまざまな症状を引き起こす状態を指します。特に中高年の方に多く見られる疾患で、日常生活に大きな影響を与えることがあります。

私たちの背骨は、椎骨と呼ばれる骨が積み重なってできており、その中央には脊髄やそこから枝分かれする神経が通るトンネルのような空間があります。これが脊柱管です。脊柱管は、椎骨、椎間板、そして黄色靭帯などの組織によって囲まれており、これらの組織が加齢などにより変性・肥厚することで、脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されてしまうのです。

この章では、脊柱管狭窄症の具体的な症状や、症状がどのように進行していくのか、そしてどのような方法で診断されるのかについて、基本的な知識を詳しく解説いたします。

1.1 脊柱管狭窄症の主な症状と進行

脊柱管狭窄症の症状は、圧迫される神経の種類や部位によって異なりますが、特徴的な症状がいくつかあります。特に重要なのは、歩行に関連する症状です。

1.1.1 脊柱管狭窄症の典型的な症状

脊柱管狭窄症で最もよく知られている症状は、「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」です。これは、一定の距離を歩くと、足に痛みやしびれ、だるさなどが現れて歩けなくなり、少し前かがみになって休むと症状が和らぎ、再び歩けるようになるという特徴的な症状です。

この間欠性跛行は、大きく分けて二つのタイプがあります。

- 神経性間欠性跛行:脊柱管狭窄症による神経の圧迫が原因で起こります。歩行によって下肢への血流が増加し、酸素供給が追いつかなくなることで神経症状が悪化すると考えられています。前かがみになると脊柱管がわずかに広がり、神経への圧迫が軽減されるため、症状が和らぐのが特徴です。

- 血管性間欠性跛行:下肢の血管の病気(閉塞性動脈硬化症など)が原因で起こります。この場合、前かがみになっても症状の改善は見られません。脊柱管狭窄症と似た症状が出るため、正確な鑑別が重要です。

間欠性跛行以外にも、以下のような症状が現れることがあります。

- 腰痛:腰部の鈍い痛みや重だるさ、不快感が慢性的に続くことがあります。ただし、脊柱管狭窄症の症状として腰痛が強く出ることは比較的少なく、下肢の症状が主となることが多いです。

- 下肢の痛みやしびれ:お尻から太ももの裏側、ふくらはぎ、足の裏にかけて、片側または両側に痛みやしびれが生じます。これは、圧迫された神経が支配する領域に沿って症状が現れるためです。特に、座っているときは症状が軽く、立ったり歩いたりすると悪化する傾向があります。

- 下肢の脱力感・筋力低下:症状が進行すると、足に力が入りにくくなったり、つまずきやすくなったりすることがあります。

- 排尿・排便障害:ごく稀ですが、脊柱管の中でも特に重要な馬尾神経が強く圧迫されると、膀胱や直腸の機能に影響が出て、排尿や排便のコントロールが難しくなることがあります。これは「馬尾症候群」と呼ばれ、緊急性の高い状態と考えられます。

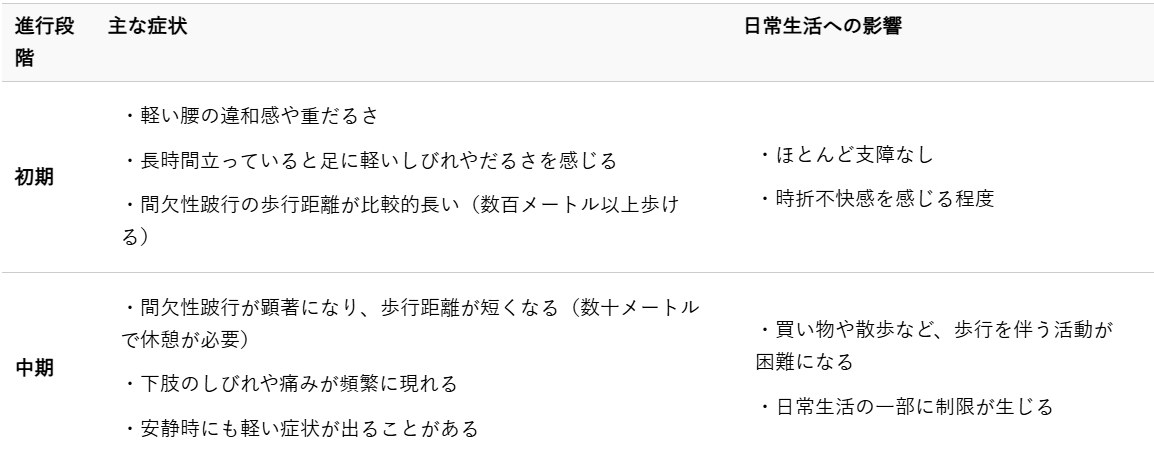

1.1.2 脊柱管狭窄症の症状の進行

脊柱管狭窄症の症状は、一般的にゆっくりと進行していきます。初期の段階では、日常生活に大きな支障を感じない程度の軽い症状から始まることが多いです。

症状の進行は個人差が大きく、急激に悪化することもあれば、長期間にわたって症状が安定していることもあります。しかし、放置すると症状が悪化し、日常生活に大きな支障をきたす可能性があるため、早期の対応が重要です。

1.2 脊柱管狭窄症の診断方法

脊柱管狭窄症の診断は、症状の詳しい聞き取り(問診)、体の状態を調べる検査(身体所見)、そして画像による検査を組み合わせて行われます。これらの情報を総合的に評価することで、正確な診断へとつながります。

1.2.1 問診

まず、お客様の症状について詳しくお話を伺います。具体的には、以下のような点を確認いたします。

- 症状の種類と始まり:いつから、どのような症状(痛み、しびれ、だるさなど)が出始めたか。

- 症状の部位と範囲:どのあたりに症状が出ているか、片側か両側か。

- 症状の程度と頻度:どのくらいの強さで、どのくらいの頻度で症状が出るか。

- 症状の悪化・軽減因子:どのような体勢や動作で症状が悪化するか、逆にどのような体勢や動作で症状が和らぐか。特に、前かがみで楽になるか、休むと歩けるようになるか(間欠性跛行の有無)は重要な情報です。

- 歩行距離:どのくらいの距離を歩くと症状が出て、休憩が必要になるか。

- 過去の病歴や生活習慣:これまでの病気やけが、普段の生活習慣なども、診断の参考になります。

これらの問診から、脊柱管狭窄症に特徴的な症状のパターンを把握し、診断の方向性を定めます。

1.2.2 身体所見(神経学的検査)

問診に続いて、実際に体の状態を診察し、神経の働きに異常がないかを確認する神経学的検査を行います。

- 姿勢と歩行の観察:お客様がどのような姿勢で立っているか、どのように歩いているかを観察します。脊柱管狭窄症の方は、前かがみの姿勢で歩く傾向が見られることがあります。

- 筋力テスト:足首や足の指、膝などの力を確認し、筋力低下がないかを評価します。神経が圧迫されると、その神経が支配する筋肉の力が弱くなることがあります。

- 感覚テスト:皮膚の感覚(触覚、痛覚、温冷覚など)に異常がないかを確認します。しびれや感覚の鈍麻がある部位を特定します。

- 反射テスト:膝やアキレス腱などの腱反射を調べ、神経の伝達に問題がないかを確認します。

- 特定の動作での症状誘発:お客様に特定の姿勢をとってもらったり、足を動かしてもらったりして、症状が誘発されるかを確認します。例えば、「下肢伸展挙上テスト(SLRテスト)」では、仰向けで膝を伸ばしたまま足を上げていき、神経の伸張によって痛みやしびれが出現するかを評価します。

これらの身体所見は、どの神経がどの程度圧迫されているか、あるいは他の疾患の可能性がないかを探る上で非常に重要な情報となります。

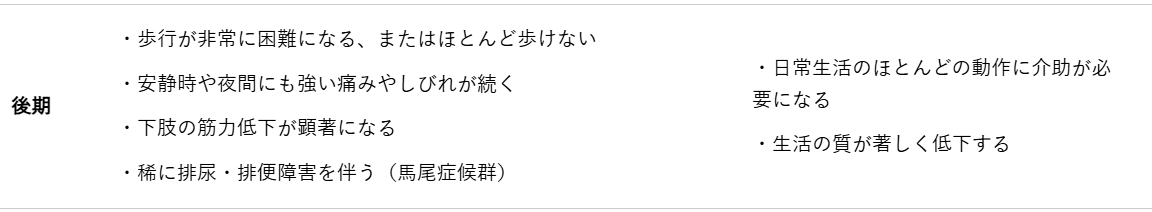

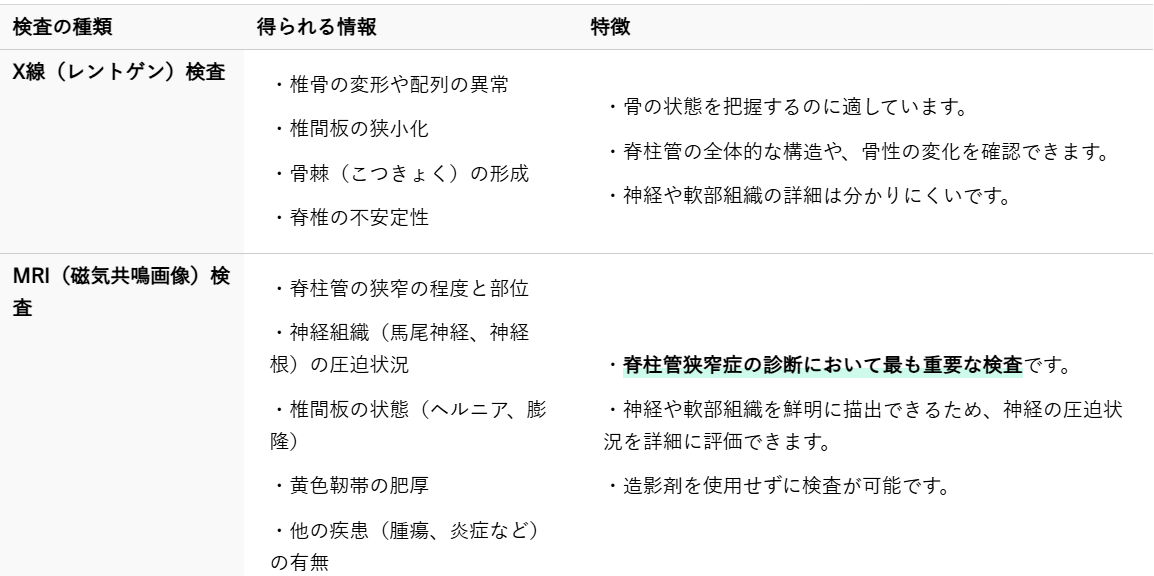

1.2.3 画像検査

問診と身体所見から脊柱管狭窄症が強く疑われる場合、画像検査によって脊柱管の状態を客観的に確認します。画像検査は、診断を確定し、狭窄の程度や部位を特定するために不可欠です。

これらの画像検査によって、脊柱管のどの部分が、どのような原因で、どの程度狭くなっているのかを具体的に把握できます。ただし、画像上で狭窄が見られても、必ずしも症状と一致しない場合もあります。そのため、問診や身体所見と合わせて総合的に判断することが重要です。

1.2.4 鑑別診断の重要性

脊柱管狭窄症と似たような症状を引き起こす疾患は他にもいくつか存在します。例えば、腰椎椎間板ヘルニア、閉塞性動脈硬化症、糖尿病性神経障害、末梢神経障害などが挙げられます。これらの疾患と脊柱管狭窄症を正確に区別すること(鑑別診断)は、適切な対応策を選択するために非常に重要です。

特に、血管性間欠性跛行を引き起こす閉塞性動脈硬化症は、神経性間欠性跛行と症状が酷似しているため、慎重な鑑別が求められます。カイロプラクティックのアプローチは、神経の機能改善や体のバランス調整に焦点を当てますが、症状の原因が血管性の問題である場合は、別の対応が必要となることもあります。そのため、専門家による丁寧な問診と検査を通じて、症状の根本原因をしっかりと見極めることが大切なのです。

このように、脊柱管狭窄症の診断は多角的な視点から行われ、お客様一人ひとりの状態に合わせた最適なアプローチを見つけるための第一歩となります。

2. 脊柱管狭窄症の原因と肥満の関係性

脊柱管狭窄症の発症や症状の悪化には、さまざまな要因が複雑に絡み合っていますが、その中でも肥満は非常に重要な要素の一つとして注目されています。体重の増加は脊柱に物理的な負担をかけるだけでなく、全身の健康状態にも影響を及ぼし、結果として脊柱管狭窄症のリスクを高めたり、既存の症状を悪化させたりする可能性が指摘されています。

ここでは、肥満がどのように脊柱管狭窄症に関わってくるのか、その具体的なメカニズムと、症状悪化に繋がる要因について詳しく見ていきましょう。

2.1 肥満が脊柱管狭窄症を引き起こすメカニズム

肥満は、単に体重が増えるというだけでなく、私たちの体の構造や機能に多大な影響を与えます。特に脊柱、つまり背骨にとっては、過剰な体重が常に負担としてのしかかることになります。この持続的な負荷が、脊柱管狭窄症の発症に深く関わっているのです。

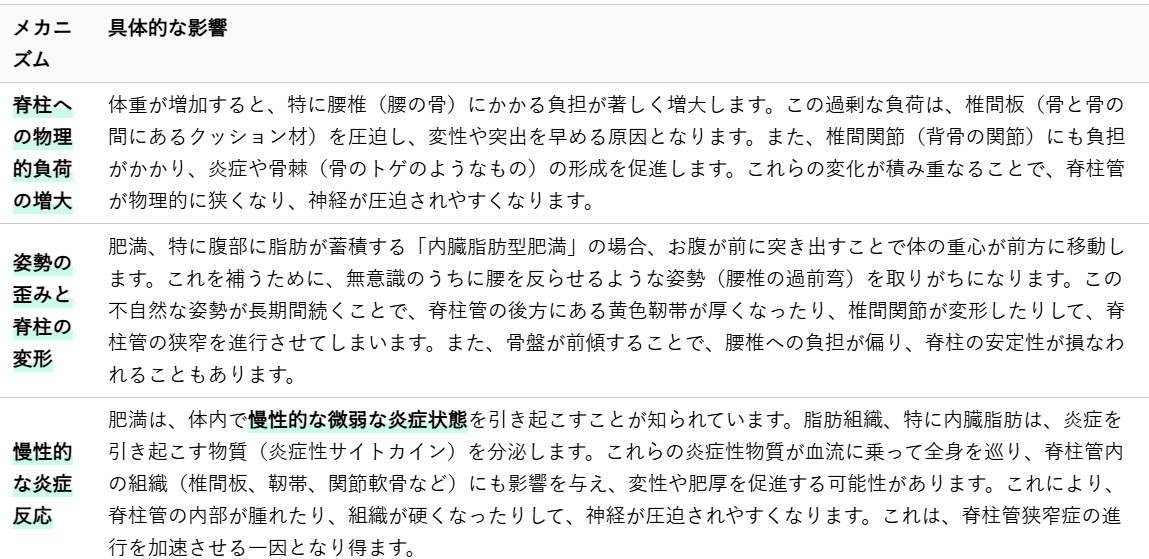

主なメカニズムは以下の通りです。

これらのメカニズムが複合的に作用することで、肥満は脊柱管狭窄症の発症リスクを高め、既存の症状を悪化させる土壌を作り出してしまいます。単一の要因ではなく、複数の要因が相互に影響し合うことで、脊柱管狭窄症の進行を加速させるのです。

2.2 肥満が脊柱管狭窄症の症状を悪化させる要因

すでに脊柱管狭窄症の症状が出ている方にとって、肥満はさらなる苦痛をもたらす要因となり得ます。体重が重いことで、脊柱管内の神経への圧迫が強まり、痛みが悪化したり、日常生活に支障をきたすケースが多く見られます。肥満が症状を悪化させる具体的な要因を理解することは、改善への第一歩となります。

具体的に肥満が脊柱管狭窄症の症状を悪化させる要因は以下の通りです。

- 神経圧迫の増強と痛み・しびれの悪化

増加した体重は、脊柱全体にかかる重力を増幅させます。これにより、すでに狭くなっている脊柱管内の神経(神経根や馬尾神経)への物理的な圧迫がさらに強まります。結果として、下肢の痛みやしびれ、筋力低下といった神経症状がより強く、頻繁に現れるようになります。特に、歩行時に症状が悪化し、少し休むとまた歩けるようになる「間欠跛行」の距離が短くなるなど、日常生活における活動能力が著しく低下することが考えられます。立ち仕事や長時間の歩行が特に困難になる傾向があります。 - 炎症の持続と痛みの悪循環

肥満に伴う慢性的な全身性炎症は、脊柱管内の組織の炎症を助長し、痛みの閾値を下げてしまいます。これにより、通常では痛みを感じないような軽微な刺激でも強い痛みを感じやすくなることがあります。また、痛みによって運動を避けるようになり、さらに体重が増加するという悪循環に陥りやすいのも特徴です。この悪循環は、精神的なストレスにも繋がり、痛みをさらに強く感じさせる要因となることもあります。 - 運動機能の低下と活動制限の増大

肥満そのものが、体を動かすことを億劫にさせ、運動能力を低下させます。脊柱管狭窄症の症状(特に間欠跛行)が加わることで、さらに活動量が減少し、筋力や柔軟性の低下が進行します。これは、脊柱を支える能力をさらに弱め、症状の悪化を招くだけでなく、日常生活の質(QOL)を大きく損なう原因となります。例えば、階段の昇り降りや長時間の立ち仕事、家事などが困難になることがあります。活動量の減少は、さらなる体重増加にも繋がり、負のスパイラルを生み出します。 - 姿勢の悪化とバランス能力の低下

肥満による重心の変化や体幹筋力の低下は、姿勢をさらに悪化させ、体のバランスを取る能力を低下させます。不安定な姿勢は、脊柱への不均等な負荷を招き、既存の狭窄部位への負担を増大させます。特に、腰を反らせる姿勢が強まることで、脊柱管の後方にある靭帯や関節への圧迫が増し、神経症状が悪化しやすくなります。また、バランス能力の低下は転倒のリスクも高め、転倒による新たな怪我や脊柱への衝撃が、症状をさらに悪化させる可能性も考えられます。 - 睡眠の質の低下

肥満は、睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害を引き起こすことがあります。睡眠の質が低下すると、体の回復力が損なわれ、痛みに対する感受性が高まることが知られています。脊柱管狭窄症による痛みで眠れないことに加え、肥満による睡眠障害が重なることで、全身の疲労感が増し、症状の悪化をより強く感じることにも繋がります。十分な睡眠は、体の回復と痛みの管理において非常に重要です。

このように、肥満は脊柱管狭窄症の発症リスクを高めるだけでなく、一度発症した症状を重症化させ、改善を困難にする複合的な要因となり得るのです。したがって、脊柱管狭窄症の改善を目指す上では、肥満の解消が非常に重要な課題となります。適切な体重管理と生活習慣の見直しは、症状の緩和と再発予防のために不可欠な要素と言えるでしょう。

3. 肥満だけではない脊柱管狭窄症のその他の原因

脊柱管狭窄症は、肥満が大きな要因となることがありますが、それだけが原因ではありません。年齢を重ねることによる体の変化や、日々の生活習慣、姿勢の歪みなども、脊柱管狭窄症の発症や悪化に深く関わっています。ここでは、肥満以外の主な原因について詳しく見ていきましょう。

3.1 加齢による変化と脊柱管狭窄症

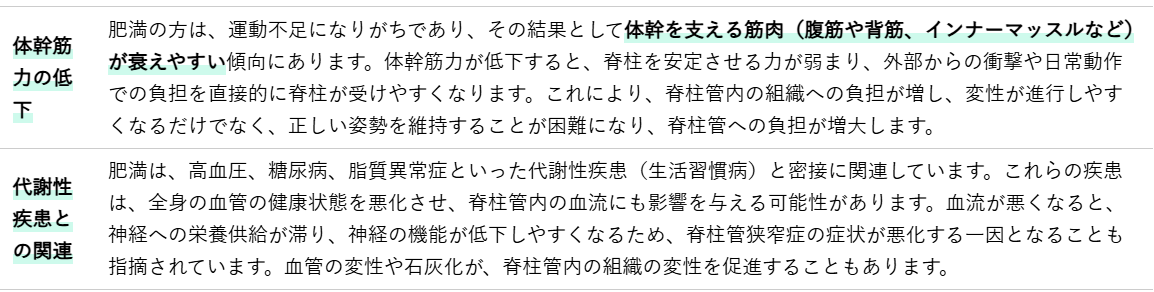

人間は誰しも年を重ねるにつれて、体には様々な変化が訪れます。特に、脊椎を構成する骨や椎間板、靭帯といった組織は、加齢とともに変性を起こしやすくなります。これらの変化が、脊柱管狭窄症を引き起こす主要な原因の一つと考えられています。

3.1.1 椎間板の変性

脊椎の骨と骨の間には、クッションの役割を果たす椎間板があります。椎間板は水分を多く含んでおり、その弾力性によって衝撃を吸収し、脊椎の柔軟な動きを可能にしています。しかし、加齢とともに椎間板の水分量が減少し、弾力性が失われて硬く、薄くなります。これにより、椎間板本来のクッション機能が低下し、脊椎にかかる負担が増大します。椎間板が潰れて高さが低くなることで、脊柱管のスペースが相対的に狭くなり、神経が圧迫されやすくなるのです。

3.1.2 骨棘(こつきょく)の形成

脊椎の骨は、長年の負担や加齢によって変形することがあります。特に、椎骨の縁や椎間関節の表面には、骨棘と呼ばれる小さな骨の突起が形成されることがあります。これは、脊椎の不安定性を補おうとする体の反応とも言われますが、この骨棘が脊柱管の内側へ張り出すことで、神経が通るスペースを物理的に狭めてしまいます。骨棘の形成は、変形性脊椎症の進行と密接に関連しており、脊柱管狭窄症の直接的な原因となることがあります。

3.1.3 靭帯の肥厚(ひこう)

脊椎には、骨と骨をつなぎ、脊椎の安定性を保つための様々な靭帯が存在します。その中でも、脊柱管の後ろ側にある黄色靭帯や、脊椎の前面にある後縦靭帯は、脊柱管狭窄症に大きく関わります。加齢とともにこれらの靭帯が厚く、硬くなる「肥厚」という現象が起こります。靭帯が肥厚すると、脊柱管の内腔が狭くなり、脊髄やそこから分岐する神経根が圧迫されやすくなります。特に黄色靭帯の肥厚は、腰部脊柱管狭窄症の一般的な原因の一つとして知られています。

これらの加齢による変化は、単独で起こることもあれば、複合的に作用して脊柱管を狭めることもあります。例えば、椎間板の変性によって脊椎の安定性が失われ、それを補うために骨棘が形成されたり、靭帯が肥厚したりすることもあります。このように、体の自然な老化現象が、脊柱管狭窄症のリスクを高める主要な要因となることを理解しておくことが大切です。

加齢による脊柱管狭窄症の主な原因を以下の表にまとめました。

3.2 姿勢の歪みや生活習慣と脊柱管狭窄症

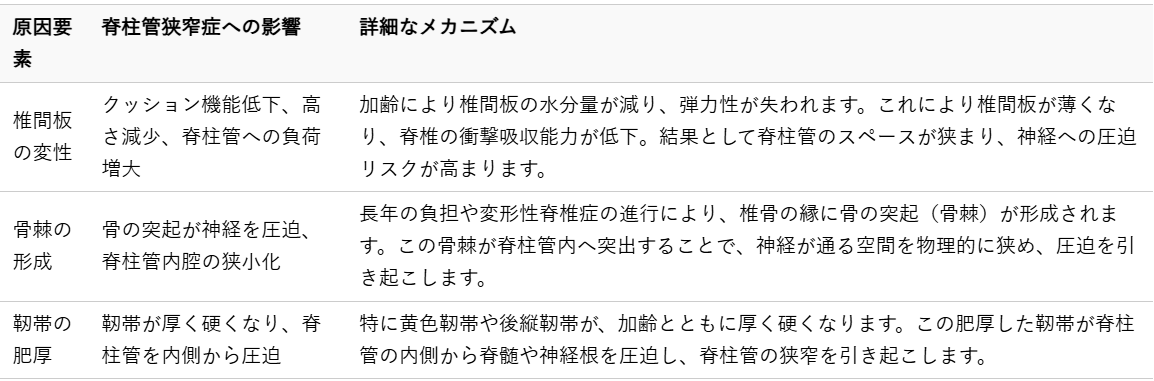

日々の姿勢や生活習慣は、脊椎の健康に大きな影響を与えます。不適切な姿勢や運動不足、特定の動作の繰り返しは、脊椎に偏った負担をかけ、結果として脊柱管狭窄症のリスクを高めることがあります。肥満と相まって、これらの要因が脊柱管狭窄症の発症や症状の悪化を早めることも少なくありません。

3.2.1 猫背や反り腰などの不良姿勢

現代社会では、デスクワークやスマートフォンの使用などにより、猫背や反り腰といった不良姿勢が習慣化している方が多く見られます。

- 猫背(円背): 背中が丸まり、頭が前に突き出るような姿勢です。この姿勢では、首や背中の上部に大きな負担がかかるだけでなく、腰椎にも不自然なカーブが生じ、脊柱管への圧迫が増す可能性があります。特に、腰椎が後方に突き出るような形になり、脊柱管の後ろ側にある靭帯や椎間板に負担をかけやすくなります。

- 反り腰(腰椎過前弯): 腰が過度に反り、お腹を突き出すような姿勢です。この姿勢は、腰椎の前方部分に強い圧力がかかり、椎間関節の負担が増大します。また、腰椎の関節や靭帯が常に緊張した状態になり、脊柱管を狭める方向に力が働きやすくなります。特に、脊柱管の後ろ側にある靭帯が弛緩し、不安定性が増すこともあります。

これらの不良姿勢は、脊椎の自然なカーブを崩し、特定の部位に過剰なストレスをかけ続けます。長期にわたるストレスは、椎間板の変性や骨棘の形成、靭帯の肥厚といった加齢による変化を早め、脊柱管狭窄症の発症リスクを高めることにつながります。

3.2.2 長時間の同一姿勢

デスクワークや車の運転など、長時間同じ姿勢を続けることは、脊椎の健康にとって好ましくありません。長時間座り続けると、腰椎に常に一定の圧力がかかり、椎間板への負担が増大します。また、筋肉の動きが少なくなることで血流が悪くなり、脊椎周囲の筋肉が硬直しやすくなります。筋肉の硬直は、脊椎の柔軟性を低下させ、姿勢の歪みを助長する原因にもなります。結果として、脊椎の変性が進行しやすくなり、脊柱管狭窄症のリスクが高まります。

3.2.3 運動不足と体幹筋力の低下

運動不足は、全身の筋力低下を招きますが、特に脊椎を支える体幹筋力(腹筋や背筋など)の低下は、脊柱管狭窄症と密接に関連しています。体幹筋力が弱いと、脊椎の安定性が損なわれ、日常動作の中で脊椎に不必要な負担がかかりやすくなります。例えば、立ち上がる、座る、物を持ち上げるなどの基本的な動作においても、体幹が不安定だと腰椎に過度なストレスがかかり、椎間板や関節の変性を促進する可能性があります。適切な体幹筋力は、脊椎の安定性を保ち、脊柱管への負担を軽減するために不可欠です。

3.2.4 重労働や特定のスポーツ

脊椎に繰り返し大きな負担がかかるような肉体労働や、腰を酷使する特定のスポーツも、脊柱管狭窄症の原因となることがあります。例えば、重い物を頻繁に持ち上げる作業、腰をひねる動作が多いスポーツ(ゴルフ、野球など)、またはジャンプや着地を繰り返すスポーツなどは、腰椎の椎間板や関節に過度なストレスを与え、変性を早める可能性があります。これらの活動は、特に若年層で脊椎分離症や分離すべり症を引き起こすことがあり、それが将来的に脊柱管狭窄症へと進行するリスクを高めることもあります。

これらの生活習慣は、単独で脊柱管狭窄症を引き起こすだけでなく、加齢による変化や肥満と複合的に作用することで、より早期に、またはより重度な症状として現れることがあります。日々の生活の中で、自身の姿勢や活動内容を見直し、脊椎に優しい生活習慣を心がけることが、脊柱管狭窄症の予防や改善につながります。

姿勢の歪みや生活習慣が脊柱管狭窄症に与える影響を以下の表にまとめました。

4. 脊柱管狭窄症に対するカイロプラクティックのアプローチ

脊柱管狭窄症は、背骨の中を通る脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されることで、腰の痛みや足のしびれ、間欠性跛行といった症状を引き起こす状態です。この症状に悩む方にとって、カイロプラクティックは、体の構造的なバランスを整え、神経機能の正常化を目指すことで、症状の緩和と生活の質の向上に貢献できる可能性があります。

特に、肥満が脊柱管狭窄症の原因や悪化要因となっている場合、体にかかる過度な負担を軽減し、姿勢を改善することが重要になります。カイロプラクティックでは、脊柱の歪みや関節の機能不全に注目し、手技によってこれらを調整することで、体本来の回復力を引き出すことを目指します。

4.1 カイロプラクティックが目指す体の調整

カイロプラクティックは、背骨(脊柱)の健康が全身の健康に深く関わっているという考えに基づいています。背骨は、脳から全身へと伸びる神経の束である脊髄を保護する重要な役割を担っています。もし、この背骨に歪みや動きの制限が生じると、神経への圧迫や刺激が起こり、その結果、体の様々な機能に不調が生じると考えられています。

脊柱管狭窄症の場合、加齢や肥満、姿勢の歪みなどによって脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されることで症状が現れます。カイロプラクティックでは、この神経圧迫を引き起こしている可能性のある背骨の小さなずれや関節の機能不全(サブラクセーションと呼ばれる状態)を見つけ出し、手技によって丁寧に調整していきます。この調整を「アジャストメント」と呼びます。

アジャストメントの目的は、単に痛みを和らげることだけではありません。それは、神経系の働きを正常化し、体が本来持っている自然治癒力を最大限に引き出すことにあります。神経の伝達がスムーズになることで、筋肉や臓器、そして全身の機能が適切に働くようになり、結果として脊柱管狭窄症の症状の緩和や、体の回復を促すことが期待されます。

また、カイロプラクティックは、脊柱管狭窄症という局所的な問題だけでなく、体全体のバランスや姿勢、生活習慣にも目を向けます。例えば、肥満が原因で重心が前に傾き、腰に負担がかかっている場合、背骨の調整だけでなく、姿勢の改善や体重管理に関するアドバイスも行い、根本的な原因へのアプローチを重視します。

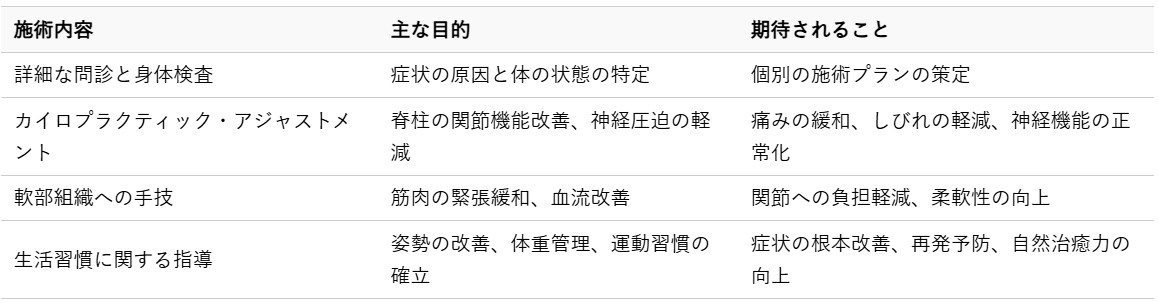

4.2 脊柱管狭窄症におけるカイロプラクティックの施術内容

脊柱管狭窄症に対するカイロプラクティックの施術は、まず詳細な問診と丁寧な検査から始まります。お客様一人ひとりの症状、生活習慣、体の状態を把握するために、以下のステップを踏みます。

4.2.1 詳細な問診と身体検査

施術の前に、お客様の症状の経過、痛みの性質、日常生活への影響、そして過去の病歴や生活習慣について詳しくお伺いします。特に、肥満の有無やその期間、日頃の運動習慣なども重要な情報となります。その後、視診、触診、姿勢分析、関節の可動域検査、神経学的な検査などを行い、脊柱の歪みや関節の機能不全、筋肉の緊張状態を特定していきます。

これらの検査を通じて、脊柱管狭窄症の症状を引き起こしている、あるいは悪化させている要因がどこにあるのかを総合的に判断します。例えば、腰椎の特定の部位に動きの制限がある、骨盤が歪んでいる、股関節の可動域が狭いといった問題を発見することがあります。

4.2.2 カイロプラクティック・アジャストメント

検査で特定された背骨の小さなずれや関節の機能不全に対して、カイロプラクティック独自の手技による調整(アジャストメント)を行います。アジャストメントは、施術者の手を使って、特定の方向に、素早く軽い力で関節に働きかけることで、関節の動きを改善し、神経への圧迫を軽減することを目的としています。

脊柱管狭窄症の場合、腰椎周辺の関節の動きを改善し、脊柱管への負担を減らすことが重要です。また、腰椎だけでなく、骨盤、胸椎、頸椎など、全身の脊柱のバランスを考慮した調整を行うことで、体全体の連動性を高め、腰への負担を分散させることを目指します。アジャストメントは、お客様の体の状態や反応に合わせて、慎重かつ丁寧に行われます。

4.2.3 軟部組織へのアプローチと補助的な手技

アジャストメントと並行して、脊柱管狭窄症の症状に関連する筋肉や靭帯などの軟部組織へのアプローチも行います。例えば、腰やお尻、太ももの裏側の筋肉の緊張が強い場合、それらの筋肉を緩めるためのストレッチや筋膜リリースなどの手技を取り入れることがあります。筋肉の緊張が緩和されることで、関節への負担が軽減され、血流が改善し、痛みの緩和につながります。

施術は、お客様一人ひとりの体の状態や症状の進行度合いに合わせて、オーダーメイドのプランとして提供されます。症状が重い場合は、初期の段階では施術頻度を高く設定し、症状が安定してきたら徐々に間隔を空けていくなど、柔軟に対応していきます。

4.2.4 生活習慣に関する指導

カイロプラクティックの施術は、施術室の中だけで完結するものではありません。脊柱管狭窄症の根本的な改善には、日常生活における習慣の見直しが不可欠です。特に、肥満が原因となっている場合、体重管理は非常に重要です。

施術者からは、以下のような生活習慣に関するアドバイスが提供されます。

- 正しい姿勢の意識: 座り方、立ち方、歩き方など、日常の動作における正しい姿勢を意識するよう指導します。

- 適切な運動とストレッチ: 脊柱管狭窄症の症状を悪化させない範囲で、体幹を強化する運動や、柔軟性を高めるストレッチの方法を提案します。痛みが軽減することで、運動への意欲も高まります。

- 食事の見直しと体重管理: 肥満の解消は、脊柱への負担を軽減し、脊柱管狭窄症の症状改善に直結します。栄養バランスの取れた食事や、無理のない体重管理の方法についてのアドバイスを行います。

- 十分な休息と睡眠: 体の回復力を高めるためには、質の良い睡眠と十分な休息が不可欠です。

これらの指導は、お客様がご自身の体と向き合い、自律的に健康を維持していくためのサポートとして提供されます。施術と生活習慣の改善を組み合わせることで、より効果的な症状の緩和と再発予防が期待できます。

以下に、脊柱管狭窄症に対するカイロプラクティックの主な施術内容と目的をまとめます。

4.3 カイロプラクティックで期待できる効果と注意点

脊柱管狭窄症に対してカイロプラクティックを受けることで、様々な効果が期待できますが、同時に注意しておくべき点もあります。これらを理解しておくことで、より安心して施術を受け、効果を最大限に引き出すことができるでしょう。

4.3.1 カイロプラクティックで期待できる効果

カイロプラクティックは、脊柱管狭窄症の症状に悩む多くの方にとって、以下のようなポジティブな変化をもたらすことが期待されます。

- 痛みの軽減と緩和: 脊柱の調整により神経への圧迫が軽減されることで、腰や臀部、足に感じる痛みやしびれの緩和が期待できます。特に、肥満が原因で脊柱に過度な負担がかかっている場合、その負担が軽減されることで、症状が和らぐ可能性があります。

- 間欠性跛行の改善: 歩行中に足の痛みやしびれで休憩を余儀なくされる間欠性跛行の症状が、脊柱の機能改善によって軽減し、より長く歩けるようになることが期待されます。

- 姿勢の改善と安定: 脊柱の歪みが整い、体全体のバランスが改善されることで、正しい姿勢を保ちやすくなります。これは、腰への負担を減らし、症状の悪化を防ぐ上で非常に重要です。

- 関節の可動域の向上: 脊柱や骨盤の関節の動きがスムーズになることで、体の柔軟性が増し、日常生活における動作が楽になることが期待されます。前かがみや体をひねる動作がしやすくなることもあります。

- 神経機能の正常化: 神経圧迫が軽減されることで、神経の伝達がスムーズになり、体本来の機能が正常に働くようになります。これにより、体全体の調子が整い、自然治癒力が高まることが期待されます。

- 生活の質の向上: 症状が軽減し、体が動きやすくなることで、趣味や外出など、活動的な生活を取り戻しやすくなります。精神的な負担も減り、全体的な生活の質が向上することが期待されます。

- 肥満解消への間接的な貢献: 痛みが軽減し、体が動かしやすくなることで、運動への意欲が高まり、結果として肥満解消に向けた生活習慣の改善をサポートする側面も期待できます。

4.3.2 カイロプラクティックを受ける上での注意点

カイロプラクティックは多くの方に有効なアプローチですが、施術を受ける際にはいくつかの注意点があります。

- 効果には個人差があります: 脊柱管狭窄症の症状の程度や原因、体の状態は人それぞれ異なります。そのため、カイロプラクティックの効果の現れ方や、改善までの期間には個人差があることを理解しておく必要があります。すぐに効果を実感できる方もいれば、じっくりと時間をかけて改善していく方もいらっしゃいます。

- 継続的なケアが重要: 一度や二度の施術で長年の体の歪みや症状が完全に改善することは稀です。特に、加齢や生活習慣による影響が大きい脊柱管狭窄症の場合、継続的な施術と、ご自身の生活習慣の改善が、症状の安定と再発予防には不可欠です。

- 信頼できる施術者を選ぶこと: カイロプラクティックの施術は、体の構造や神経系に関する専門知識と高い技術を要します。そのため、適切な教育を受け、経験豊富な施術者を選ぶことが非常に重要です。施術を受ける前に、施術者の資格や経験について確認することをお勧めします。

- 生活習慣の改善も不可欠: 施術の効果を最大限に引き出し、症状の再発を防ぐためには、施術と並行して、ご自身の生活習慣を見直すことが不可欠です。特に、肥満が原因となっている場合は、食事の見直しや適度な運動を取り入れるなど、体重管理への意識が非常に重要になります。施術者からのアドバイスを積極的に取り入れ、日々の生活で実践していくことが大切です。

- 施術後の反応について: 施術後、一時的に体がだるく感じたり、軽い痛みが現れたりする場合があります。これは体が調整されている過程で起こる自然な反応であることが多いですが、不安な場合は施術者に相談してください。

カイロプラクティックは、脊柱管狭窄症の症状に対して、薬や手術に頼らない自然なアプローチを求める方にとって、有力な選択肢の一つとなり得ます。ご自身の体の声に耳を傾け、施術者と協力しながら、健康な体を取り戻すための道を歩んでいきましょう。

5. 脊柱管狭窄症の改善と肥満解消のための生活習慣

5.1 日常でできる運動とストレッチ

5.1.1 運動の基本原則

脊柱管狭窄症の症状改善と肥満解消には、無理のない範囲で体を動かす習慣が非常に重要です。運動は、脊柱管への物理的な負担を軽減し、周囲の筋肉を強化することで、症状の緩和に繋がります。また、消費カロリーを増やし、体脂肪を減少させることで、肥満解消にも効果的です。

ただし、運動中に痛みを感じる場合はすぐに中止し、決して無理をしないことが大切です。まずは、軽い運動から始め、ご自身の体の状態に合わせて徐々に強度や時間を増やしていくようにしましょう。継続こそが力となります。

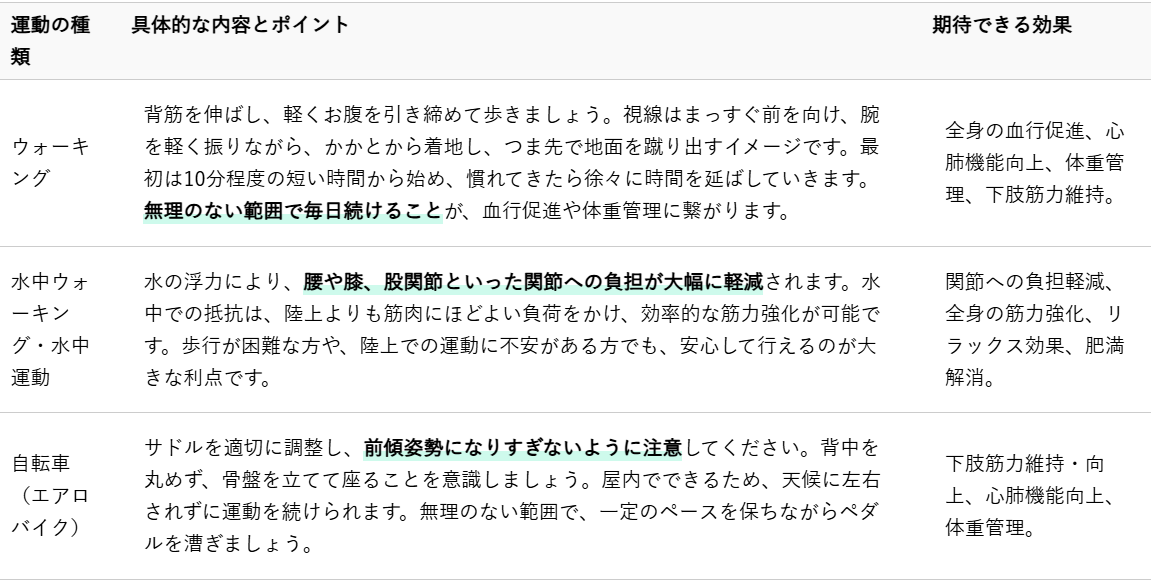

5.1.2 脊柱管狭窄症に推奨される運動

脊柱管狭窄症の方におすすめの運動は、腰への負担が少ない有酸素運動と、体幹を支える筋肉を強化する運動です。これらをバランス良く取り入れることで、脊柱管への負担を軽減し、体の安定性を高めることができます。

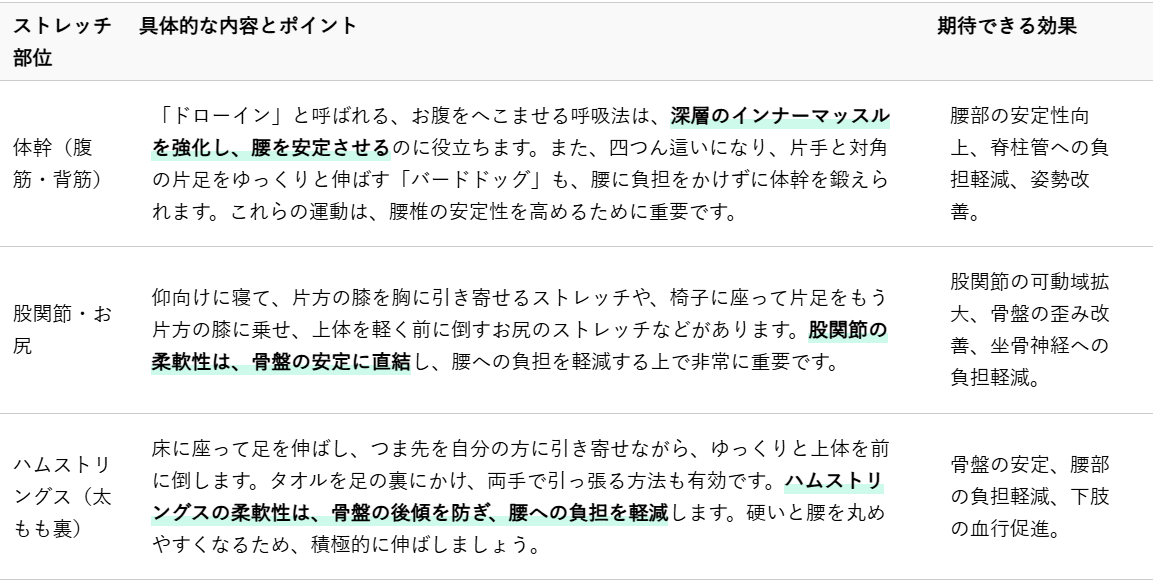

5.1.3 症状緩和と柔軟性向上のためのストレッチ

硬くなった筋肉は、脊柱管への負担を増やし、血行を悪化させ、症状を悪化させる原因となります。定期的なストレッチで体の柔軟性を高め、筋肉のバランスを整えることが、脊柱管狭窄症の症状緩和には非常に大切です。特に、腰や股関節、太もも周りの筋肉を柔らかく保つことを意識しましょう。

ストレッチは、呼吸を止めずにゆっくりと行い、各動作を20秒から30秒かけて伸ばすように心がけましょう。痛みを感じる手前で止めるのがポイントです。毎日継続することで、より効果を実感でき、体の動きがスムーズになります。

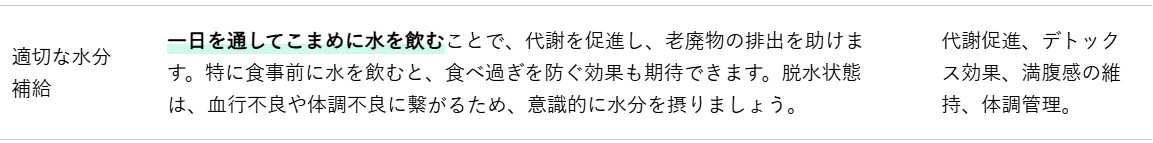

5.2 食事の見直しと体重管理

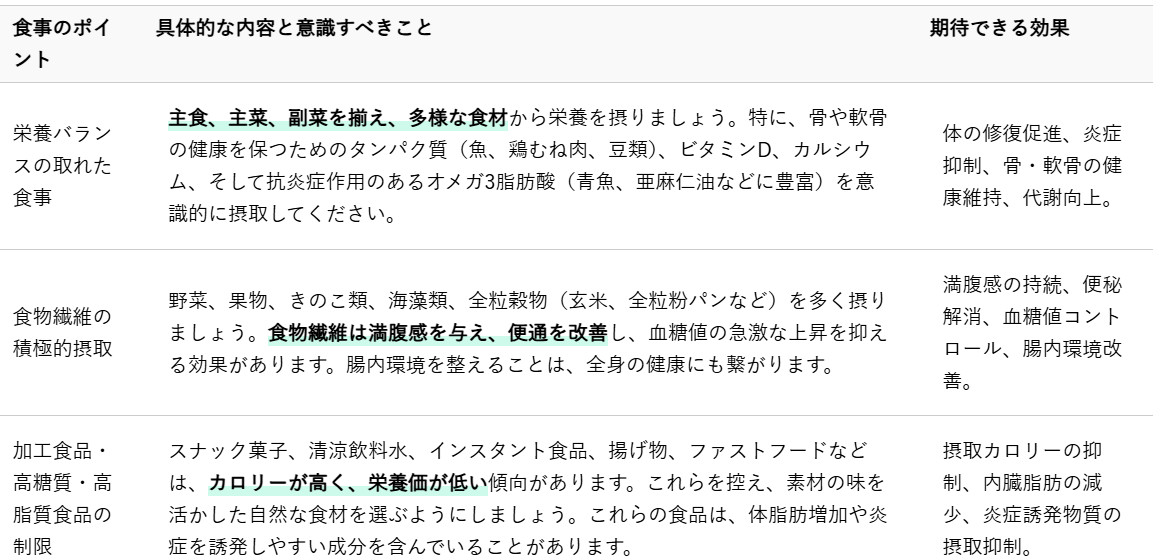

5.2.1 肥満解消のための食事の基本

脊柱管狭窄症の症状を改善し、肥満を解消するためには、日々の食事内容を根本的に見直すことが不可欠です。体重が増加すると、脊柱管への物理的な負担が増大するだけでなく、体内の炎症反応も高まりやすくなり、症状が悪化しやすくなります。

まずは、摂取カロリーと消費カロリーのバランスを意識し、過剰なカロリー摂取を避けることから始めましょう。無理な食事制限ではなく、健康的で持続可能な食生活を目指すことが大切です。

5.2.2 健康的な食生活のポイント

単に食べる量を減らすだけでなく、栄養バランスの取れた食事を心がけることが大切です。体の回復を助け、炎症を抑える栄養素を積極的に取り入れ、脊柱管の健康をサポートしましょう。

食事は、ゆっくりとよく噛んで食べることで、満腹感を得やすくなり、消化吸収も良くなります。規則正しい時間に食事を摂り、間食を控えることも体重管理には非常に有効です。ご自身の食生活を見直し、少しずつ改善していくことが大切です。

5.2.3 体重管理の具体的な目標設定

具体的な目標を持つことは、モチベーション維持に繋がります。例えば、まずは現在の体重から5%の減量を目指す、といった現実的な目標を設定しましょう。そして、定期的に体重を測定し、記録することで、自身の変化を把握しやすくなります。

無理なダイエットは体を壊す原因となるため、長期的な視点で健康的な体重減少を目指してください。健康的な体重を維持することは、脊柱管への負担を軽減し、症状の改善に大きく貢献します。

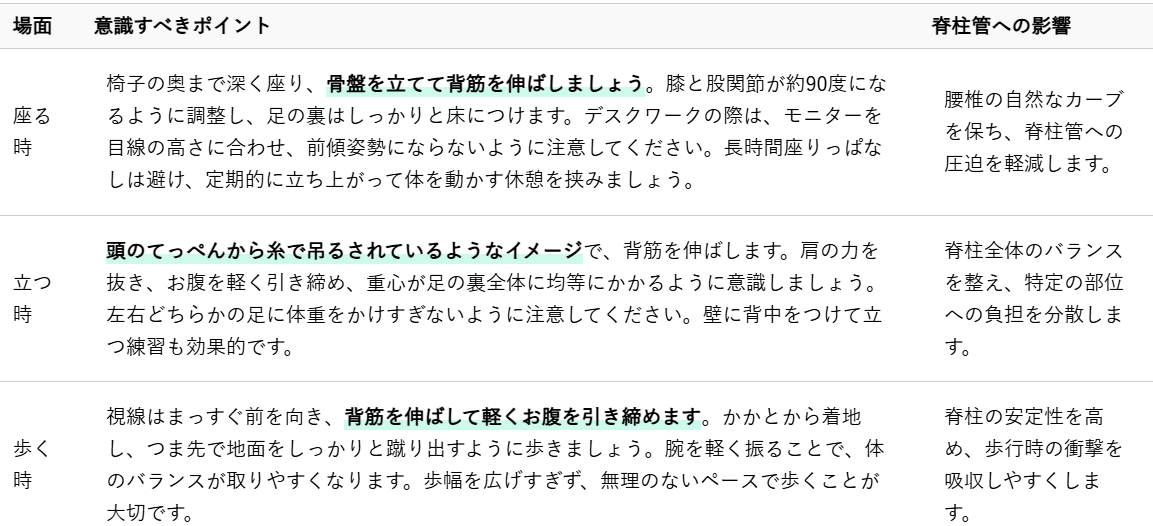

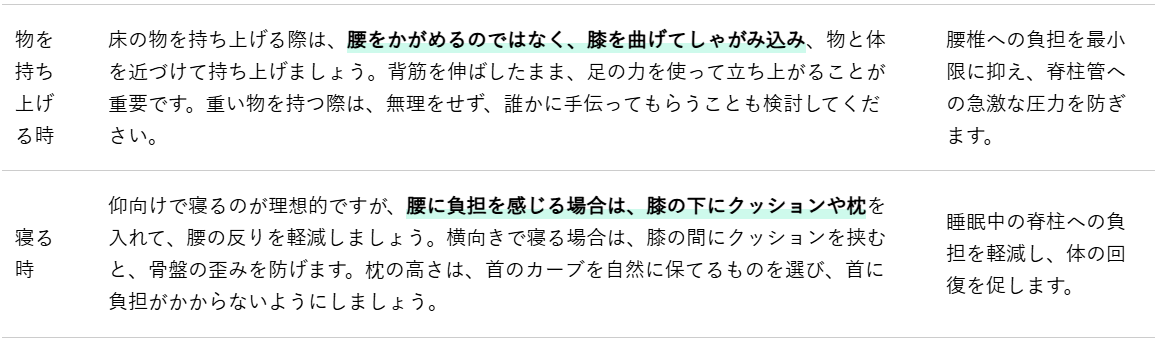

5.3 正しい姿勢の意識

5.3.1 日常生活における姿勢の重要性

脊柱管狭窄症の症状は、日々の姿勢と密接に関わっています。不適切な姿勢は脊柱管への負担を増大させ、神経の圧迫を強め、症状を悪化させる可能性があります。逆に、正しい姿勢を意識することで、脊柱管への負担を軽減し、周囲の筋肉のバランスを整え、症状の改善に繋がります。

特に、長時間同じ姿勢でいることが多い現代の生活では、意識的に姿勢を正すことがより重要になります。日常のあらゆる場面で、ご自身の姿勢を見直す習慣をつけましょう。

5.3.2 場面別に見る正しい姿勢のポイント

日常生活の様々な場面で、意識すべき正しい姿勢のポイントがあります。それぞれの状況に応じた姿勢を心がけることで、脊柱管への負担を効果的に減らすことができます。

これらの姿勢を意識することは、一時的なものではなく、日々の習慣として定着させることが重要です。最初は意識しないと難しいかもしれませんが、継続することで自然と正しい姿勢が身につき、脊柱管への負担を軽減し、症状の改善に繋がるでしょう。

6. まとめ

脊柱管狭窄症は、肥満が原因の一つとなり、症状を悪化させる可能性が高いことをご理解いただけたでしょうか。加齢や姿勢の歪みも関わりますが、特に体重管理は改善への重要な鍵となります。カイロプラクティックは、体の歪みを整え、神経機能の正常化を促すことで、脊柱管狭窄症による不調の緩和を目指します。日々の運動や食事の見直し、正しい姿勢の意識と合わせて、専門的なケアを取り入れることが大切です。何かお困りごとがありましたら、お一人で悩まず、ぜひ当院へお問い合わせください。