脊柱管狭窄症を克服!プロが教える運動と整体で痛みを根本から改善する方法

脊柱管狭窄症による腰や足の痛み、しびれにお悩みではありませんか?このつらい症状は、適切な運動と専門家による整体を組み合わせることで、根本からの改善が期待できます。この記事では、脊柱管狭窄症の症状と原因を正しく理解し、ご自宅でできる効果的なストレッチや筋力トレーニング、そして整体がどのように作用するのかを具体的に解説いたします。運動と整体の相乗効果で痛みを和らげ、再発を防ぎ、快適な日常生活を取り戻すための具体的な方法が全て分かります。

1. 脊柱管狭窄症とは?症状と原因を正しく理解しよう

脊柱管狭窄症は、背骨の中を通る神経の通り道である「脊柱管」が狭くなることで、神経が圧迫され、さまざまな不調を引き起こす状態を指します。特に、腰部の脊柱管に発生することが多く、中高年の方に多く見られる症状です。この状態を正しく理解することが、改善への第一歩となります。

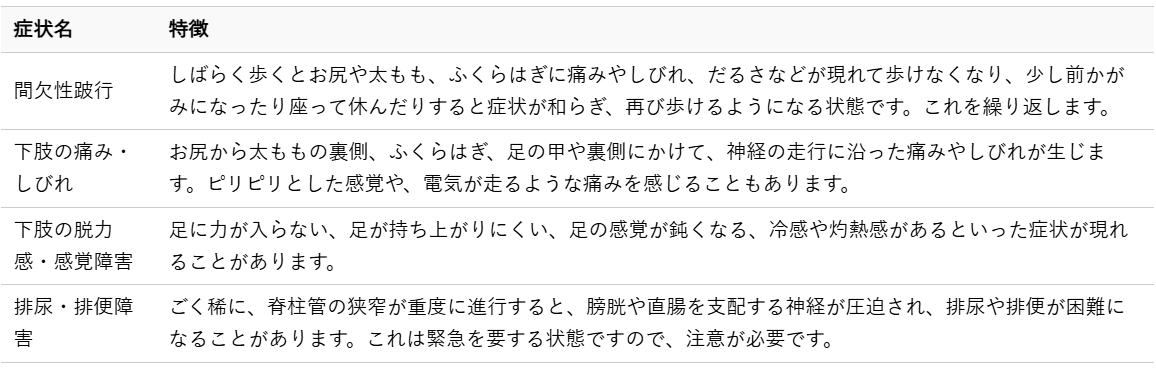

1.1 脊柱管狭窄症の主な症状とは

脊柱管狭窄症の症状は、狭くなった脊柱管によって圧迫される神経の部位や程度によって異なりますが、一般的には下半身に現れることが多いです。最も特徴的な症状は、「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」と呼ばれるものです。

具体的な症状とそれぞれの特徴を以下の表にまとめました。

これらの症状は、立っている時や歩いている時に悪化しやすく、前かがみになったり座ったりすると軽減する傾向があります。これは、前かがみになることで脊柱管がわずかに広がり、神経への圧迫が一時的に和らぐためと考えられています。

1.2 なぜ脊柱管狭窄症になるのか

脊柱管狭窄症の主な原因は、加齢による脊椎(背骨)の変化です。長年の負担や老化によって、脊椎を構成する骨や椎間板、靭帯などが変性し、脊柱管が狭くなってしまいます。

具体的には、次のような要因が複合的に関与して脊柱管が狭窄します。

椎間板の変性

椎間板は、脊椎の骨と骨の間にあるクッション材のようなものです。加齢とともに水分を失って弾力性がなくなり、膨隆したり突出したりすることで、脊柱管を内側から圧迫することがあります。

骨棘(こつきょく)の形成

脊椎の骨の縁に、骨のトゲのような突起(骨棘)が形成されることがあります。この骨棘が脊柱管内に突き出て、神経を刺激したり、脊柱管を狭くしたりします。

黄色靭帯(おうしょくじんたい)の肥厚

脊椎の後ろ側にある黄色靭帯は、脊椎の安定性を保つ重要な役割を担っています。しかし、加齢とともにこの靭帯が厚く硬くなり、脊柱管を後ろから圧迫することで狭窄を引き起こします。

脊椎の不安定性

脊椎すべり症や脊椎分離症など、脊椎の構造的な問題や安定性が損なわれることで、脊柱管が変形しやすくなり、神経への圧迫が生じることがあります。

これらの変化は、長年の姿勢の癖や身体への負担も影響していると考えられます。脊柱管が狭くなることで、その中を通る神経が圧迫され、神経への血流が悪くなることで、痛みやしびれといった症状が引き起こされるのです。

2. 脊柱管狭窄症の改善に効果的な運動療法

脊柱管狭窄症による痛みやしびれを和らげ、日常生活の質を高めるためには、適切な運動療法が非常に重要です。運動療法は、硬くなった筋肉の柔軟性を高め、弱くなった筋肉を強化することで、脊柱への負担を軽減し、神経の圧迫を和らげることを目指します。ここでは、脊柱管狭窄症の改善に効果的なストレッチと筋力トレーニングをご紹介します。

2.1 脊柱管狭窄症におすすめのストレッチ

脊柱管狭窄症の症状緩和には、腰やお尻、股関節周りの筋肉の柔軟性を高めるストレッチが効果的です。これらの部位の筋肉が硬くなると、骨盤の動きが悪くなり、腰椎への負担が増加しやすくなります。ストレッチによって筋肉の緊張を和らげ、血行を促進することで、神経への圧迫が軽減され、痛みの緩和につながります。

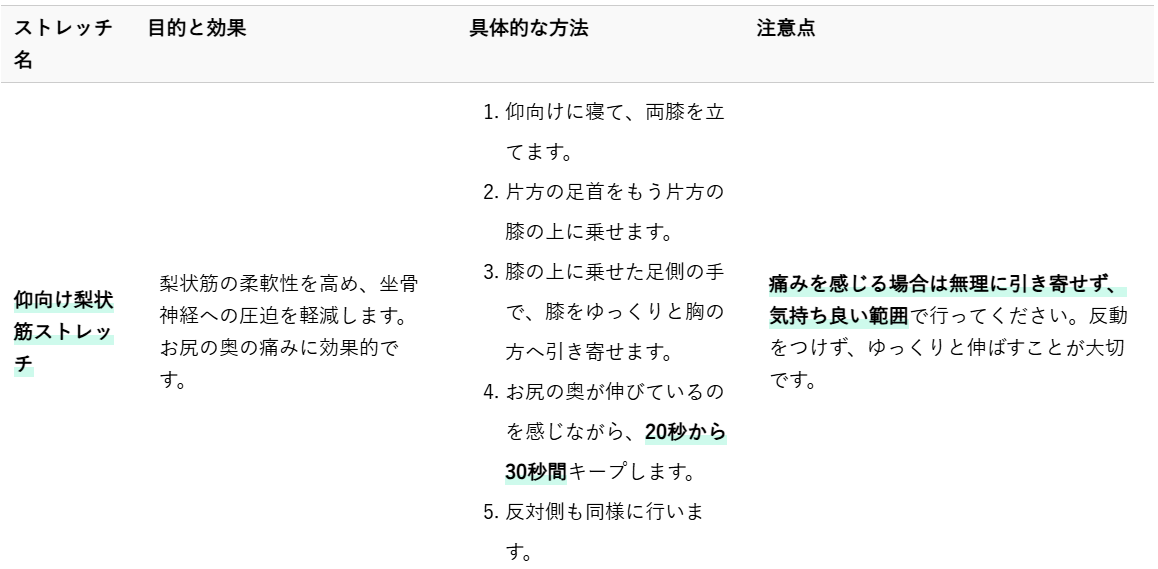

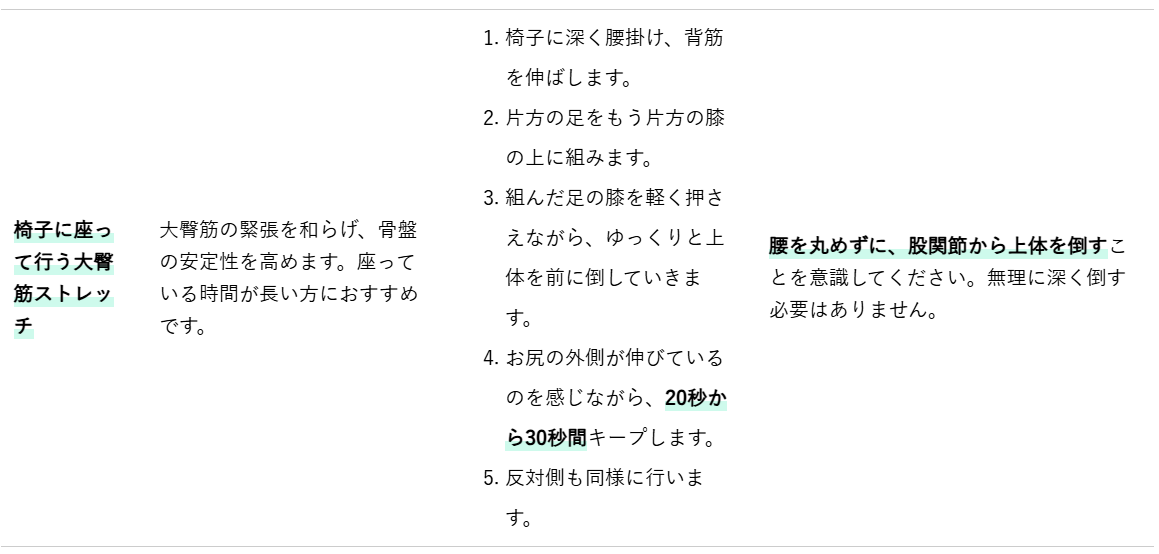

2.1.1 お尻の筋肉を緩めるストレッチ

お尻の筋肉、特に梨状筋や大臀筋は、坐骨神経と密接な関係があり、硬くなることで神経を圧迫し、お尻から足にかけてのしびれや痛みを引き起こすことがあります。これらの筋肉を柔らかく保つことは、脊柱管狭窄症の症状緩和に役立ちます。

これらのストレッチは、血行を促進し、神経の働きを正常に保つことにもつながります。毎日継続することで、より高い効果が期待できます。

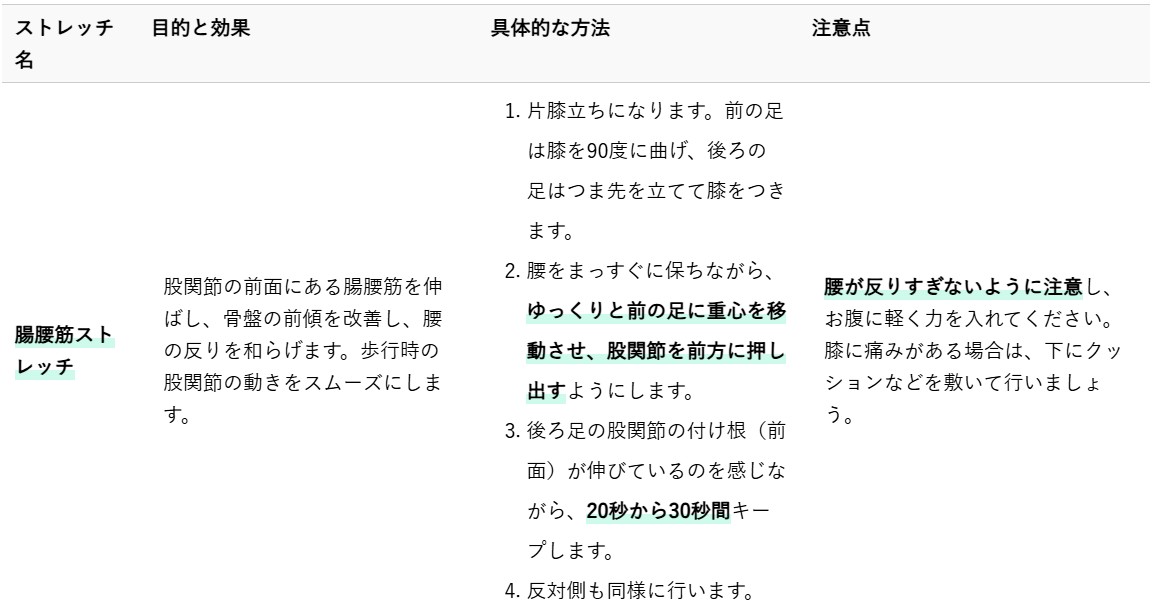

2.1.2 股関節周りの柔軟性を高めるストレッチ

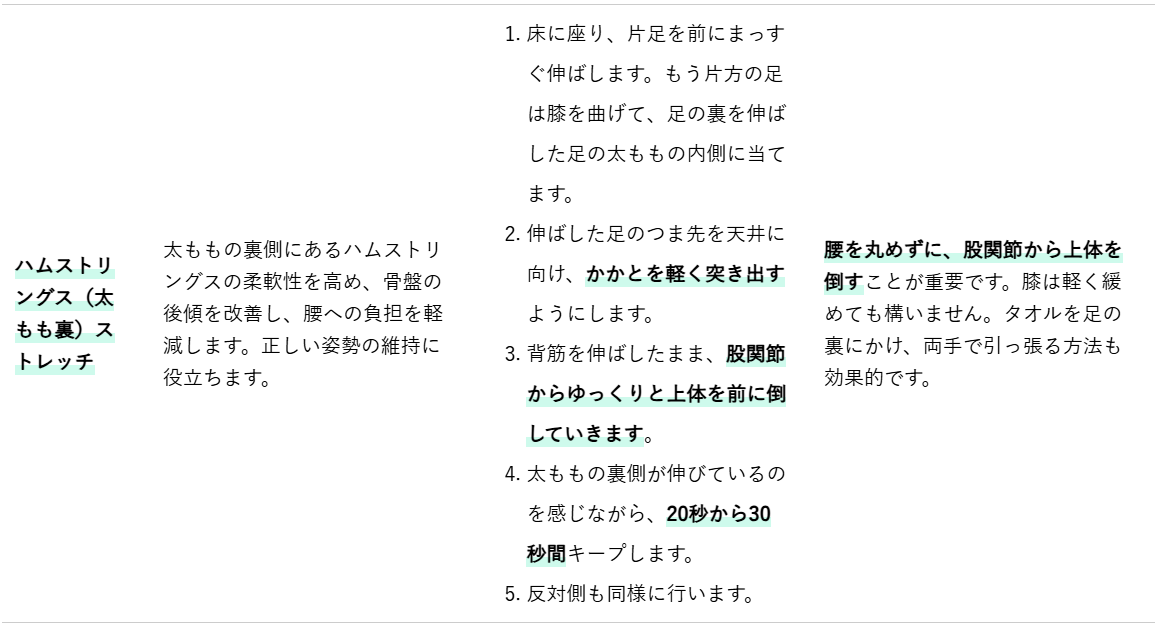

股関節は、歩行や立ち座りといった日常生活の基本的な動作に深く関わる重要な関節です。股関節周りの筋肉が硬くなると、骨盤の動きが制限され、腰椎に過度な負担がかかりやすくなります。特に、腸腰筋やハムストリングス、内転筋群の柔軟性を高めることは、脊柱管狭窄症の症状改善に不可欠です。

股関節周りの柔軟性が向上すると、歩行時のバランスが改善され、間欠性跛行の症状緩和にもつながります。これらのストレッチも、無理のない範囲で毎日続けることが大切です。

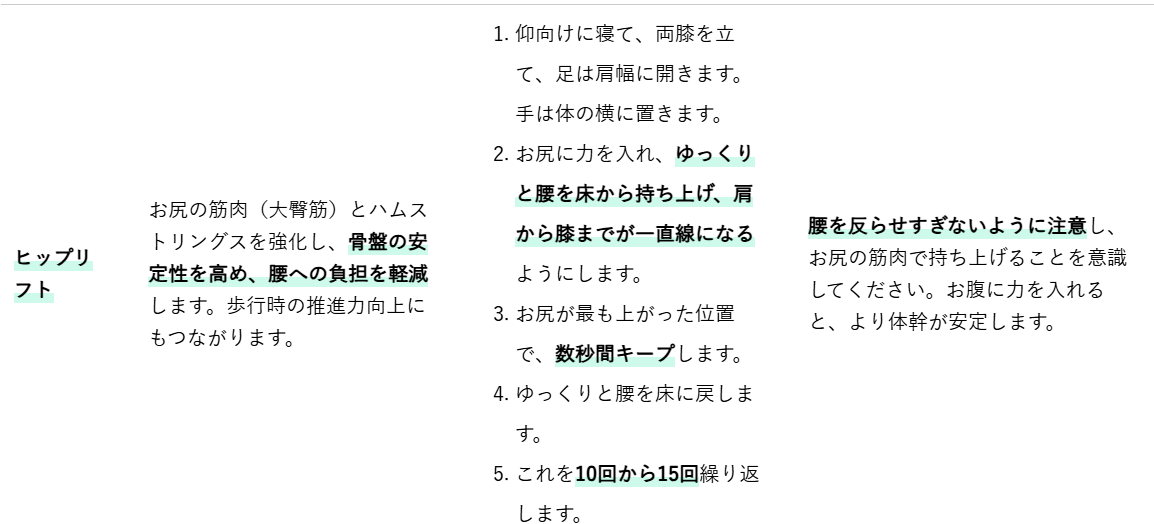

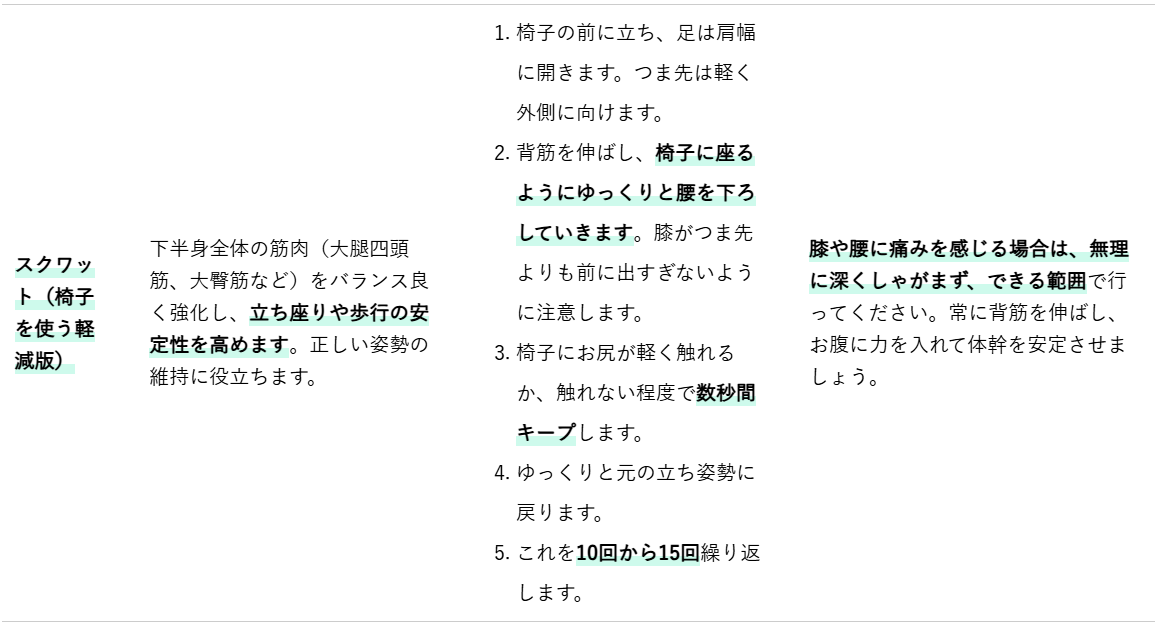

2.2 脊柱管狭窄症に有効な筋力トレーニング

脊柱管狭窄症の改善には、体の中心である体幹を安定させる筋肉や、正しい姿勢を保つための筋肉を強化することが不可欠です。これらの筋肉が衰えると、脊柱の安定性が損なわれ、神経への圧迫が増加しやすくなります。適切な筋力トレーニングによって、天然のコルセットとして機能する筋肉を鍛え、脊柱への負担を軽減しましょう。

2.2.1 体幹を安定させるトレーニング

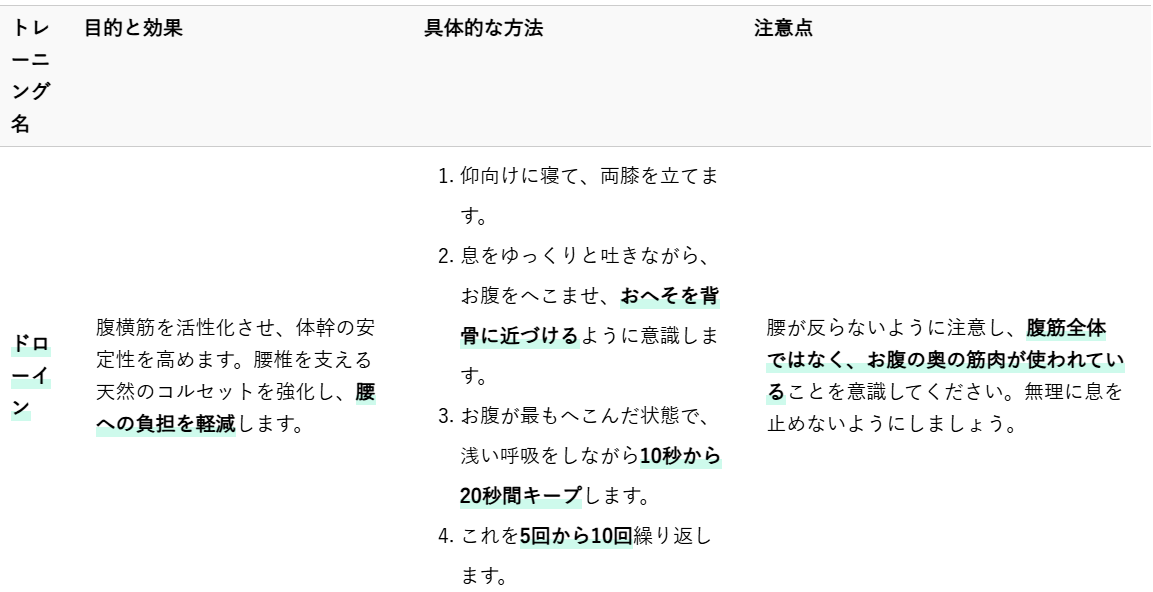

体幹とは、お腹周りや背中、骨盤周りの深層筋群を指します。これらの筋肉を強化することで、脊柱の安定性が向上し、腰への衝撃を吸収する能力が高まります。特に、腹横筋や多裂筋といったインナーマッスルを意識したトレーニングが重要です。

これらのトレーニングは、脊柱の過度な動きを抑え、神経への負担を軽減する効果が期待できます。正しいフォームで行うことが重要ですので、鏡を見ながら確認したり、可能であれば専門家のアドバイスを受けたりすることをおすすめします。

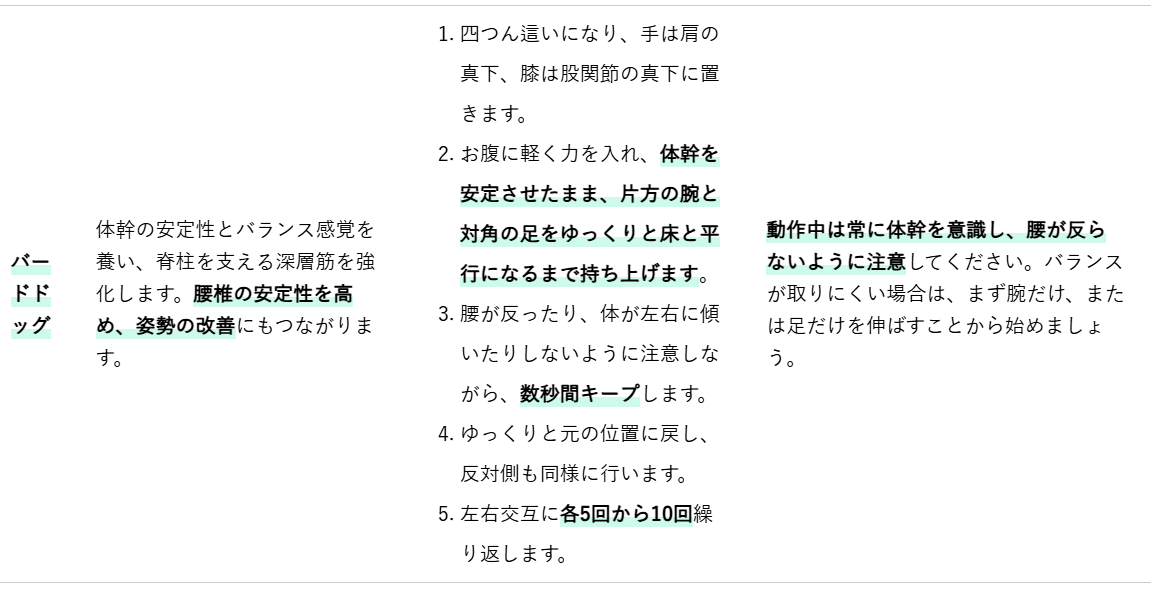

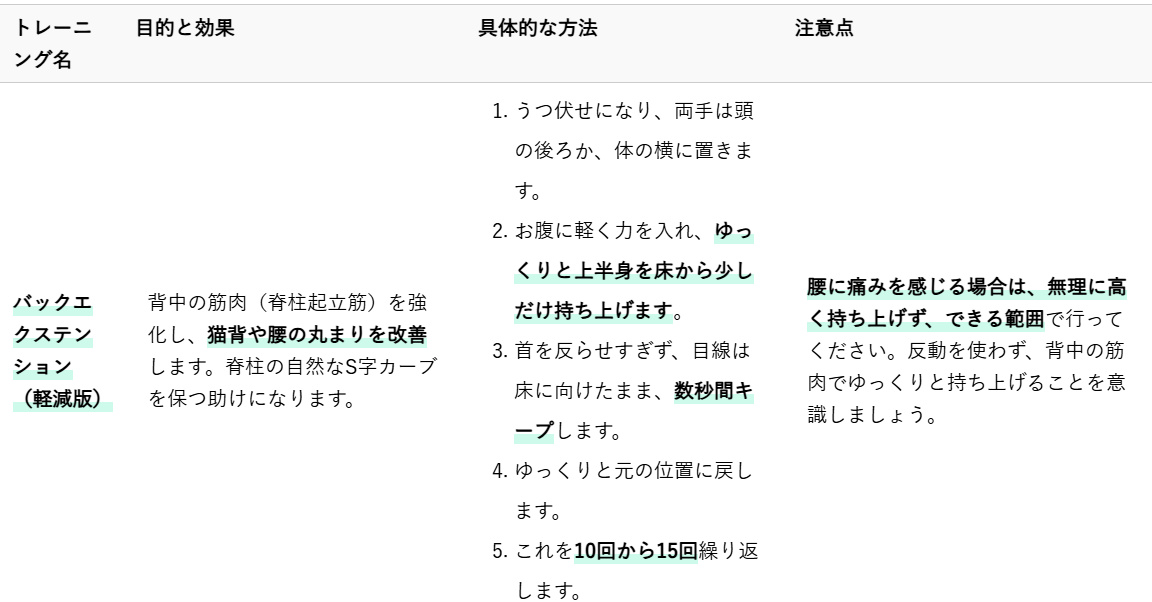

2.2.2 正しい姿勢を保つための筋肉強化

脊柱管狭窄症の多くは、長年の不良姿勢や体の使い方によって腰椎に負担がかかり続けた結果として発症します。そのため、正しい姿勢を維持するための筋肉を強化することは、症状の改善だけでなく、再発防止にもつながります。特に、背筋群や大臀筋、大腿四頭筋といった大きな筋肉をバランス良く鍛えることが重要です。

これらの筋力トレーニングは、日常生活における動作の安定性を高め、脊柱管狭窄症の症状を和らげる上で非常に効果的です。継続することで、筋肉のバランスが整い、より良い姿勢を維持できるようになります。

2.3 運動を行う上での注意点

脊柱管狭窄症の改善を目指す運動療法は、安全かつ効果的に行うことが最も重要です。無理な運動はかえって症状を悪化させる可能性もあるため、以下の点に注意して取り組みましょう。

-

痛みを伴う場合は中止する

運動中に痛みやしびれが悪化したり、新たな痛みが生じたりした場合は、すぐに運動を中止してください。無理をして続けることは症状の悪化につながります。痛みが引かない場合は、専門家に相談しましょう。 -

ゆっくりと無理のない範囲で始める

いきなり高負荷の運動や長時間の運動を行うのではなく、まずは短い時間から始め、徐々に回数や時間を増やしていくようにしてください。特に運動習慣がない方は、体の反応を見ながら慎重に進めましょう。 -

正しいフォームで行う

運動の効果を最大限に引き出し、怪我を防ぐためには、正しいフォームで行うことが非常に重要です。自己流で行うのが不安な場合は、整体師などの専門家から指導を受けることをおすすめします。鏡を見ながらフォームを確認するのも良い方法です。 -

継続が重要

運動の効果は、短期間で現れるものではなく、継続することで徐々に実感できるものです。毎日少しずつでも良いので、習慣として取り入れることを目指しましょう。無理なく続けられる範囲で、楽しみながら取り組むことが大切です。 -

準備運動とクールダウンを忘れずに

運動前には軽い準備運動で体を温め、筋肉をほぐしましょう。運動後にはクールダウンとして、今回ご紹介したようなストレッチを再度行うことで、筋肉の疲労回復を促し、柔軟性を維持することができます。 -

水分補給をしっかりと行う

運動中は発汗により体内の水分が失われます。脱水症状を防ぎ、血流を良好に保つためにも、こまめな水分補給を心がけましょう。

運動療法は、脊柱管狭窄症の症状改善に非常に有効な手段ですが、ご自身の体の状態をよく観察しながら、慎重に取り組むことが求められます。不安な点があれば、迷わず専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしてください。

3. 整体が脊柱管狭窄症にどう作用する?専門家による施術のメリット

脊柱管狭窄症による痛みやしびれは、単に脊柱管が狭くなっていることだけでなく、その周辺の筋肉の過緊張、骨盤や背骨の歪み、そしてそれに伴う神経への負担が複合的に絡み合って生じていることが多いものです。整体では、これらの根本的な原因に対し、手技を通じて多角的にアプローチしていきます。

脊柱管狭窄症の症状でお悩みの方にとって、整体は体のバランスを整え、自然治癒力を高めることで、症状の緩和と根本的な改善を目指す有効な選択肢の一つとなり得ます。ここでは、整体が脊柱管狭窄症にどのように作用し、どのようなメリットをもたらすのかを詳しく解説していきます。

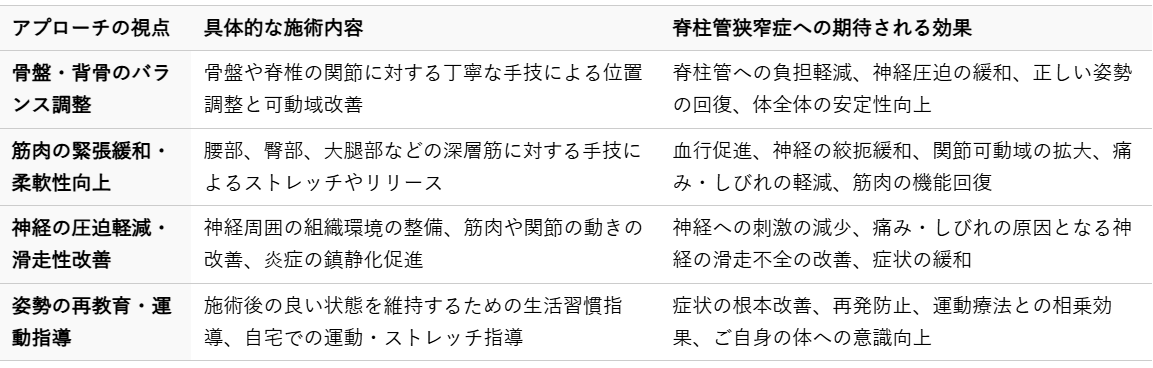

3.1 整体による脊柱管狭窄症へのアプローチ

脊柱管狭窄症の症状は、脊柱管が狭くなること自体が原因ですが、その狭窄を引き起こす要因や、症状を悪化させる要因は多岐にわたります。整体では、これらの複雑な要因を総合的に評価し、個々の体の状態に合わせたオーダーメイドのアプローチを行います。主なアプローチは以下の通りです。

3.1.1 骨盤と背骨のバランス調整

脊柱管狭窄症の方は、多くの場合、骨盤が後傾していたり、背骨のS字カーブが失われていたりするなど、姿勢に特徴的な歪みが見られます。特に骨盤の後傾は、腰椎(腰の骨)の生理的湾曲である前弯を減少させ、結果として脊柱管のスペースを狭める方向に作用することがあります。また、背骨全体のバランスが崩れると、特定の椎間板や関節に過度な負担がかかり、神経根への圧迫を強めることにつながります。

整体では、骨盤や背骨の関節一つひとつに丁寧に働きかけ、本来あるべき正しい位置と動きを取り戻すことを目指します。手技によって、硬くなった関節の動きを改善し、歪みを調整することで、脊柱管にかかる不必要なストレスを軽減し、神経への圧迫を和らげることを期待できます。背骨のS字カーブが適切に保たれることで、重力や日常動作による衝撃を効率よく分散できるようになり、脊柱管への負担を軽減する効果が期待できます。

3.1.2 筋肉の緊張緩和と柔軟性向上

脊柱管狭窄症では、腰部や臀部、太ももの裏側(ハムストリングス)などの筋肉が硬くなり、血行不良や神経の絞扼(こうやく)を引き起こしていることが少なくありません。特に、脊柱起立筋や大腰筋、梨状筋といった深層部の筋肉が緊張していると、脊柱管周囲の組織に悪影響を与え、神経の通り道をさらに狭める可能性があります。これらの筋肉の硬直は、姿勢の歪みを助長し、痛みを慢性化させる一因にもなります。

整体では、これらの硬くなった筋肉に対し、手技による丁寧なアプローチで緊張を緩め、柔軟性を高めます。筋肉の深部にまで働きかけることで、血流が改善され、筋肉が本来持つ柔軟性を取り戻すことができます。筋肉が柔らかくなることで、関節の可動域が広がり、神経の滑走性も向上し、結果として痛みやしびれの軽減につながります。また、筋肉のバランスが整うことで、体全体の安定性が高まり、日常動作がよりスムーズになることも期待できます。

3.1.3 神経の圧迫軽減と滑走性改善

脊柱管狭窄症の症状の根源は、脊柱管内の神経への圧迫です。整体では、直接神経を操作するのではなく、神経が通る脊柱管周囲の環境を整えることに重点を置きます。骨盤や背骨の歪みを調整し、周囲の筋肉の緊張を緩和することで、神経が圧迫されにくい状態を作り出します。

例えば、脊柱管が狭くなっている部分の関節の動きを改善したり、周囲の筋肉の過緊張を取り除いたりすることで、神経が受ける物理的な圧迫を減らします。また、神経そのものの滑走性が低下している場合もあるため、適切な手技によって、神経がスムーズに動けるような状態へと導くことも目指します。神経が周囲の組織と癒着することなく、滑らかに動けるようになると、歩行時や体勢を変えた際の痛みやしびれの症状が軽減されることが期待できます。神経への刺激が減ることで、炎症反応も落ち着き、より快適な日常生活を送れるようになるでしょう。

3.1.4 姿勢の再教育と運動指導への連携

整体の施術は、一時的な痛みの緩和だけでなく、症状の根本的な改善と再発防止を目指します。そのため、施術を通じて、ご自身の体の状態や歪みの原因を理解していただくための説明を丁寧に行います。単に施術を受けるだけでなく、ご自身が体の状態を把握し、改善に向けて主体的に取り組むことが重要だからです。

また、施術で整えた良い状態を維持し、さらに改善していくために、ご自宅でできる運動やストレッチ、日常生活での正しい姿勢の意識の仕方など、具体的なアドバイスや指導も行います。これは、次の章で詳しく解説する運動療法と密接に連携し、相乗効果を高めるための重要な要素となります。整体で体の土台を整え、ご自身でその状態を維持・強化していくことで、より長期的な改善と再発防止につながります。

整体のアプローチと期待される効果を以下にまとめます。

3.2 整体を受ける際の心構え

整体の施術を最大限に活かし、脊柱管狭窄症の改善へと導くためには、ご自身の心構えも非常に重要になります。単に施術を受けるだけでなく、積極的にご自身の体と向き合う意識を持つことが、より良い結果につながります。

3.2.1 施術者との信頼関係構築と情報共有

整体の施術は、施術者が一方的に行うものではなく、ご自身と施術者の共同作業です。ご自身の体の状態や症状の経過、日常生活での困りごと、過去の病歴や怪我など、どんな些細な情報でも遠慮なく施術者に伝えることが大切です。これにより、施術者はより的確なアプローチを選択でき、ご自身も安心して施術を受けることができます。

施術中に感じる変化や、施術後の体の状態(良くなった点、気になる点など)も細かく伝えることで、次回の施術計画に活かされ、より効果的な改善へとつながります。施術者からの説明をよく理解し、疑問があれば積極的に質問することで、施術に対する納得感が高まり、信頼関係が深まります。この信頼関係こそが、改善への道を力強く後押しする基盤となるのです。

3.2.2 症状の波への理解と継続的な取り組み

脊柱管狭窄症の改善は、一朝一夕で完了するものではありません。施術の過程で、症状に良い変化が見られることもあれば、一時的に症状がぶり返すような波を感じることもあるかもしれません。これは、体が変化していく過程で起こり得る自然な反応であり、決して後退しているわけではありません。

焦らず、長期的な視点を持って継続的に取り組むことが非常に重要です。施術計画や期間について施術者とよく相談し、ご自身のペースで着実に改善を目指しましょう。体の状態は日によって変化するため、一時的な症状の悪化に一喜一憂せず、全体的な傾向として改善に向かっているかどうかに注目することが大切です。継続は力なり、という言葉があるように、地道な努力が最終的な改善へと結びつきます。

3.2.3 日常生活での意識と運動療法の実践

整体で体のバランスを整えても、日常生活での姿勢や動作、習慣が悪いままだと、すぐに元の状態に戻ってしまう可能性があります。施術で得られた良い状態を維持し、さらに改善を促すためには、ご自身で意識的に正しい姿勢を保ったり、負担の少ない動作を心がけたりすることが不可欠です。

例えば、長時間同じ姿勢でいることを避けたり、重いものを持つ際の体の使い方を工夫したりするだけでも、脊柱管への負担は大きく変わります。また、前章でご紹介した運動療法を継続して実践することで、整体の効果をより高め、症状の根本改善へとつなげることができます。整体はあくまでも「きっかけ」であり、ご自身の努力が改善への大きな鍵を握っていることを理解しておきましょう。施術とご自身のセルフケアが両輪となって、脊柱管狭窄症の克服へと向かうことができるのです。

4. 運動と整体の相乗効果で脊柱管狭窄症を根本から改善

脊柱管狭窄症の症状改善には、運動と整体のどちらか一方だけを行うよりも、両方を組み合わせることで、より効果的かつ根本的な改善を目指すことができます。それぞれの利点を最大限に引き出し、相乗効果を生み出すことで、痛みの緩和だけでなく、再発しにくい体づくりへとつながるのです。

4.1 運動と整体を組み合わせるメリット

運動と整体は、脊柱管狭窄症に対して異なる側面からアプローチします。運動は主にご自身の筋力や柔軟性を高め、体の使い方を改善することに重点を置きます。一方、整体は骨格の歪みを整え、筋肉の過緊張を緩め、神経や血流への圧迫を軽減することを得意とします。これらを組み合わせることで、単独では得られない多くのメリットが生まれます。

- 根本原因への多角的なアプローチ

整体で骨格の歪みを調整し、神経圧迫を軽減することで、一時的な痛みの緩和だけでなく、脊柱管狭窄症の根本的な原因の一つに働きかけます。その上で、運動によって正しい姿勢を維持するための筋力をつけ、柔軟性を高めることで、整えられた状態を長期間維持し、再発しにくい体へと導きます。 - 痛みの早期緩和と持続的な改善

整体による施術は、炎症を抑え、神経への圧迫を速やかに軽減することで、痛みの早期緩和に貢献します。痛みが軽減した状態で運動療法を始めることで、無理なくエクササイズに取り組むことができ、運動の効果を最大限に引き出し、持続的な改善へとつなげることが可能になります。 - 自己回復力の向上

整体で体のバランスが整い、血流が改善されると、体本来の自己回復力が高まります。この状態での運動は、筋肉や組織の修復を促進し、より効率的に体の機能を回復させることにつながります。 - 正しいフォームでの運動習得

脊柱管狭窄症の症状がある場合、体の歪みや痛みのために、運動のフォームが崩れがちです。整体で体の軸を整えてもらうことで、正しい姿勢やフォームで運動に取り組むことができるようになります。これにより、運動の効果が高まるだけでなく、不適切なフォームによる新たな負担や怪我のリスクを減らすことができます。 - 精神的な安心感とモチベーションの維持

専門家による整体で体の状態が改善されると、不安が軽減され、運動へのモチベーションが高まります。また、運動を通じてご自身の体が変わっていく実感を得ることで、前向きな気持ちで治療に取り組むことができるようになります。

このように、運動と整体を組み合わせることは、単に症状を和らげるだけでなく、脊柱管狭窄症の根本的な改善と、その後の健康的な生活を送るための土台を築く上で、非常に有効なアプローチとなります。

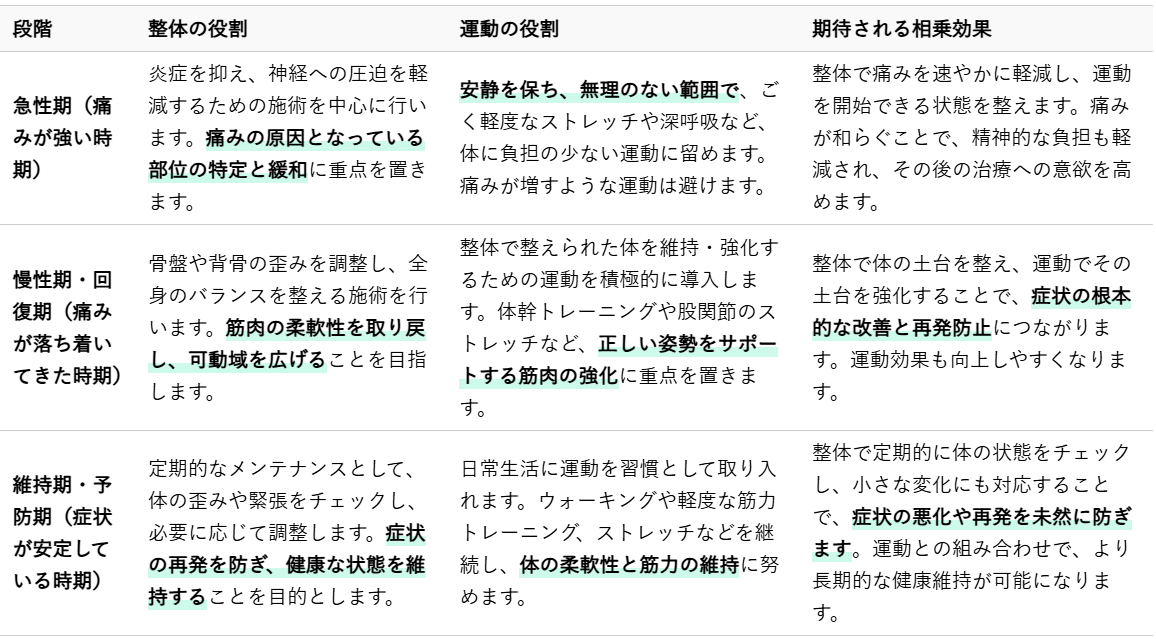

4.2 効果的な組み合わせ方の具体例

運動と整体を効果的に組み合わせるためには、ご自身の症状の段階や体の状態に合わせて、適切なタイミングと内容で実施することが重要です。専門家と相談しながら、最適なプランを立てて進めることをおすすめします。

4.2.1 症状の段階に応じたアプローチ

脊柱管狭窄症の症状は、その重症度や経過によって大きく異なります。そのため、症状の段階に応じた運動と整体の組み合わせ方が効果的です。

4.2.2 運動と整体の連携例

具体的な運動と整体の連携方法としては、以下のような例が挙げられます。

- 施術後のストレッチ効果の最大化

整体で硬くなったお尻や太ももの筋肉、股関節周りの組織を緩めてもらった直後に、ご自身でストレッチを行うことで、より深い部分まで筋肉を伸ばし、柔軟性を効率的に高めることができます。整体で得られた可動域の改善を、運動で定着させるイメージです。 - 体幹トレーニングの質の向上

整体で骨盤の傾きや背骨のS字カーブなど、姿勢の歪みを調整してもらった後に体幹トレーニングを行うと、より正しい姿勢で筋肉にアプローチできるため、トレーニング効果が向上します。歪んだ状態でトレーニングを行うと、特定の筋肉に偏った負荷がかかり、かえって症状を悪化させる可能性もあるため、整体で整えてから運動することは非常に重要です。 - 血行促進と回復力の向上

整体による施術で、神経への圧迫が軽減され、周囲の筋肉が緩むことで、血流が改善されます。この状態でウォーキングなどの有酸素運動を行うと、全身の血行がさらに促進され、酸素や栄養が体全体に行き渡りやすくなります。これにより、組織の修復や回復が促され、症状の改善を早めることにつながります。 - 日常動作の改善への応用

整体で体のバランスが整い、痛みが軽減されると、これまで難しかった「座る」「立つ」「歩く」といった日常動作が楽になります。この改善された状態で、整体で教わった正しい体の使い方を意識しながら運動を継続することで、日常生活の中での負担を減らし、再発防止に役立てることができます。

これらの組み合わせ方はあくまで一例であり、ご自身の体の状態やライフスタイルに合わせて調整が必要です。整体の専門家と密に連携し、ご自身の体の状態を正確に伝え、運動の進め方についてもアドバイスを受けることが、最も効果的な結果を生み出す鍵となります。

運動と整体を上手に組み合わせることで、脊柱管狭窄症の症状を和らげるだけでなく、根本的な原因にアプローチし、再発しにくい健康な体を手に入れることができるでしょう。ご自身の体を大切にしながら、積極的にこの相乗効果を活用してみてください。

5. 日常生活で意識したい脊柱管狭窄症の予防と再発防止策

脊柱管狭窄症の症状が和らぎ、体が楽になったとしても、そこで油断してはいけません。再発を防ぎ、症状が悪化しないようにするためには、日々の生活習慣を見直し、意識的に改善していくことが非常に大切です。ここでは、日常生活で実践できる予防と再発防止のための具体的な方法をご紹介します。

5.1 正しい姿勢の意識と維持

脊柱管狭窄症の予防と再発防止において、最も基本的ながら重要なのが、常に正しい姿勢を意識し、維持することです。脊柱への負担を最小限に抑えることで、症状の悪化を防ぎ、快適な生活を送ることに繋がります。

5.1.1 座るときの姿勢

デスクワークや食事、休憩など、私たちは日常生活で座る時間が非常に多いものです。座り方一つで脊柱にかかる負担は大きく変わるため、以下の点に注意して座るように心がけましょう。

- 椅子には深く腰掛ける:浅く腰掛けると骨盤が後ろに倒れやすく、背中が丸まって脊柱に負担がかかります。椅子の奥まで深く腰掛け、背もたれを有効活用しましょう。

- 骨盤を立てる:お尻の坐骨でしっかり椅子を支えるようなイメージで、骨盤を真っ直ぐ立てます。これにより、背骨の自然なS字カーブを保ちやすくなります。

- 足裏全体を床につける:足が浮いた状態だと、太ももの裏や腰に余計な負担がかかります。足裏全体が床につくように椅子の高さを調整するか、足台を活用しましょう。

- 目線を意識する:パソコン作業の際は、画面が目線の高さに来るように調整し、首が前に突き出たり、下を向きすぎたりしないように注意します。

- 定期的に体勢を変える:どんなに正しい姿勢でも、長時間同じ体勢を続けると血行が悪くなり、筋肉が硬直します。30分から1時間に一度は立ち上がったり、軽いストレッチをしたりして、体勢を変えるようにしてください。

5.1.2 立つときの姿勢

立っているときの姿勢も、脊柱への負担に大きく影響します。特に、家事や立ち仕事などで長時間立っていることが多い方は、以下のポイントを意識してください。

- 背筋を伸ばし、お腹を軽く引き締める:猫背にならないように背筋を伸ばし、お腹に軽く力を入れて体幹を安定させます。これにより、腰への負担が軽減されます。

- 重心を均等に保つ:片足に重心をかけたり、左右どちらかに傾いたりせず、両足に均等に体重がかかるように意識します。足裏全体で地面を踏みしめる感覚を持ちましょう。

- 顎を軽く引く:顎を突き出すと首や肩に負担がかかります。軽く顎を引き、頭頂から糸で引っ張られているようなイメージで、真っ直ぐ立つことを意識してください。

- 長時間立ち続ける際は工夫を:長時間の立ち仕事では、片足ずつ交互に台に乗せる、軽く足踏みをするなど、定期的に体勢を変えることで、腰への負担を和らげることができます。

5.1.3 寝るときの姿勢

睡眠時間は一日の約3分の1を占める大切な時間です。寝ている間の姿勢も脊柱に大きな影響を与えるため、体への負担が少ない寝方を心がけましょう。

理想的な寝姿勢は、立っているときの背骨のS字カーブを保てる状態です。

- 仰向けで寝る場合:膝の下にクッションや丸めたタオルなどを入れると、腰の反りが軽減され、脊柱への負担が和らぎます。腕は体の横に自然に置くようにしてください。

- 横向きで寝る場合:膝を軽く曲げ、股関節と膝が直角になるくらいの姿勢で寝ると安定します。抱き枕などを利用して、膝の間に挟むと骨盤の歪みを防ぎ、より快適に眠れることがあります。

- 枕の選び方:枕は、仰向けで寝たときに首の自然なカーブを保ち、横向きで寝たときに頭と体の中心線が一直線になる高さが理想的です。高すぎたり低すぎたりする枕は、首や肩に負担をかける原因になります。

- マットレスの選び方:柔らかすぎるマットレスは体が沈み込みすぎてしまい、硬すぎるマットレスは体の一部に圧力が集中してしまいます。適度な硬さで、体の重みを分散し、脊柱の自然なカーブを支えてくれるマットレスを選びましょう。

5.2 負担の少ない生活習慣の工夫

日々の何気ない動作や習慣が、脊柱管狭窄症の症状に影響を与えることがあります。脊柱への負担を減らすための具体的な工夫を取り入れ、再発防止に努めましょう。

5.2.1 物を持ち上げる際の注意点

重い物を持ち上げる動作は、腰に大きな負担をかけ、脊柱管狭窄症の症状を悪化させるリスクがあります。以下の点に注意して、安全に物を持ち上げましょう。

- 膝と股関節を使う:腰から曲げるのではなく、膝と股関節を曲げてしゃがみ、物の近くに体を寄せます。スクワットをするようなイメージで、腰を落としてから持ち上げるようにしてください。

- 物と体を近づける:物を持つ際は、できるだけ体幹に近づけて持ちます。体から離れた位置で持つと、テコの原理で腰への負担が格段に増します。

- 腹筋に力を入れる:持ち上げる瞬間に軽くお腹をへこませるように腹筋に力を入れると、体幹が安定し、腰への負担を軽減できます。

- ひねり動作を避ける:物を持ち上げたまま体をひねる動作は、腰に非常に大きな負担をかけます。体の向きを変える際は、足全体を使って方向転換するようにしましょう。

- 無理はしない:重すぎる物や、持ちにくい形状の物は、無理して一人で持ち上げようとせず、誰かに手伝ってもらうか、台車などの補助具を活用しましょう。

5.2.2 長時間の同一姿勢を避ける工夫

座りっぱなしや立ちっぱなしなど、長時間同じ姿勢を続けることは、脊柱管狭窄症の症状を悪化させる大きな要因となります。定期的な休憩と体勢の変更を意識しましょう。

- こまめな休憩:デスクワークや立ち仕事の場合、30分から1時間に一度は作業を中断し、立ち上がったり、軽く歩いたり、簡単なストレッチを行ったりしましょう。

- 姿勢を変える:座っているときも、時々深く座り直したり、少し浅く座ってみたり、骨盤の傾きを変えてみたりと、細かく体勢を変えることで、特定の部位に負担が集中するのを防げます。

- 休憩時間の活用:昼休みなどの休憩時間には、積極的に体を動かす時間を作りましょう。少し散歩をしたり、背伸びをしたりするだけでも、血行促進に繋がり、筋肉の硬直を和らげます。

- 環境の工夫:スタンディングデスクの導入を検討したり、座って作業する際も、適切な高さの椅子や机を使用したりと、作業環境を整えることも大切です。

5.2.3 適切な体重管理の重要性

体重が増加すると、脊柱全体にかかる負担が大きくなり、特に腰部への負荷が増大します。適切な体重を維持することは、脊柱管狭窄症の予防と再発防止において非常に重要です。

- 脊柱への負担軽減:体重が重いほど、歩行時や立ち上がる動作、物を持ち上げる動作など、あらゆる場面で脊柱にかかる負担が増します。体重を適正に保つことで、この負担を減らし、症状の悪化を防ぎます。

- バランスの取れた食生活:過剰なカロリー摂取を避け、野菜、タンパク質、炭水化物をバランス良く摂ることを心がけましょう。特に、食物繊維を多く含む食品は満腹感を与え、便秘の解消にも役立ちます。

- 適度な運動との組み合わせ:食事制限だけでなく、運動療法と組み合わせることで、より効果的に体重を管理できます。無理のない範囲で継続できる運動を見つけ、生活に取り入れましょう。

- 目標設定と継続:急激な減量は体に負担をかけることがあります。長期的な視点で、現実的な目標を設定し、焦らず継続することが成功の鍵となります。

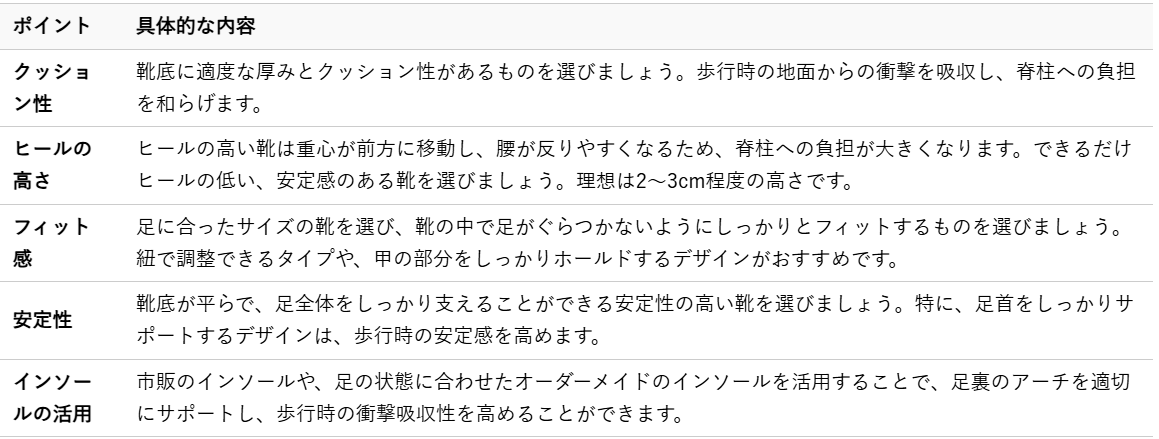

5.2.4 履物選びのポイント

足元を支える履物も、脊柱への影響が意外と大きいものです。クッション性があり、足にフィットする履物を選ぶことで、歩行時の衝撃を和らげ、脊柱への負担を軽減できます。

底が薄すぎる靴や、硬すぎる靴、足に合わないサンダルなどは、脊柱への負担を増やす可能性があるため、避けるようにしてください。

5.2.5 体を冷やさない工夫

体が冷えると、血行が悪くなり、筋肉が硬直しやすくなります。特に腰周りの筋肉が硬くなると、脊柱管狭窄症の症状が悪化する可能性があります。体を温め、血行を促進することを意識しましょう。

- 防寒対策:冬場はもちろん、夏場の冷房対策も重要です。腹巻やカイロを活用して腰周りを温めたり、カーディガンやひざ掛けなどで体を冷やさないように工夫しましょう。

- 入浴:シャワーだけで済ませず、湯船にゆっくり浸かることで、全身の血行が促進され、筋肉の緊張が和らぎます。38~40℃程度のぬるめのお湯に10~15分程度浸かるのがおすすめです。

- 温かい飲み物や食事:体を内側から温めることも大切です。冷たい飲み物や食べ物ばかりではなく、温かいお茶やスープなどを積極的に摂りましょう。

- 軽い運動:血行促進には、適度な運動も効果的です。ご紹介したストレッチやウォーキングなど、無理のない範囲で体を動かす習慣をつけましょう。

- 服装の工夫:締め付けのきつい服装は血行を妨げることがあります。ゆったりとした、体を締め付けない服装を選ぶようにしてください。

これらの日常生活での工夫を地道に続けることが、脊柱管狭窄症の予防と再発防止に繋がり、より快適な毎日を送るための大切な一歩となります。運動と整体で得た改善効果を、日々の意識でさらに高めていきましょう。

6. まとめ

脊柱管狭窄症のつらい症状は、正しい知識と適切な対策で必ず改善へ導くことができます。ご紹介した運動療法と整体を組み合わせることで、体の歪みを整え、筋肉のバランスを改善し、神経への圧迫を根本から軽減することが期待できます。日々の生活習慣の見直しも加え、多角的にアプローチすることが、痛みのない快適な毎日を取り戻す鍵となります。諦めずに継続することで、きっと明るい未来が開けるでしょう。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。