諦めないで!脊柱管狭窄症によるふくらはぎ痛みは整体で解決できる

脊柱管狭窄症によるふくらはぎの痛みに悩んでいませんか?歩くたびに感じるしびれや痛みは、あなたの生活を制限していませんか。しかし、諦める必要はありません。この記事では、脊柱管狭窄症が引き起こすふくらはぎ痛みの根本原因を深く掘り下げ、整体が体の歪みを整え、神経と血流にアプローチすることで、痛みの根本的な改善へと導くことをお伝えします。整体による持続的な効果と、ご自宅でできる対策を知ることで、希望ある未来への一歩を踏み出せるでしょう。

1. 脊柱管狭窄症によるふくらはぎの痛み 根本原因に迫る

脊柱管狭窄症は、腰から足にかけての様々な不調を引き起こす病態ですが、特にふくらはぎの痛みやしびれに悩まされている方は少なくありません。なぜ脊柱管の狭窄が、直接的な場所ではないふくらはぎにまで影響を及ぼすのでしょうか。この章では、その根本的なメカニズムを深く掘り下げていきます。ご自身の症状がどこから来ているのかを理解することは、適切な対策を講じるための第一歩となります。

1.1 脊柱管狭窄症とは何か、その基本的な理解

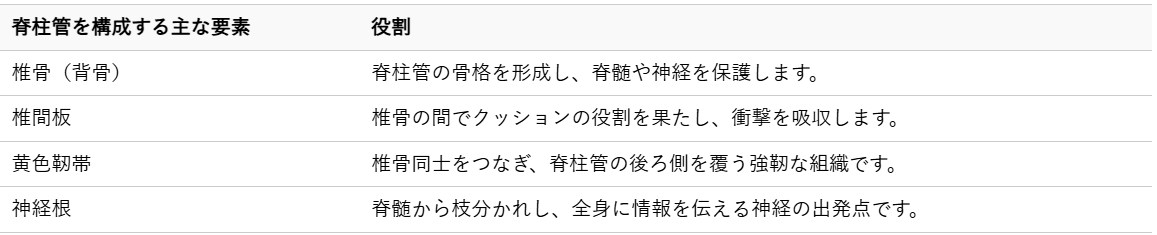

私たちの背骨の中央には、脊柱管と呼ばれるトンネルのような空間が通っています。この脊柱管の中には、脳から続く重要な神経の束である脊髄や、そこから枝分かれする神経根が収められており、全身への神経伝達を担っています。脊柱管狭窄症とは、この脊柱管が何らかの原因によって狭くなり、内部を通る神経が圧迫されることで、様々な症状を引き起こす状態を指します。

脊柱管が狭くなる主な原因は、加齢による背骨の変性です。具体的には、椎間板の弾力性が失われて膨らんだり、背骨の一部である椎体や椎弓から骨棘と呼ばれる骨の突起ができたり、あるいは脊柱管の後ろ側にある黄色靭帯が厚く硬くなったりすることが挙げられます。これらの変化が複合的に起こることで、神経が通るスペースが物理的に狭くなってしまうのです。

これらの要素の変性が進行すると、神経が物理的に圧迫され、その神経が支配する領域に痛みやしびれ、筋力低下などの症状が現れるようになります。特に腰部の脊柱管狭窄症では、足へと向かう神経が影響を受けやすいため、ふくらはぎに症状が出ることが多いのです。

1.2 なぜふくらはぎに痛みが現れるのか:二つの主要なメカニズム

脊柱管狭窄症によってふくらはぎに痛みが生じるメカニズムは、主に「神経圧迫によるもの」と「血行不良によるもの」の二つに大別できます。これらは単独で起こることもありますが、多くの場合、互いに影響し合いながら症状を悪化させます。

1.2.1 神経圧迫による痛みと感覚異常

脊柱管狭窄症で最も直接的な原因となるのが、脊柱管内で神経根が圧迫されることです。腰部の脊柱管から出る神経は、お尻を通り、太ももの裏側からふくらはぎ、足先へと伸びています。この神経が圧迫されると、その神経の走行に沿って痛みやしびれ、感覚異常が引き起こされます。これを「放散痛」と呼びます。

具体的には、腰の神経が圧迫されると、その信号がふくらはぎにまで伝わり、まるでふくらはぎ自体に問題があるかのように感じられるのです。この痛みは、焼けるような痛み、電気が走るような痛み、締め付けられるような痛みとして表現されることが多く、時には冷感や脱力感を伴うこともあります。座っている時や前かがみの姿勢では症状が和らぎ、背中を反らすような姿勢や立っている時間が長くなると悪化する傾向があるのも、神経圧迫の特徴です。

1.2.2 血行不良による間欠性跛行とその影響

もう一つの重要なメカニズムは、神経への血行不良です。脊柱管が狭くなると、神経だけでなく、神経に栄養を供給する血管も圧迫されやすくなります。特に歩行時など、足の筋肉が活動して多くの血液を必要とする状況では、神経への血流がさらに不足しやすくなります。

この血行不良が引き起こす特徴的な症状が「間欠性跛行」です。間欠性跛行とは、一定の距離を歩くとふくらはぎや太ももに痛みやしびれが生じて歩きにくくなり、少し前かがみになって休むと症状が和らぎ、再び歩けるようになるという現象です。これは、歩行によって神経への血流がさらに不足し、神経が酸欠状態になることで痛みが発生するためです。休むことで血流が回復し、症状が一時的に改善するのです。

この血行不良は、ふくらはぎの筋肉自体にも影響を及ぼし、筋肉の疲労感を増大させたり、こわばりや重だるさを引き起こしたりすることがあります。神経圧迫と血行不良、これら二つのメカニズムが複合的に作用することで、脊柱管狭窄症によるふくらはぎの痛みは、より複雑で頑固なものとなるのです。

1.3 脊柱管狭窄症が引き起こすふくらはぎの痛みの特徴

脊柱管狭窄症によるふくらはぎの痛みは、その原因が腰にあるため、特徴的なパターンを示すことが多くあります。これらの特徴を理解することは、ご自身の症状が脊柱管狭窄症によるものなのかを見極める上で非常に重要です。

- 歩行時に悪化し、休息で改善する:間欠性跛行の典型的な症状で、一定距離を歩くと痛みやしびれが出現し、前かがみで休むと楽になります。

- 姿勢によって症状が変化する:背中を反らすと脊柱管がさらに狭くなり症状が悪化しやすく、前かがみになると脊柱管が広がり症状が緩和される傾向があります。

- 痛みとともにしびれや感覚異常を伴う:ふくらはぎだけでなく、お尻や太もも、足の甲や裏にかけて、ピリピリ、ジンジンといったしびれや、触った感覚が鈍くなるなどの異常を感じることがあります。

- 両足、または片足に症状が出現する:狭窄の部位や程度によって、片方のふくらはぎのみに症状が出たり、両方のふくらはぎに症状が出たりします。

- 冷感や筋力低下を伴うことがある:神経の機能が低下することで、足が冷たく感じたり、足首を動かす力や足指を上げる力が弱くなったりすることがあります。

これらの症状は、日常生活に大きな支障をきたし、行動範囲を狭めてしまう原因となります。ふくらはぎの痛みは単なる筋肉疲労と見過ごされがちですが、上記のような特徴がみられる場合は、脊柱管狭窄症が根本原因である可能性を考慮し、適切なケアを検討することが大切です。

2. 脊柱管狭窄症とふくらはぎ痛みの意外な関係性

多くの方が、脊柱管狭窄症は腰の病気であり、腰痛が主な症状だと考えていらっしゃるかもしれません。しかし、実際には脊柱管狭窄症が原因で、腰ではなく足、特にふくらはぎに強い痛みやしびれが現れるケースは少なくありません。この章では、なぜ腰の病気である脊柱管狭窄症が、ふくらはぎの痛みに繋がるのか、その意外な関係性と根本的なメカニズムについて詳しく解説いたします。

脊柱管狭窄症によるふくらはぎの痛みは、単なる筋肉痛とは異なり、神経と血流という二つの重要な要素が複雑に絡み合って生じることが特徴です。これらの要素がどのように影響し合い、ふくらはぎの不快な症状を引き起こすのかを理解することで、より効果的な対策を見つける手助けとなるでしょう。

2.1 神経と血流の視点から考えるふくらはぎの痛み

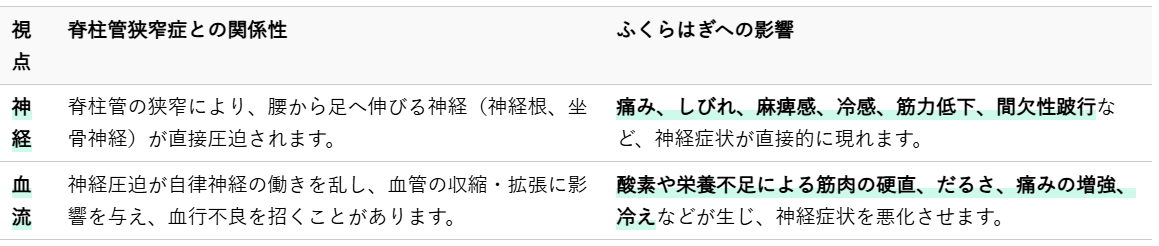

脊柱管狭窄症によってふくらはぎに痛みが生じる主な原因は、脊柱管内で圧迫される神経と、それに伴う血流の変化にあります。この二つの要素は密接に関連し、互いに影響し合うことで症状を複雑化させているのです。

2.1.1 神経の圧迫が引き起こすふくらはぎの痛みとしびれ

脊柱管狭窄症は、背骨の中を通る神経の通り道である脊柱管が狭くなることで、その中を通る脊髄や神経根が圧迫される状態を指します。この圧迫が、腰から足へと伸びる神経(特に坐骨神経)に沿って、ふくらはぎに痛みやしびれ、麻痺感といった症状を引き起こします。この痛みは、一般的に「坐骨神経痛」と呼ばれる症状と非常に似ています。

特に特徴的な症状の一つに「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」があります。これは、しばらく歩き続けるとふくらはぎや太ももに痛みやしびれが生じて歩けなくなり、少し休憩すると症状が和らいで再び歩けるようになる、という状態を繰り返すものです。脊柱管が狭くなると、歩行時に神経への血流が一時的に不足し、酸素や栄養が十分に届かなくなることで、神経が悲鳴を上げて痛みやしびれとして現れると考えられています。

神経が圧迫されることで、ふくらはぎの筋肉を動かす信号がうまく伝わらなくなり、筋力低下や足のつっぱり感を感じることもあります。また、感覚神経が障害されることで、足の裏に砂利が挟まっているような違和感や、冷たい感覚、あるいは熱い感覚を覚える方もいらっしゃいます。

2.1.2 血流障害がふくらはぎの痛みを悪化させるメカニズム

神経の圧迫は、単に痛みやしびれを引き起こすだけでなく、ふくらはぎ周辺の血流にも悪影響を及ぼすことがあります。脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されると、その神経が支配する血管の収縮・拡張をコントロールする自律神経の働きが乱れることがあります。これにより、血管が過度に収縮しやすくなり、ふくらはぎへの血流が滞りがちになるのです。

ふくらはぎは「第二の心臓」とも呼ばれ、足の血液を心臓へ送り返すポンプのような重要な役割を担っています。このふくらはぎへの血流が悪化すると、筋肉に必要な酸素や栄養素が十分に供給されなくなり、疲労物質が蓄積しやすくなります。その結果、筋肉の硬直やだるさが増し、すでに神経圧迫によって生じている痛みがさらに悪化することになります。

血流不足は、筋肉の細胞レベルでの炎症反応を引き起こし、痛みの感受性を高める可能性もあります。また、冷えを感じやすくなることも血流障害のサインの一つです。神経の圧迫と血流の悪化は、このように相互に作用し合い、ふくらはぎの痛みを慢性化させ、改善を難しくする要因となるのです。

2.2 脊柱管狭窄症を悪化させる姿勢と生活習慣

脊柱管狭窄症によるふくらはぎの痛みは、単に加齢による変化だけでなく、日々の姿勢や生活習慣が大きく影響し、症状を悪化させているケースが少なくありません。知らず知らずのうちに行っている習慣が、脊柱管への負担を増やし、神経や血流の状態をさらに悪くしている可能性があるのです。

2.2.1 脊柱管への負担を増やす悪い姿勢

私たちの日常的な姿勢は、脊柱管の状態に直接的な影響を与えます。特に、以下のような姿勢は脊柱管を狭め、神経への圧迫を強める原因となり、ふくらはぎの痛みを悪化させる可能性があります。

- 猫背:背中が丸まり、頭が前に突き出る姿勢は、首から腰にかけての脊柱全体に不均等な圧力をかけます。これにより、脊柱管が前方に曲がり、内部の神経が圧迫されやすくなります。

- 反り腰:腰が過度に反りすぎている姿勢は、腰椎の前弯が強くなり、脊柱管の後ろ側が狭くなる原因となります。特に長時間の立ち仕事や、ヒールの高い靴を履く方に多く見られます。

- 長時間の同じ姿勢:デスクワークでの座りっぱなしや、立ちっぱなしの作業は、特定の脊椎部位に持続的な負担をかけます。これにより、脊柱管周囲の筋肉が硬直し、血行不良を招きやすくなります。

- 足を組む、片足重心:このような左右非対称な姿勢は、骨盤の歪みを引き起こし、結果的に脊椎全体のバランスを崩します。脊椎の歪みは、脊柱管の形状を変化させ、神経圧迫を強める要因となります。

これらの姿勢は、脊柱管の物理的な狭窄を助長するだけでなく、脊柱を支える筋肉にも過度な緊張を強いるため、血流が悪化し、ふくらはぎの痛みやしびれをさらに悪化させる悪循環を生み出すことがあります。

2.2.2 ふくらはぎの痛みを助長する生活習慣

日々の生活習慣も、脊柱管狭窄症によるふくらはぎの痛みに深く関わっています。以下のような習慣は、症状を悪化させる要因となるため注意が必要です。

- 運動不足と筋力低下:体幹や股関節周りの筋肉が衰えると、脊柱を安定させる力が弱まり、脊柱管への負担が増大します。特に、ふくらはぎの筋肉が衰えると、血流を心臓に戻すポンプ機能が低下し、むくみやだるさ、痛みを引き起こしやすくなります。

- 肥満:体重が増加すると、脊柱全体にかかる負担が大きくなります。特に腹部の脂肪は、腰椎を前方に引っ張り、反り腰を助長することで脊柱管を狭める原因となります。

- 冷え:体が冷えると血管が収縮し、血行が悪くなります。ふくらはぎの血流が悪化すると、筋肉への酸素や栄養供給が滞り、痛みやしびれが悪化しやすくなります。特に冬場やエアコンの効いた場所での冷えには注意が必要です。

- 過度なストレス:ストレスは自律神経のバランスを乱し、交感神経を優位にさせます。これにより、全身の筋肉が緊張しやすくなり、血管が収縮して血行不良を招くことがあります。慢性的なストレスは、痛みの感じ方を増幅させることも知られています。

- 不適切な動作:重いものを持ち上げる際の姿勢や、急なひねり動作など、腰に負担をかける動作を繰り返すことも、脊柱管狭窄症の症状を悪化させる要因となります。

これらの姿勢や生活習慣を見直すことは、脊柱管狭窄症によるふくらはぎの痛みを緩和し、症状の進行を防ぐ上で非常に重要です。自身の習慣がどのように脊柱管やふくらはぎに影響しているのかを理解し、意識的に改善していくことが、根本的な解決への第一歩となります。

3. 整体による脊柱管狭窄症のふくらはぎ痛みへの根本アプローチ

脊柱管狭窄症によるふくらはぎの痛みは、単にふくらはぎだけを揉みほぐしても、根本的な解決にはつながりにくいものです。なぜなら、その痛みの多くは、脊柱管の狭窄によって神経が圧迫され、それがふくらはぎへと伝わっているか、あるいは神経圧迫による姿勢の変化や歩行困難が原因で、ふくらはぎの筋肉に過度な負担がかかっているためだからです。

整体では、体の土台である骨盤や背骨の歪みを丁寧に調整し、神経の圧迫を軽減することを目指します。さらに、神経症状によって硬くなってしまったふくらはぎを含む全身の筋肉の緊張を緩和し、血行を促進することで、痛みの悪循環を断ち切り、自然治癒力を高めることを重視しています。ここでは、整体がどのように脊柱管狭窄症のふくらはぎ痛みに対して、根本的なアプローチを行うのかを詳しくご紹介いたします。

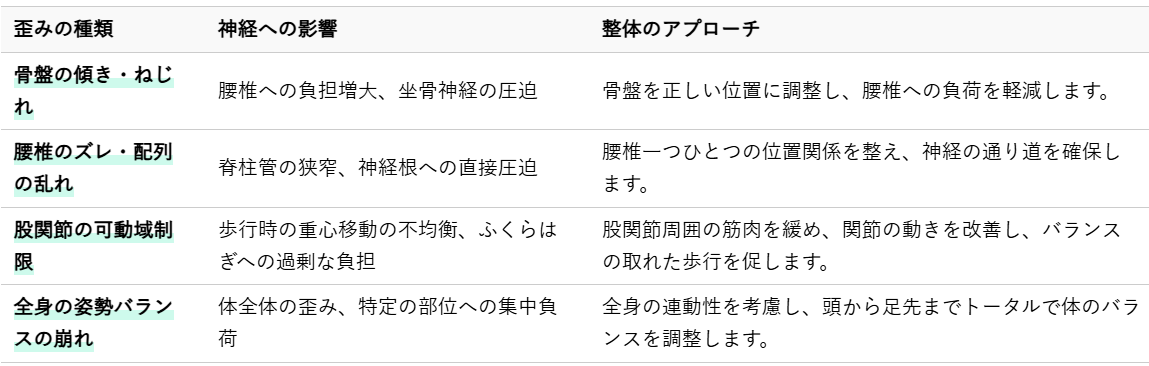

3.1 体の歪みを整え神経の通り道を確保する整体

脊柱管狭窄症の症状の根源には、多くの場合、背骨(脊柱)や骨盤の歪みが深く関わっています。これらの歪みは、脊柱管のスペースを狭め、神経への圧迫を引き起こす直接的な原因となることがあります。また、歪んだ体は重心のバランスを崩し、不自然な姿勢や歩行へとつながり、結果としてふくらはぎへの負担を増大させてしまうのです。

整体では、まずお客様の姿勢や体の動きを詳細に観察し、どこに歪みが生じているのか、どの神経経路に影響を与えているのかを丁寧に確認します。そして、手技によって骨盤の傾きやねじれ、腰椎のズレ、胸椎や頚椎の配列の乱れなどを一つひとつ調整していきます。これにより、脊柱管の空間を広げ、圧迫されている神経への負担を軽減することを目指します。

特に、ふくらはぎの痛みやしびれに関わる坐骨神経や大腿神経といった下肢への神経の通り道をスムーズにすることは、症状の緩和に不可欠です。体の歪みを整えることで、神経が本来持つ働きを取り戻し、ふくらはぎへの正常な信号伝達を促します。これは、痛みの根本原因に直接働きかける、非常に重要なアプローチと言えるでしょう。

このように、整体では体の土台から丁寧に調整することで、神経の圧迫を根本的に軽減し、ふくらはぎの痛みやしびれの改善を目指します。神経の通り道が確保されることで、本来の体の機能が回復し、痛みに悩まされない快適な日常生活へとつながっていくのです。

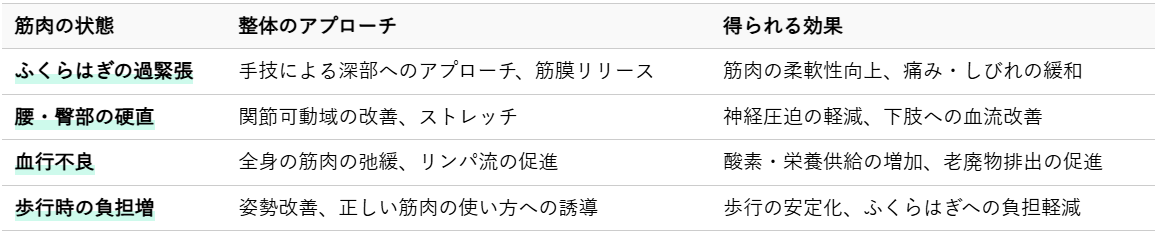

3.2 筋肉の緊張を緩和し血行を促進する整体施術

脊柱管狭窄症によるふくらはぎの痛みは、神経圧迫だけでなく、それに伴う筋肉の過緊張や血行不良も大きな要因となります。痛みやしびれを避けるために無意識のうちに不自然な姿勢を取ったり、歩行時にふくらはぎの筋肉を過剰に使ってしまったりすることで、筋肉は硬くなり、血流が悪化する悪循環に陥ることが少なくありません。

整体では、この筋肉の緊張を丁寧に緩和し、血行を促進することも重要な施術目的としています。硬くなったふくらはぎの筋肉はもちろんのこと、腰やお尻、太ももなど、ふくらはぎと関連の深い全身の筋肉に対して、手技によるアプローチを行います。

具体的には、深部の筋肉まで届くような丁寧な圧迫やストレッチ、関節の動きを滑らかにするモビリゼーションなどを組み合わせ、筋肉の柔軟性を取り戻していきます。筋肉が緩むことで、圧迫されていた血管が解放され、血液やリンパ液の流れが改善されます。これにより、酸素や栄養素がふくらはぎの筋肉に十分に供給され、疲労物質や老廃物が効率良く排出されるようになります。

血行が促進されることで、ふくらはぎの筋肉は本来の柔らかさを取り戻し、痛みやしびれが和らぐだけでなく、間欠性跛行の症状改善にもつながることが期待できます。また、筋肉の緊張が緩和されることで、体の歪みが再発しにくい状態を作り出すことにも貢献します。整体による施術は、神経と筋肉の両面からアプローチすることで、ふくらはぎの痛みの根本的な改善を目指すのです。

3.2.1 整体で得られる持続的な改善効果

整体による脊柱管狭窄症のふくらはぎ痛みへのアプローチは、一時的な痛みの緩和に留まりません。体の歪みを整え、神経の圧迫を軽減し、筋肉の緊張と血行不良を改善することで、体本来の回復力を高め、症状の持続的な改善を目指します。

施術を継続することで、お客様の体は正しい姿勢を維持しやすくなり、不自然な負担がかかりにくくなります。これにより、神経への再圧迫を防ぎ、ふくらはぎの痛みやしびれの再発を予防する効果が期待できます。また、血行が良好に保たれることで、筋肉の疲労回復が早まり、日常生活における活動量も向上するでしょう。

整体は、お客様自身の自己治癒力を最大限に引き出すことを重視しています。施術を通じて、体のバランスが整い、神経伝達がスムーズになることで、体は自ら健康な状態を維持しようとします。さらに、正しい体の使い方や姿勢に関するアドバイスも提供することで、お客様自身が日々の生活の中で体をケアできるようサポートいたします。これにより、脊柱管狭窄症によるふくらはぎの痛みから解放され、活動的な毎日を長く維持できるような、根本的かつ持続的な改善効果へとつながっていくのです。

4. 整体と合わせて行いたい脊柱管狭窄症のふくらはぎ痛み対策

脊柱管狭窄症によるふくらはぎの痛みを根本から改善するためには、整体での施術はもちろんのこと、ご自身の生活習慣を見直し、日々のセルフケアを継続することが非常に重要です。整体で体のバランスが整った状態を維持し、痛みの再発を防ぐために、ご自宅でできる簡単な対策と生活習慣の改善ポイントをご紹介いたします。

4.1 自宅でできる簡単な運動とストレッチ

神経の圧迫や血行不良が原因で起こるふくらはぎの痛みに対しては、筋肉の柔軟性を高め、血流を促進するストレッチや、体幹を安定させる軽度な運動が効果的です。痛みを感じない範囲で、無理なく継続することが大切です。

4.1.1 股関節周りの柔軟性を高めるストレッチ

股関節は骨盤と大腿骨をつなぐ重要な関節であり、その動きの制限は腰椎への負担を増やし、脊柱管狭窄症の症状を悪化させる可能性があります。股関節周りの筋肉を柔らかく保つことで、腰への負担を軽減し、神経の通り道を確保しやすくなります。

- 股関節回し

仰向けに寝て、片方の膝を立てます。その膝をゆっくりと外側に倒し、股関節を大きく円を描くように回します。内側にも同様に回し、左右交互に行いましょう。 - お尻の筋肉ストレッチ

椅子に座り、片方の足をもう片方の膝の上に組みます。組んだ足の膝を軽く押し下げながら、背筋を伸ばしてゆっくりと前傾します。お尻の筋肉が伸びているのを感じましょう。

これらのストレッチは、呼吸を止めずにゆっくりと行い、痛みを感じたらすぐに中止してください。毎日少しずつでも続けることで、股関節の可動域が広がり、腰への負担が軽減されることを実感できるでしょう。

4.1.2 ふくらはぎとハムストリングスの緊張を和らげるストレッチ

ふくらはぎの痛みは、直接的な筋肉の緊張だけでなく、太ももの裏側にあるハムストリングスの硬さも関係していることがあります。これらの筋肉が硬くなると、骨盤の傾きに影響を与え、脊柱への負担を増大させることがあります。また、ふくらはぎ自体の血行不良も痛みの原因となります。

- 壁を使ったふくらはぎストレッチ

壁に手をつき、片足を後ろに引きます。後ろ足のかかとを床につけたまま、膝を伸ばし、ふくらはぎの伸びを感じます。前足の膝を曲げると、より深い部分の筋肉が伸びます。 - タオルを使ったハムストリングスストレッチ

仰向けに寝て、片方の足の裏にタオルをかけます。タオルを両手で持ち、膝を伸ばしたまま足をゆっくりと天井に向かって持ち上げます。太ももの裏側が伸びているのを感じましょう。

これらのストレッチも、無理な反動をつけず、じんわりと伸ばすことを意識してください。特にふくらはぎは血流が滞りやすい部分ですので、ストレッチによって血行促進効果も期待できます。

4.1.3 体幹を安定させる軽度なエクササイズ

脊柱管狭窄症の症状を和らげるためには、体幹、つまりお腹周りの筋肉を強化し、脊柱を安定させることが重要です。体幹がしっかりしていると、日常生活での動作において脊柱への負担を軽減し、神経の圧迫を防ぐ助けとなります。激しい運動ではなく、インナーマッスルを意識した軽度なエクササイズから始めましょう。

- ドローイン

仰向けに寝て膝を立て、お腹をへこませながら息をゆっくりと吐き切ります。お腹がぺたんこになるまでへこませた状態を数秒キープし、ゆっくりと息を吸いながらお腹を戻します。この時、腰が反らないように注意してください。 - プランクの簡易版

四つん這いになり、肘と膝を床につけます。お腹を軽くへこませ、頭から膝までが一直線になるように意識して数秒キープします。慣れてきたら、少しずつキープ時間を長くしてみましょう。

これらのエクササイズは、正しいフォームで行うことが最も大切です。無理に力を入れすぎず、お腹の奥の筋肉が使われていることを意識してください。継続することで、体の軸が安定し、ふくらはぎの痛みだけでなく、腰全体の安定感も増すことを実感できるでしょう。

4.2 痛みを悪化させない生活習慣の改善ポイント

整体での施術効果を最大限に引き出し、ふくらはぎの痛みの再発を防ぐためには、日々の生活習慣を見直すことが不可欠です。無意識に行っている動作や姿勢が、脊柱管狭窄症の症状を悪化させている可能性もあります。ここでは、痛みを悪化させないための具体的な改善ポイントをご紹介します。

4.2.1 正しい姿勢を意識する

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用など、現代の生活では姿勢が悪くなりがちです。特に脊柱管狭窄症の方にとって、猫背や反り腰は脊柱管を狭め、神経への圧迫を強める原因となります。日頃から正しい姿勢を意識することが、症状の緩和につながります。

- 座り方

椅子に深く腰掛け、骨盤を立てるように座ります。背もたれにもたれかかりすぎず、足の裏は床にしっかりとつけましょう。長時間同じ姿勢でいることを避け、30分に一度は立ち上がって体を動かすようにしてください。 - 立ち方

重心を足の裏全体に均等に乗せ、お腹を軽く引き締め、耳、肩、股関節、膝、くるぶしが一直線になるようなイメージで立ちます。無理に胸を張りすぎると反り腰になるため注意が必要です。 - 寝方

仰向けで寝る場合は、膝の下にクッションや枕を入れて膝を軽く曲げると、腰の反りが軽減され、楽に寝られることがあります。横向きで寝る場合は、膝の間にクッションを挟むと、骨盤の歪みを防ぎやすくなります。

これらの姿勢を意識することで、脊柱への負担が軽減され、ふくらはぎの痛みも和らぐことが期待できます。常に完璧な姿勢を保つことは難しいかもしれませんが、気づいた時に修正する習慣をつけましょう。

4.2.2 日常生活での動作を見直す

何気ない日常生活の動作の中にも、脊柱管狭窄症の症状を悪化させる要因が潜んでいます。特に、重いものを持つ時や前かがみになる動作は、脊柱に大きな負担をかけます。体の使い方を意識的に変えることで、脊柱への負担を最小限に抑えることができます。

- 重いものの持ち方

腰をかがめて持ち上げるのではなく、膝を曲げてしゃがみ込み、荷物を体に近づけてから、膝と股関節の力を使ってゆっくりと立ち上がりましょう。 - 長時間同じ姿勢を避ける

立ち仕事や座り仕事の場合、定期的に休憩を取り、軽く体を動かすことが大切です。数分でも良いので、歩いたり、ストレッチをしたりして、血行を促進しましょう。 - 前かがみ姿勢の避け方

洗い物や掃除など、前かがみになる動作が多い場合は、足元に台を置いたり、片足を乗せたりして、腰の負担を軽減する工夫をしましょう。

これらの動作の改善は、脊柱管への物理的な圧迫を減らし、ふくらはぎの痛みにつながる神経症状の悪化を防ぐことにつながります。意識して実践することで、体の負担が大きく変わることを実感できるでしょう。

4.2.3 血行促進と冷え対策

脊柱管狭窄症によるふくらはぎの痛みには、神経の圧迫だけでなく、血行不良も大きく関わっています。特に冷えは血流を悪化させ、痛みを増強させる要因となります。体を温め、血行を促進する対策を取り入れることで、痛みの緩和が期待できます。

- 入浴

シャワーだけでなく、湯船にゆっくりと浸かることで全身の血行が促進され、筋肉の緊張が和らぎます。38~40度程度のぬるめのお湯に15分から20分程度浸かるのが理想的です。 - 適度な保温

特に寒い季節や冷房の効いた場所では、腹巻やレッグウォーマー、厚手の靴下などで体を冷やさないようにしましょう。使い捨てカイロを腰やお腹に貼るのも効果的です。 - 水分補給

水分不足は血液の粘度を高め、血流を悪化させる原因となります。意識的に水分を摂り、体を内側から潤すことで、血行促進につながります。カフェインの多い飲み物ではなく、水やお茶を選びましょう。

体を温めることは、神経の働きを正常に保ち、筋肉の柔軟性を高める上でも非常に重要です。これらの対策を日常生活に取り入れることで、ふくらはぎの痛みが軽減されるだけでなく、体全体の調子も整っていくことを感じられるでしょう。

4.2.4 体重管理と栄養バランス

過体重は、脊柱に余分な負担をかけ、脊柱管狭窄症の症状を悪化させる大きな要因となります。また、偏った食生活は体の炎症を促進したり、血行を悪くしたりすることがあります。適正体重の維持とバランスの取れた栄養摂取は、症状の改善と予防に欠かせません。

- 適正体重の維持

ご自身の身長に見合った適正体重を把握し、それを維持するよう心がけましょう。無理な食事制限ではなく、バランスの取れた食事と適度な運動を組み合わせることが大切です。 - 炎症を抑える食事

青魚に含まれるDHAやEPA、野菜や果物に含まれる抗酸化物質は、体内の炎症を抑える効果が期待できます。加工食品や糖分の多い食品は控えめにし、自然な食材を中心とした食生活を心がけましょう。 - 血行を良くする栄養素

ビタミンE(ナッツ類、アボカド)、鉄分(レバー、ほうれん草)、ナイアシン(きのこ類、鶏肉)などは、血行促進に役立つと言われています。バランス良く摂取することで、ふくらはぎへの血流改善にもつながります。

健康的な体重と栄養バランスは、体の回復力を高め、痛みに強い体を作る土台となります。整体での施術効果を最大限に引き出すためにも、食生活への意識を向けてみてください。

4.2.5 適切な休息と睡眠

体の痛みは、心身に大きなストレスを与えます。特に脊柱管狭窄症によるふくらはぎの痛みは、日常生活の質を著しく低下させ、精神的な負担も大きくなりがちです。十分な休息と質の良い睡眠は、体の回復を促し、痛みの感じ方を和らげる上で非常に重要です。

- 質の良い睡眠の重要性

睡眠中に体は修復され、神経も休まります。寝具を見直したり、寝る前のスマートフォン操作を控えたりするなど、快適な睡眠環境を整えましょう。 - 日中の適度な休憩

長時間同じ姿勢で作業を続けることは避け、適度な休憩を挟むようにしましょう。短い休憩でも、体を伸ばしたり、軽く歩いたりすることで、筋肉の緊張が緩和され、血流が改善されます。

心身の疲労は痛みを増幅させることがあります。意識的に休息を取り、質の良い睡眠を確保することで、体の回復力を高め、ふくらはぎの痛みに効果的に対処できるようになります。

5. まとめ

脊柱管狭窄症によるふくらはぎの痛みは、単なる症状ではなく、脊柱管の狭窄によって神経が圧迫され、血流が悪化すること、そしてそれに伴う体の歪みが深く関わっています。整体では、こうした根本原因に対し、骨格のバランスを整え、筋肉の緊張を緩和することで、神経の通り道を確保し、血行を促進するアプローチを行います。これにより、一時的な痛みの緩和だけでなく、痛みの出にくい体づくりを目指すことが可能です。諦めずに専門家にご相談いただくことが、改善への第一歩となります。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。