長引く手の痺れは椎間板ヘルニアのサイン?カイロプラクティックで原因を特定し緩和へ

長引く手の痺れにお悩みですか?その不快な症状は、椎間板ヘルニアが原因かもしれません。この症状を放置すると、日常生活に大きな影響を及ぼすリスクがあります。この記事では、手の痺れが椎間板ヘルニアとどう関係しているのか、その原因を特定する方法を詳しく解説いたします。カイロプラクティックがどのように根本原因にアプローチし、痺れの緩和へと導くのか、具体的な施術内容から予防法までご紹介します。読み終える頃には、痺れのない快適な生活を取り戻すための明確な道筋が見えてくるでしょう。

1. 手の痺れ その原因と放置するリスク

1.1 日常生活で感じる手の痺れ その正体とは

日常生活で突然、あるいは慢性的に手の痺れを感じることはありませんか。「なんだか手がジンジンする」「指先の感覚が鈍い」「ピリピリとした不快感がある」といった症状は、多くの方が一度は経験するかもしれません。しかし、その痺れが単なる一時的なものではなく、身体からの重要なサインである可能性も潜んでいます。

例えば、長時間同じ姿勢でデスクワークをしたり、スマートフォンを操作し続けたりした後に感じる手の痺れは、一時的な血行不良や神経の圧迫によるものかもしれません。これは、正座の後に足が痺れるのと同じような現象で、姿勢を変えたり軽く動かしたりすることで自然と解消されることが多いです。

しかし、以下のような特徴を持つ手の痺れは、身体の奥深くで何らかの問題が進行している可能性を示唆しています。

- 安静にしていても痺れが続く、あるいは悪化する

- 特定の動作や姿勢で頻繁に痺れが発生する

- 痺れの範囲が広がる、または他の部位にも広がる

- 痛みや脱力感を伴う

- 指先の細かい作業がしにくい、物が掴みにくいといった運動機能の低下を感じる

- 夜間に痺れが強くなり、睡眠を妨げられる

これらの症状は、単なる疲労や一時的なものではなく、神経系の問題が関与している可能性を強く示唆しています。特に、首や肩、腕から手にかけて伸びる神経が圧迫されたり、損傷を受けたりすることで、手の痺れとして感じられることが多いのです。この痺れの正体を正しく理解し、その原因を探ることが、症状の緩和と健康な生活を取り戻すための第一歩となります。

1.2 椎間板ヘルニアが手の痺れを引き起こすメカニズム

手の痺れの背後に潜む原因の一つとして、頸椎椎間板ヘルニアが挙げられます。私たちの背骨は、椎骨と呼ばれる骨が積み重なってできており、その椎骨の間には椎間板というクッションの役割を果たす軟骨が存在します。椎間板は、身体の動きを滑らかにし、外部からの衝撃を吸収する重要な働きを担っています。

しかし、加齢や姿勢の悪さ、過度な負担、外傷などによって椎間板に変性が生じ、その一部が飛び出してしまうことがあります。この状態を椎間板ヘルニアと呼びます。特に、首の骨である頸椎の部分で椎間板ヘルニアが発生すると、飛び出した椎間板が近くを通る神経根や脊髄を圧迫してしまうことがあります。

頸椎から伸びる神経は、肩、腕、手、指へと分布しています。そのため、頸椎の椎間板ヘルニアによって神経が圧迫されると、その神経が支配している領域に沿って、痛みや痺れ、脱力感といった症状が現れるのです。手の痺れは、この神経圧迫の典型的な症状の一つと言えるでしょう。

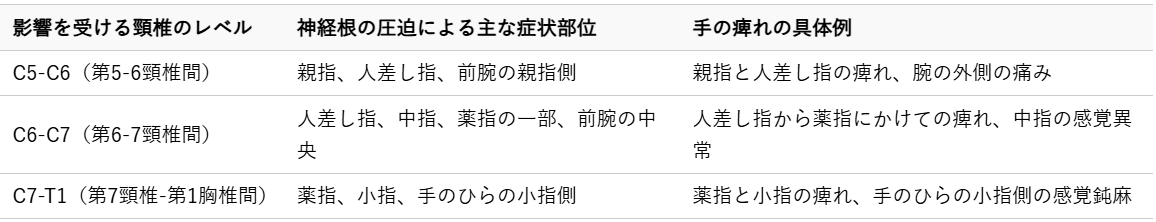

具体的に、どの頸椎の椎間板ヘルニアがどの神経に影響を与え、手のどの部分に痺れを引き起こしやすいかは、おおよそ決まっています。以下に一般的な例を示します。

これらの症状は、咳やくしゃみをしたり、首を特定の方角に動かしたりすることで増悪することがあります。また、片方の腕や手に症状が出ることが多いですが、場合によっては両方の腕や手に症状が現れることもあります。椎間板ヘルニアによる手の痺れは、単なる疲労とは異なり、神経学的アプローチが必要な状態であることを理解することが重要です。

1.3 手の痺れを放置するとどうなる?

手の痺れを「一時的なものだろう」「そのうち治るだろう」と安易に考え、放置してしまうことは、重大なリスクを伴う可能性があります。特に、椎間板ヘルニアが原因である場合、神経への圧迫が長期化することで、症状は徐々に悪化し、日常生活に深刻な影響を及ぼすことになります。

まず、痺れの症状自体が悪化し、より強く、より広範囲に広がる可能性があります。初期には軽いピリピリ感だったものが、持続的なジンジンとした痺れや、鋭い痛みに変化することもあります。また、痺れの範囲が指先から腕全体、さらには肩や首へと広がることも少なくありません。

さらに深刻なのは、神経圧迫が続くと、感覚障害や運動機能障害へと進行する可能性がある点です。感覚障害としては、触覚が鈍くなったり、熱い・冷たいといった温冷覚を感じにくくなったりすることが挙げられます。これにより、日常生活での火傷や怪我のリスクが高まります。

運動機能障害は、手の機能に直接的な影響を及ぼします。具体的には、握力の低下、指先の巧緻性の低下などが現れます。例えば、箸をうまく使えなくなる、ボタンを留めるのが難しい、細かい文字を書くのが辛い、ペットボトルの蓋が開けられないなど、これまで当たり前に行っていた動作が困難になることで、生活の質が著しく低下してしまいます。

最悪の場合、神経の圧迫が長期間にわたると、筋肉の萎縮(筋力低下により筋肉が痩せてしまうこと)を引き起こし、神経そのものに不可逆的な損傷を与えてしまう可能性も否定できません。そうなると、たとえ原因を取り除いたとしても、完全な回復が困難になるケースも存在します。

これらの身体的な問題だけでなく、慢性的な痛みや痺れは、精神的なストレスにもつながります。不安感やイライラ、不眠といった症状が現れ、仕事や人間関係にも悪影響を及ぼすことがあります。このような負の連鎖を断ち切るためにも、手の痺れを感じたら、その原因を早期に特定し、適切なケアを開始することが極めて重要です。

「まだ大丈夫だろう」という自己判断は避け、専門家のアドバイスを求めることが、症状の悪化を防ぎ、健康な状態を取り戻すための賢明な選択と言えるでしょう。

2. 椎間板ヘルニアによる手の痺れを特定する方法

手の痺れは日常生活に大きな影響を及ぼし、その原因は多岐にわたります。特に椎間板ヘルニアによる手の痺れは、放置すると症状が悪化し、生活の質を著しく低下させる可能性があります。ご自身の痺れが椎間板ヘルニアによるものなのか、あるいは他の原因によるものなのかを理解し、適切に対処するためには、まずその特徴を正確に把握することが重要です。

この章では、ご自身でできる簡単なチェック方法から、専門家による詳細な評価まで、椎間板ヘルニアが原因の手の痺れを特定するための具体的な方法について詳しく解説いたします。

2.1 自己チェックでわかる手の痺れのサイン

ご自身で手の痺れが椎間板ヘルニアによるものかどうかを判断する手がかりとなるサインがいくつかあります。これらのサインに気づくことで、早期に適切な対応を検討するきっかけになります。以下に示す項目に当てはまるものがないか、確認してみてください。

2.1.1 手の痺れの部位と特徴

椎間板ヘルニアによる手の痺れは、首から腕、そして手の指へと伸びる神経の圧迫によって引き起こされます。そのため、痺れの現れる部位やその性質に特徴が見られます。

- 特定の指や手の領域に痺れがある:椎間板ヘルニアによる神経圧迫は、通常、特定の神経根に影響を与えるため、手の特定の指(例えば、親指から中指、または薬指から小指)や手のひらの一部に痺れや感覚の鈍麻が現れることがあります。左右どちらか片側の手や腕に症状が出ることが多いです。

- 電気が走るような、ピリピリとした痺れ:神経が圧迫されると、電気が走るような鋭い痛みや、ピリピリ、ジンジンとした痺れを感じることがあります。これは、神経伝達が妨げられているサインです。

- 感覚が鈍くなる、触覚が低下する:触っているものがよくわからない、熱い・冷たいといった感覚が鈍くなるなど、感覚の異常を感じることがあります。

2.1.2 痺れを悪化させる動作や姿勢

椎間板ヘルニアによる手の痺れは、特定の動作や姿勢によって症状が悪化しやすいという特徴があります。これは、首や肩の動きが神経圧迫の程度を変化させるためです。

- 首を後ろに反らす、または特定の方向に傾ける:首を後ろに反らしたり、痺れている腕の反対側に首を傾けたりすると、症状が強まることがあります。これは、首の骨の動きによって椎間板や神経根への圧迫が増すためです。

- 咳やくしゃみをする:咳やくしゃみをすると、腹圧が上がり、脊柱内の圧力が一時的に高まることで、神経への圧迫が強まり、痺れや痛みが悪化することがあります。

- 長時間同じ姿勢を続ける:特にパソコン作業などで長時間うつむいた姿勢を続けたり、スマートフォンの使用で首に負担がかかる姿勢を続けたりすると、首周りの筋肉が緊張し、神経圧迫を助長して痺れが悪化することがあります。

2.1.3 手の痺れに付随するその他の症状

手の痺れだけでなく、以下のような症状が同時に現れる場合は、椎間板ヘルニアの可能性がさらに高まります。

- 首や肩、腕の痛み:痺れとともに、首の付け根から肩甲骨、腕にかけて重だるい痛みや鋭い痛みが放散することがあります。これは「放散痛」と呼ばれ、神経の走行に沿って痛みが広がる特徴があります。

- 握力の低下や脱力感:神経が圧迫されると、その神経が支配する筋肉の機能が低下し、握力が弱くなったり、指に力が入らないといった脱力感を感じたりすることがあります。箸が使いにくい、ボタンを留めにくいなど、細かい作業が困難になることもあります。

- 夜間や安静時に症状が悪化する:寝ている間に特定の姿勢をとることで神経圧迫が増し、夜中に痺れで目が覚める、朝起きた時に痺れが強いといったケースも見られます。

これらの自己チェック項目は、あくまでご自身の状態を把握するための目安です。複数の項目に当てはまる場合は、椎間板ヘルニアによる手の痺れの可能性が考えられますので、専門家による詳細な評価を受けることを強くお勧めします。

2.2 専門家による正確な診断の重要性

自己チェックはご自身の状態を把握する上で役立ちますが、手の痺れの原因は椎間板ヘルニア以外にも、手根管症候群、胸郭出口症候群、あるいは内科的な問題など、様々なものが考えられます。正確な原因を特定し、適切なアプローチを行うためには、専門家による詳細な評価が不可欠です。

2.2.1 専門家が原因を特定するプロセス

カイロプラクティックの専門家は、単に症状を和らげるだけでなく、その根本原因を特定することに重点を置いています。手の痺れの原因が椎間板ヘルニアであるかを判断するために、以下のようなプロセスで身体の状態を評価していきます。

- 詳細な問診:まず、いつから、どのような時に、どの部位に、どのような種類の痺れを感じるのかを詳しくお伺いします。過去の怪我や病歴、日頃の生活習慣、仕事内容なども、原因を特定する上で重要な情報となります。

- 視診と触診:首や肩、背骨全体の姿勢やアライメント(骨の並び)を目で確認し(視診)、実際に手で触れて(触診)、筋肉の緊張、脊柱の歪み、関節の動きの制限、圧痛点などを丁寧に評価します。特に首の骨(頸椎)の並びや、その周囲の筋肉の状態は、神経圧迫の原因を探る上で重要です。

- 神経学的・整形外科学的検査:痺れの範囲や感覚の異常、筋力の低下がないかを評価するために、特定の動作や反射、感覚のテストを行います。例えば、首を特定の方向に動かして痺れが誘発されるか、特定の筋肉に力が入りにくいかなどを確認することで、どの神経が影響を受けているかを特定する手がかりとします。

- 動作分析:日常生活における身体の動かし方や、痺れが悪化する動作などを観察し、身体の使い方の癖や負担がかかっている部分を特定します。

これらの総合的な評価を通じて、手の痺れが椎間板ヘルニアに起因するものなのか、あるいは他の骨格の歪みや筋肉の緊張が原因なのかを詳細に分析していきます。専門家は、単に症状が出ている部分だけでなく、全身のバランスや神経系の機能に着目し、根本的な問題点を見つけ出すことを目指します。

2.2.2 正確な特定がもたらすメリット

手の痺れの原因を正確に特定することは、その後のアプローチを効果的に進める上で非常に重要です。原因が明確になることで、以下のようなメリットがあります。

- 最適なアプローチの選択:原因が椎間板ヘルニアであれば、それに応じた骨格の調整や姿勢指導、セルフケアの提案が可能になります。もし原因が異なる場合は、それに適した別の方法を検討することができます。

- 症状の早期緩和と再発予防:根本原因にアプローチすることで、対症療法に比べて症状の早期緩和が期待でき、さらに再発を防ぐための予防策も具体的に立てることができます。

- 不要な心配の軽減:原因がはっきりしない痺れは、精神的な不安を伴うことがあります。専門家による評価で原因が特定されることで、不安が軽減され、安心して改善に取り組むことができます。

手の痺れでお悩みでしたら、自己判断に頼らず、体の構造と神経機能の専門家であるカイロプラクターにご相談ください。詳細な評価を通じて、あなたの手の痺れの本当の原因を特定し、改善への道を共に歩んでいくことができます。

3. カイロプラクティックが椎間板ヘルニアによる手の痺れにアプローチ

長引く手の痺れが椎間板ヘルニアによるものと判明した場合、その根本的な原因に働きかけるアプローチが重要になります。カイロプラクティックは、身体の構造と機能、特に脊柱と神経系の関係に着目し、手の痺れの緩和を目指す手技療法です。

3.1 カイロプラクティックとは 根本原因への着目

カイロプラクティックは、薬や手術に頼らず、お客様自身の自然治癒力を最大限に引き出すことを目的としたヘルスケアです。身体の司令塔である脳から全身に伸びる神経は、背骨(脊柱)の中を通っています。この脊柱に歪みや関節の機能不全が生じると、神経伝達が阻害され、様々な不調や症状として現れると考えられています。

特に、カイロプラクティックでは、脊柱の構造的な問題が神経系に与える影響を重視します。脊柱の各関節が正常に機能し、適切な位置にあることで、神経はスムーズに情報を伝達できます。しかし、日常生活での姿勢の悪さ、繰り返しの動作、ストレスなどが原因で脊柱に微細なズレや機能異常が生じると、それが神経圧迫や神経機能の低下を引き起こし、結果として手の痺れのような症状を引き起こす可能性があるのです。

そのため、カイロプラクティックの施術では、症状が出ている手の痺れそのものだけでなく、その痺れを引き起こしている脊柱の歪みや機能不全といった根本的な原因を特定し、手技によって調整することで、身体本来の機能を回復させ、健康な状態へと導くことを目指します。

3.2 椎間板ヘルニアとカイロプラクティックの関連性

椎間板ヘルニアは、背骨の間にあるクッション材の役割を果たす椎間板が、何らかの原因で飛び出し、近くを通る神経を圧迫することで、痛みや痺れを引き起こす状態です。特に、首の骨である頸椎にヘルニアが生じると、腕や手の神経が圧迫され、手の痺れとして症状が現れることが多くあります。

カイロプラクティックの観点から見ると、椎間板ヘルニアは、単に椎間板が飛び出すという現象だけでなく、その背景にある脊柱全体のバランスの崩れや、特定の椎間板への過度な負担が長期間にわたって蓄積された結果として捉えられます。例えば、姿勢の悪さや脊柱の歪みがあると、椎間板に均等に圧力がかからず、一部に集中することで、椎間板の変性や突出を誘発する要因となるのです。

手の痺れは、頸椎から出る神経根が椎間板ヘルニアによって圧迫されることで生じます。カイロプラクティックでは、この神経圧迫の根本原因となっている脊柱の歪みや関節の機能不全を特定し、手技による調整を通じて神経への負担を軽減します。これにより、神経伝達が改善され、手の痺れの緩和に繋がることを目指します。

カイロプラクティックは、椎間板ヘルニアの症状を緩和するだけでなく、椎間板への負担を軽減し、脊柱全体の機能を改善することで、身体が持つ自己修復能力を高めることにも貢献します。脊柱の適切なアライメント(配列)と可動性を回復させることで、椎間板の健康維持にも良い影響を与えることが期待されます。

3.3 カイロプラクティックの施術で手の痺れを緩和へ

3.3.1 丁寧な検査と評価による個別アプローチ

カイロプラクティックの施術は、お客様一人ひとりの身体の状態に合わせたオーダーメイドのアプローチが特徴です。まず、手の痺れがいつから、どのような状況で現れるのか、日常生活での習慣や既往歴など、詳細なカウンセリングを行います。これにより、お客様の症状や生活背景を深く理解することから始めます。

次に、視診、触診、姿勢分析、可動域検査、そして神経学的検査などを総合的に行い、脊柱や関節の機能不全、筋肉の緊張、神経の圧迫箇所などを詳しく評価します。特に、手の痺れの原因となっている頸椎の状態や、それに影響を与えている可能性のある胸椎、腰椎、骨盤のバランスも細かくチェックします。

これらの丁寧な検査と評価を通じて、手の痺れの根本原因がどこにあるのかを特定し、お客様の身体の状態に最も適した施術計画を立案します。画一的な施術ではなく、お客様の身体の反応を見ながら、常に最適な方法でアプローチしていくことが、カイロプラクティックの強みです。

3.3.2 脊柱の調整による神経機能の回復

検査で特定された脊柱の歪みや関節の機能不全に対して、カイロプラクターは熟練した手技を用いて、優しく、しかし的確に脊柱を調整します。この調整は「アジャストメント」と呼ばれ、特定の関節の可動性を回復させ、神経への圧迫を軽減することを目的としています。

特に、椎間板ヘルニアによる手の痺れの場合、頸椎の特定の部位にアプローチすることが多くなります。頸椎の配列が整い、関節の動きがスムーズになることで、圧迫されていた神経への負担が軽減され、神経伝達の正常化が促されます。これにより、手の痺れが徐々に和らぎ、消失へと向かうことが期待されます。

脊柱の調整は、単に骨を動かすだけでなく、周囲の筋肉や靭帯の緊張を緩和し、椎間板にかかる不均一な圧力を減少させることにも繋がります。これにより、椎間板ヘルニア自体の状態の改善にも寄与し、再発予防への一歩となります。お客様の身体の状況や感受性に合わせて、様々な手技を使い分け、安全かつ効果的な施術を提供します。

3.3.3 身体全体のバランスを整える包括的ケア

カイロプラクティックは、症状のある部位だけでなく、身体全体を一つの有機的なシステムとして捉え、全身のバランスを整えることを重視します。手の痺れが改善しても、その原因となった姿勢の悪さや身体の使い方が改善されなければ、再び症状が現れるリスクがあるからです。

施術では、頸椎だけでなく、胸椎や腰椎、骨盤といった脊柱全体のバランスも考慮し、必要に応じて調整を行います。これにより、身体の土台が安定し、筋肉の過緊張が緩和され、血液循環や自律神経の働きも整うことが期待されます。全身の調和がとれることで、身体が本来持つ自然治癒力が高まり、手の痺れだけでなく、日頃感じていた肩こり、頭重感、疲労感などの他の不調も同時に改善されるケースも少なくありません。

また、施術だけでなく、日常生活における姿勢の改善指導や、自宅でできる簡単なストレッチやエクササイズのアドバイスも行います。これらのセルフケアを組み合わせることで、施術効果の持続性を高め、手の痺れの再発を予防し、より健康的な生活を送るためのサポートをいたします。

3.3.4 期待できる効果の具体的な説明

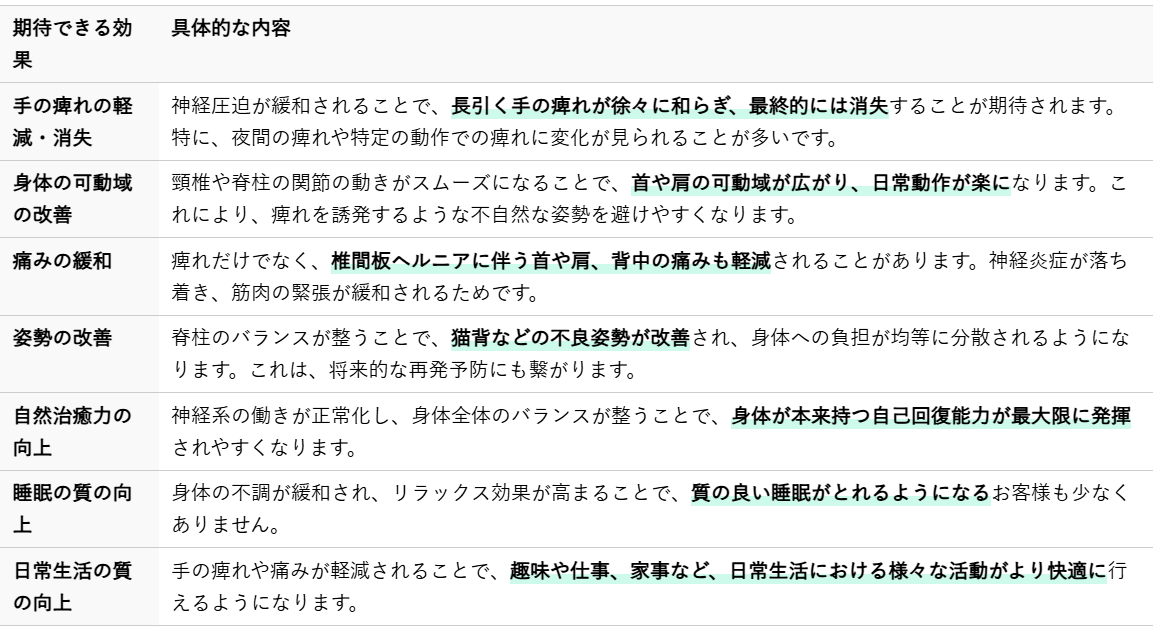

カイロプラクティックによる継続的な施術を受けることで、椎間板ヘルニアによる手の痺れに対して、以下のような多岐にわたる効果が期待できます。

これらの効果は、一度の施術で劇的に現れることもありますが、多くの場合、継続的なケアを通じて徐々に実感されていくものです。お客様の身体の状態やヘルニアの進行度合い、生活習慣などによって、改善のスピードや現れる効果は異なりますが、着実に身体が良い方向へと変化していくことを目指します。

4. カイロプラクティックによる施術の流れと期待できる効果

椎間板ヘルニアによる手の痺れは、日常生活に大きな影響を及ぼすつらい症状です。カイロプラクティックでは、その根本原因にアプローチし、症状の緩和と身体機能の改善を目指します。ここでは、実際にカイロプラクティックの施術を受ける際の流れと、それによって期待できる効果について詳しくご紹介いたします。

4.1 初回カウンセリングから施術計画の立案

カイロプラクティックの施術は、まず丁寧なカウンセリングと詳細な検査から始まります。これは、手の痺れの原因がどこにあるのか、そして椎間板ヘルニアがどのように関わっているのかを正確に把握するために非常に重要なプロセスです。

4.1.1 問診と症状の聞き取り

施術者は、まずお客様の現在の症状について詳しくお伺いします。具体的には、手の痺れがいつから、どのくらいの頻度で、どのような時に現れるのか、また、痺れの強さや範囲、首や肩、腕の痛みなど、関連する症状についても細かく確認いたします。さらに、過去の病歴や怪我、日常生活での姿勢、仕事の内容、睡眠の質、運動習慣といった生活背景も、椎間板ヘルニアや手の痺れに影響を与える可能性のある要因として丁寧に聞き取ります。これにより、お客様一人ひとりの状態を多角的に理解し、根本原因を探るための重要な情報を得ます。

4.1.2 詳細な検査と評価

問診で得られた情報をもとに、次に身体の状態を客観的に評価するための検査を行います。この検査には、主に以下の項目が含まれます。

- 視診: お客様の姿勢や歩き方、身体の左右差などを目視で確認し、骨格の歪みや筋肉の緊張状態を評価します。

- 触診: 首、肩、背中、腕、そして手の痺れに関連する頚椎や胸椎の骨格、関節、筋肉の状態を直接触れて確認します。特に、椎間板ヘルニアが疑われる部分の脊柱の可動性や圧痛点、神経の走行に沿った緊張などを注意深く探ります。

- 神経学的検査: 腱反射、筋力、感覚などを評価し、神経の圧迫や損傷の有無、その程度を把握します。手の痺れがどの神経根から来ているのかを特定するために重要な検査です。

- 整形外科学的検査: 特定の動作や姿勢によって症状が再現されるかを確認する検査を行い、椎間板ヘルニアによる神経圧迫の可能性をさらに詳しく評価します。

4.1.3 検査結果に基づく説明と施術計画の提案

これらのカウンセリングと検査の結果を総合的に分析し、お客様の身体の状態や手の痺れの根本原因について、施術者が分かりやすくご説明いたします。椎間板ヘルニアが手の痺れにどのように影響しているのか、また、脊柱や骨盤の歪みがどのように関わっているのかを具体的に提示します。

その後、お客様一人ひとりの状態に合わせた最適な施術計画を立案し、ご提案いたします。この計画には、施術の目標、期間、頻度、具体的な施術内容などが含まれます。お客様にご理解いただき、ご納得いただいた上で、施術を開始いたします。

4.2 具体的な施術内容と身体への変化

カイロプラクティックの施術は、お客様の身体の状態と施術計画に基づき、手技によって行われます。椎間板ヘルニアによる手の痺れに対しては、特に頚椎を中心とした脊柱の調整が重要になります。

4.2.1 カイロプラクティックの主要な施術:アジャストメント

カイロプラクティックの施術の核となるのが「アジャストメント」です。これは、手によって脊柱や関節の動きの悪くなっている部分や、わずかに位置がずれている部分(サブラクセーション)を特定し、適切な方向に、正確な力とスピードで調整する手技です。椎間板ヘルニアによる手の痺れの場合、以下のような目的でアジャストメントを行います。

- 神経圧迫の軽減: 頚椎の関節の動きを改善し、椎間板ヘルニアによって圧迫されている神経への負担を軽減します。これにより、手の痺れの緩和を目指します。

- 関節の可動域改善: 頚椎や肩関節、胸郭などの可動域を広げ、スムーズな身体の動きを取り戻すことで、神経への不必要な牽引や圧迫を防ぎます。

- 姿勢のバランス調整: 脊柱全体のバランスを整え、不良姿勢によって頚椎に過度な負担がかかることを防ぎます。これにより、椎間板ヘルニアの悪化や再発のリスクを低減します。

アジャストメントは、お客様の身体の状態に合わせて、非常に繊細かつ安全に行われます。無理な力を加えることはなく、お客様がリラックスして受けられるよう配慮いたします。

4.2.2 その他の補助的な施術

アジャストメントに加えて、必要に応じて以下のような補助的な施術や指導を行うことがあります。

- 筋肉へのアプローチ: 頚椎や肩甲骨周囲の筋肉の過緊張が神経圧迫を助長している場合、手技による筋肉の緩和を行います。

- ストレッチ指導: 自宅でできる効果的なストレッチ方法を指導し、施術効果の維持と身体の柔軟性向上をサポートします。

- 姿勢指導: 日常生活での正しい姿勢や動作についてアドバイスし、身体への負担を減らすための意識付けを行います。

4.2.3 施術中の身体への変化

施術中や施術直後には、お客様の身体に様々な変化が現れることがあります。多くの場合は、関節の動きがスムーズになる感覚や、筋肉の緊張が和らぐ感覚を覚えます。手の痺れに関しても、施術直後から症状の軽減を感じる方もいれば、数回の施術を経て徐々に変化を実感する方もいらっしゃいます。身体の調整が進むにつれて、血行が促進され、身体全体が温かく感じることもあります。これらの変化は、身体が本来持つ自然治癒力が活性化し、改善へと向かっているサインです。

4.3 椎間板ヘルニアの改善と手の痺れの緩和事例

カイロプラクティックによる施術は、椎間板ヘルニアによる手の痺れに対して、多岐にわたる改善をもたらすことが期待されます。ここでは、具体的な改善の事例と、それが日常生活にどのような良い影響を与えるかについてご紹介いたします。

4.3.1 具体的な症状の改善例

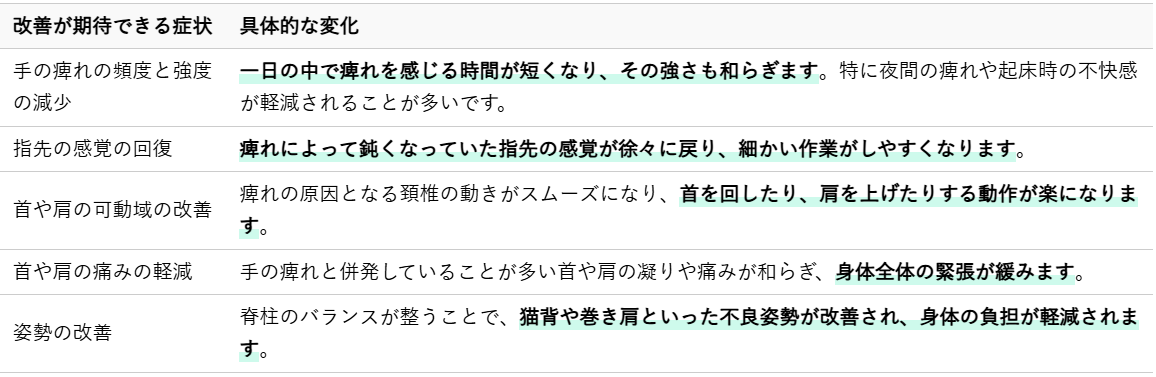

カイロプラクティックの施術を継続することで、以下のような症状の改善が期待できます。

これらの改善は、神経への圧迫が軽減され、身体本来の機能が回復していく過程で自然に現れるものです。症状の改善には個人差がありますが、多くの方が段階的に変化を実感されます。

4.3.2 改善までの期間と段階

椎間板ヘルニアによる手の痺れの改善には、症状の程度や発症からの期間、お客様の生活習慣などによって個人差があります。一般的には、初回の施術で身体の反応を観察し、その後数回の施術で症状の緩和を実感し始めることが多いです。短期的な症状の緩和だけでなく、長期的な身体の安定と再発予防を目指すためには、継続的なケアが重要となります。

施術計画は、症状の改善度合いに応じて見直され、最終的には身体のメンテナンスとして定期的なケアに移行していくことを目指します。この過程で、お客様自身もご自身の身体の状態に対する理解を深め、セルフケアの意識が高まります。

4.3.3 日常生活への良い影響

手の痺れが緩和されることで、日常生活の質は大きく向上します。具体的には、以下のような良い影響が期待できます。

- 仕事の効率向上: パソコン作業や細かい手作業が必要な仕事において、痺れによる集中力の低下や作業効率の悪化が改善されます。

- 趣味や活動の再開: 痺れで諦めていたスポーツや楽器演奏、手芸などの趣味を再び楽しめるようになります。

- 睡眠の質の向上: 夜間の痺れが軽減されることで、安眠できるようになり、身体の回復が促進されます。

- 精神的な安定: 身体の不調が改善されることで、ストレスが減り、精神的なゆとりと前向きな気持ちが生まれます。

カイロプラクティックは、単に症状を緩和するだけでなく、お客様が健康で活動的な生活を送るための身体づくりをサポートすることを目指しています。手の痺れから解放され、より豊かな毎日を送るための一歩として、カイロプラクティックの施術をご検討ください。

5. 手の痺れを再発させないための予防とセルフケア

カイロプラクティックによる施術で椎間板ヘルニアからくる手の痺れが緩和された後も、その状態を維持し、再発を防ぐためには、日々の予防とセルフケアが非常に重要になります。身体の健康は、一度の施術で全てが解決するわけではなく、継続的な意識と行動によって築かれるものです。ここでは、日常生活で実践できる予防策と、ご自身でできるセルフケアについて詳しくご紹介します。

5.1 姿勢改善と日常生活での注意点

椎間板ヘルニアの主な原因の一つに、長期間にわたる不良姿勢や身体への過度な負担が挙げられます。日々の生活の中で、無意識のうちに行っている習慣が、知らず知らずのうちに首や背骨に負担をかけ、手の痺れの再発リスクを高めている可能性があります。ご自身の姿勢や生活習慣を見直し、改善していくことが、健康な身体を維持する上で不可欠です。

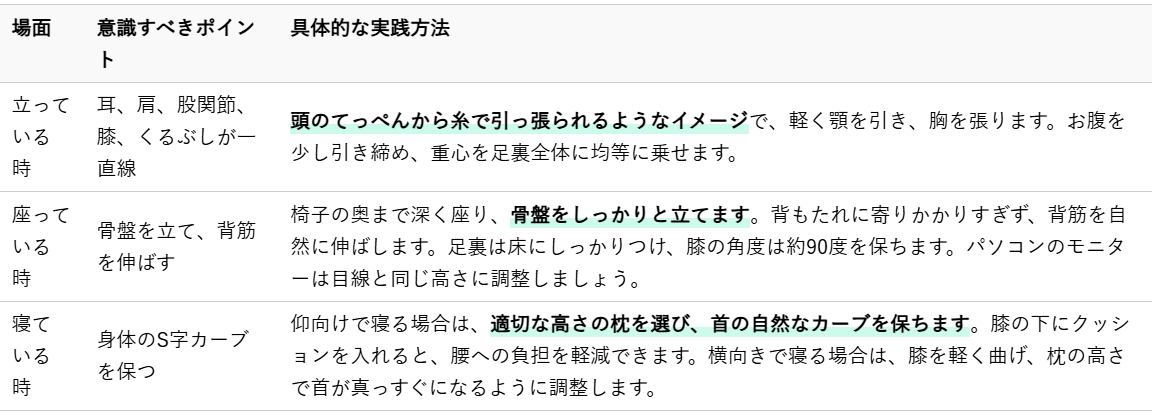

5.1.1 正しい姿勢の意識と習慣化

正しい姿勢は、身体の各部位への負担を均等に分散させ、神経の圧迫を防ぐ上で基本となります。特に、長時間同じ姿勢で過ごすことが多い現代において、意識的に姿勢を整える習慣を身につけることが大切です。

5.1.2 日常生活での負担軽減の工夫

日々の何気ない動作や習慣が、椎間板や神経に負担をかけていることがあります。意識的な工夫で、身体への負担を減らし、手の痺れの再発リスクを低減しましょう。

-

デスクワーク時の休憩とストレッチ

長時間同じ姿勢で作業を続けると、首や肩、背中周りの筋肉が硬直し、血行不良を引き起こしやすくなります。1時間に一度は席を立ち、軽いストレッチや身体を動かすことを心がけましょう。肩を回したり、首をゆっくりと左右に倒したりするだけでも効果があります。

-

スマートフォンの使用方法の見直し

スマートフォンを使用する際、多くの方がうつむき姿勢になりがちです。この姿勢は首の椎間板に大きな負担をかけます。スマートフォンを目線の高さまで持ち上げたり、使用時間を制限したりすることで、首への負担を軽減できます。

-

重い物の持ち方

重い物を持ち上げる際は、腰や背中だけでなく、膝を曲げて全身を使うように意識します。荷物を身体に近づけて持ち上げることで、背骨への負担を最小限に抑えられます。

-

十分な水分補給と栄養

椎間板は水分を多く含んでおり、その弾力性を保つためには十分な水分補給が不可欠です。また、骨や筋肉、神経の健康を維持するためのバランスの取れた食事も大切にしましょう。

-

ストレス管理

ストレスは、無意識のうちに身体を緊張させ、筋肉の硬直を引き起こすことがあります。適度な運動や趣味の時間、十分な睡眠などを通じて、ストレスを上手に管理することも、身体の健康を保つ上で重要です。

5.2 自宅でできる簡単なストレッチとエクササイズ

日々のセルフケアとして、自宅で手軽にできるストレッチやエクササイズを取り入れることは、筋肉の柔軟性を保ち、血行を促進し、身体のバランスを整える上で非常に効果的です。無理のない範囲で継続することが大切です。

5.2.1 首・肩周りの柔軟性を高めるストレッチ

首や肩周りの筋肉が硬くなると、神経の通り道が狭くなり、手の痺れに繋がりやすくなります。ゆっくりと丁寧に行いましょう。

-

首の側面ストレッチ

姿勢を正して座り、片方の手で頭を軽く押さえ、ゆっくりと首を横に倒します。首の側面が心地よく伸びるのを感じながら、20秒ほどキープします。反対側も同様に行います。

-

肩甲骨回し

両肩を大きく前から後ろへ、後ろから前へとゆっくりと回します。肩甲骨がしっかりと動くことを意識しながら、それぞれ10回程度行います。デスクワークの合間にもおすすめです。

-

胸郭ストレッチ

両手を頭の後ろで組み、肘を大きく開きます。息を吸いながら胸を天井に向けるように反らし、胸郭を広げるイメージで数秒キープします。ゆっくりと元の姿勢に戻します。猫背の改善にも役立ちます。

5.2.2 腕・手首の緊張を和らげるエクササイズ

手の痺れは、腕や手首の筋肉の緊張が原因で起こることもあります。これらの部位の柔軟性を高めることで、神経への圧迫を軽減できます。

-

手首の伸展・屈曲ストレッチ

片腕を前に伸ばし、手のひらを下に向けて指先を床に向けます。もう一方の手で指先を優しく手前に引き、手首の甲側が伸びるのを感じます。次に手のひらを上に向けて指先を天井に向け、指先を優しく手前に引き、手首の内側が伸びるのを感じます。それぞれ20秒ほどキープします。

-

指の開閉運動

手のひらを広げ、指を最大限に開きます。次に、ゆっくりと指を閉じ、握りこぶしを作ります。この動作を血行を促すように、ゆっくりと繰り返します。

5.2.3 体幹を安定させるエクササイズ

体幹が安定していると、首や背骨への負担が軽減され、全身のバランスが向上します。簡単なエクササイズから始めてみましょう。

-

ドローイン

仰向けに寝て膝を立てます。息をゆっくり吐きながら、お腹をへこませるように意識します。お腹が背中につくようなイメージで、その状態を数秒キープします。インナーマッスルを鍛える基本的なエクササイズです。

-

プランク(膝つき)

うつ伏せになり、肘と膝を床につけて身体を一直線に保ちます。お腹に力を入れ、腰が反らないように意識します。20秒から30秒キープし、慣れてきたら徐々に時間を延ばしましょう。

これらのストレッチやエクササイズは、痛みを感じたらすぐに中止し、無理のない範囲で行うことが大切です。毎日少しずつでも継続することで、身体の変化を感じられるでしょう。

5.3 定期的なカイロプラクティックケアの重要性

椎間板ヘルニアによる手の痺れが改善された後も、その状態を長期的に維持し、再発を防ぐためには、定期的なカイロプラクティックケアが非常に有効です。ご自身の身体の状態を専門家に見てもらうことで、早期に問題を発見し、対処することができます。

5.3.1 身体のバランス維持と早期発見

日常生活を送る中で、無意識のうちに身体には様々な負担がかかり、骨格の歪みや筋肉のアンバランスが生じることがあります。カイロプラクティックでは、これらの微細な変化を専門的な視点からチェックし、身体のバランスが崩れる前に調整することで、椎間板ヘルニアの再発リスクを低減します。

定期的なケアは、ご自身では気づきにくい身体の異変を早期に発見し、適切な対応をとることを可能にします。これにより、症状が悪化する前に、根本的な原因へのアプローチを継続できるのです。

5.3.2 専門家によるアドバイスと調整

カイロプラクティックの施術者は、お客様一人ひとりの身体の状態や生活習慣を詳細に把握し、それに合わせたパーソナルなアドバイスを提供します。例えば、姿勢の癖や、仕事での身体の使い方、自宅でできる効果的なセルフケア方法など、具体的な指導を受けることができます。

また、定期的なケアを通じて、身体の反応や変化を継続的に観察し、必要に応じて施術計画を調整していきます。これにより、常に身体が最適な状態に保たれるようサポートを受けられるため、手の痺れの再発予防へと繋がります。

5.3.3 継続的なケアがもたらす長期的なメリット

定期的なカイロプラクティックケアは、椎間板ヘルニアの再発予防に留まらず、全身の健康維持に多大なメリットをもたらします。身体の歪みが整い、神経系の働きがスムーズになることで、自然治癒力が高まり、免疫力の向上も期待できます。

身体の調子が整うことで、活動的な日常生活を送りやすくなり、精神的な安定にも繋がります。ご自身の身体と向き合い、定期的なケアを習慣にすることで、手の痺れに悩まされない、より質の高い生活を送ることができるでしょう。

6. まとめ

長引く手の痺れは、単なる疲労と軽視せず、椎間板ヘルニアのサインかもしれません。もし放置してしまうと、症状が悪化し、日常生活に大きな支障をきたす恐れがあります。カイロプラクティックでは、身体の歪みを詳細に分析し、手の痺れの根本原因にアプローチすることで、症状の緩和を目指します。また、適切なセルフケアや予防策を学ぶことで、再発を防ぎ、健やかな毎日を取り戻すことが可能です。手の痺れでお悩みでしたら、一人で抱え込まず、何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。