つらいめまいの原因を徹底解明!カイロプラクティックが導く改善への道

「ぐるぐる回る」「ふわふわ浮く」「まっすぐ歩けない」など、つらいめまいに悩まされていませんか?めまいの原因は内耳の問題だけでなく、自律神経の乱れ、首や肩の凝り、姿勢の歪みなど、実は多岐にわたります。この記事では、あなたのめまいの種類と隠れた原因を徹底的に解明し、特にカイロプラクティックが着目する身体の歪みや神経機能の低下といった根本原因について詳しく解説します。そして、カイロプラクティックがどのようにこれらの根本原因にアプローチし、めまいの改善へと導くのか、具体的な方法をご紹介しますので、ご自身のめまいの原因を理解し、つらい症状から解放されるための具体的な道筋を見つけることができるでしょう。さらに、めまいを繰り返さないための生活習慣のヒントも得られます。

1. めまいの種類とあなたの症状

めまいは、日常生活に大きな支障をきたすつらい症状です。しかし、一口にめまいといっても、その感じ方や原因は人それぞれ異なります。ご自身のめまいがどのタイプに当てはまるのかを知ることは、適切なケアを見つけるための第一歩となります。

1.1 ふらつき、回転、浮遊感めまいの違いとは

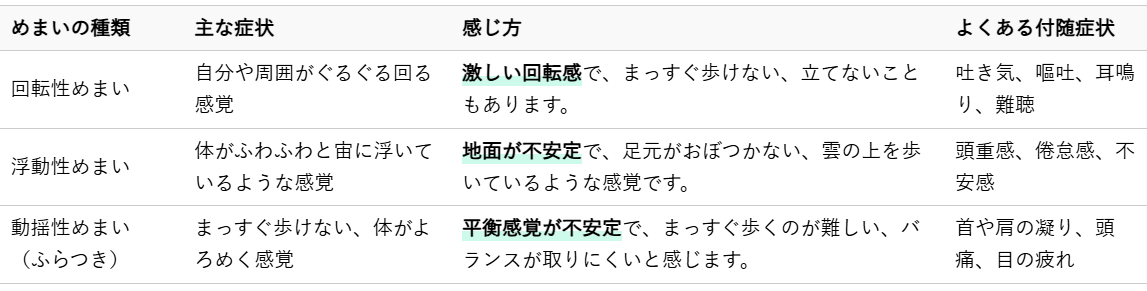

めまいは大きく分けて、「回転性めまい」「浮動性めまい」「動揺性めまい(ふらつき)」の3つのタイプに分類されます。それぞれの特徴を理解することで、ご自身の症状をより正確に把握できるでしょう。

これらのめまいは単独で起こることもあれば、複数の症状が複合的に現れることもあります。ご自身のめまいがどのような種類なのかを把握することは、その原因を探る上で非常に重要です。

1.2 見過ごされがちなめまいのサイン

めまいは突然起こるように感じますが、実はその前兆や、めまいと密接に関連する身体のサインが見過ごされていることがあります。これらのサインに気づくことで、めまいが起こる前にケアを始めることも可能です。

- 首や肩の慢性的な凝りや痛み

首や肩の筋肉が緊張し続けると、血流が悪くなり、めまいの原因となることがあります。特に、首の付け根や後頭部に重だるさを感じることが多いです。 - 目の疲れやかすみ

長時間のパソコンやスマートフォンの使用により、目の奥が痛む、かすむといった症状は、めまいと関連することがあります。視覚情報と平衡感覚は密接に関わっているため、目の疲労がめまいを引き起こすことがあります。 - 頭痛や頭重感

めまいと同時に、こめかみや後頭部にズキズキとした痛みや、頭が重いと感じる症状が現れることがあります。これは、血行不良や自律神経の乱れが影響している可能性も考えられます。 - 耳鳴りや耳の閉塞感

「キーン」という耳鳴りや、耳に水が入ったような閉塞感は、内耳のトラブルを示すサインであることがあります。めまいと同時にこれらの症状が現れる場合は、特に注意が必要です。 - 自律神経の乱れを示す症状

めまいが起こる前から、動悸、息苦しさ、発汗、不眠、倦怠感、手足の冷えなどの自律神経の乱れによる症状を感じていることがあります。ストレスや疲労が蓄積することで、自律神経のバランスが崩れ、めまいを引き起こしやすくなります。

これらのサインは、めまいが起こる前の警告や、めまいの根本原因と関連している可能性があります。ご自身の体からのメッセージに耳を傾け、見過ごされがちなサインにも意識を向けることが大切です。

2. めまいの原因を徹底解明

めまいと一言でいっても、その感じ方や症状は人それぞれです。そして、その原因も多岐にわたります。ここでは、あなたのつらいめまいがどこから来ているのか、その可能性を一つひとつ丁寧に見ていきましょう。

2.1 内耳性めまい 良性発作性頭位めまい症とメニエール病

めまいの原因として比較的多く知られているのが、耳の奥にある内耳の異常によるものです。内耳には、音を聞くための蝸牛(かぎゅう)と、体のバランスを保つための三半規管(さんはんきかん)や前庭(ぜんてい)があります。これらの器官に何らかのトラブルが生じると、めまいが引き起こされることがあります。

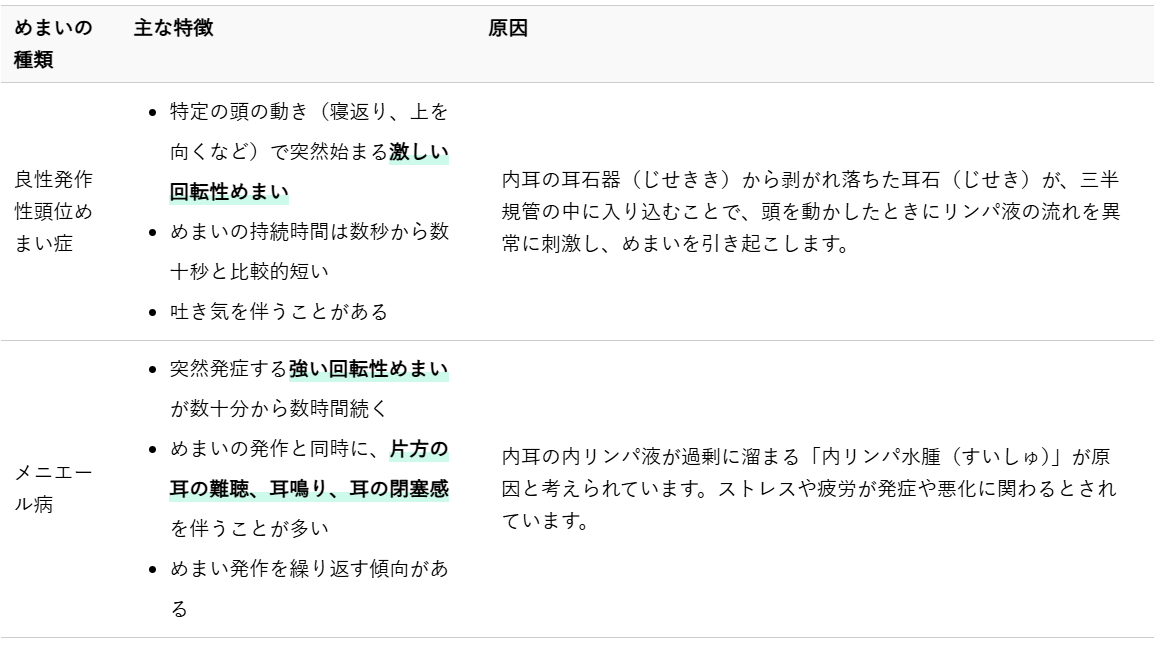

特に代表的なものに「良性発作性頭位めまい症」と「メニエール病」があります。

2.2 自律神経の乱れが引き起こすめまい

私たちの体には、意識とは関係なく内臓の働きや血圧、体温などを調整する「自律神経」という大切な神経があります。自律神経は、体を活動させる交感神経と、体をリラックスさせる副交感神経の二つで構成され、このバランスが保たれていることで心身の健康が維持されています。

しかし、過度なストレス、不規則な生活習慣、睡眠不足、疲労の蓄積などによって、この自律神経のバランスが崩れると、めまいが生じることがあります。自律神経の乱れによるめまいは、ふわふわとした浮遊感や、立ちくらみのようなふらつきとして感じられることが多いです。血圧の急な変動や、脳への血流調整がうまくいかなくなることで、めまいが誘発されると考えられています。

2.3 首や肩の凝り姿勢の歪みからくる頚性めまい

意外に思われるかもしれませんが、首や肩の慢性的な凝りや、姿勢の歪みがめまいの原因となることがあります。これを「頚性めまい」と呼びます。首の骨(頚椎)は、頭を支え、脳へとつながる大切な神経や血管が通る重要な部分です。

長時間のデスクワークやスマホ操作などにより、首や肩の筋肉が常に緊張し、硬くなることで、頚椎の正常なカーブが失われたり、歪みが生じたりすることがあります。この歪みや筋肉の緊張が、脳への血流を妨げたり、平衡感覚を司る神経に影響を与えたりすることで、めまいを引き起こすと考えられています。特に、ふわふわとした浮遊感や、ふらつきを感じやすく、頭痛や肩こりを伴うことが多いのが特徴です。

2.3.1 パソコンやスマホの使いすぎがめまいの原因に

現代社会において、パソコンやスマートフォンの使用は避けられないものとなっていますが、その使いすぎが頚性めまいを悪化させる大きな要因となっています。長時間同じ姿勢で画面を見続けることで、首は前方に突き出た「ストレートネック」の状態になりやすく、首や肩への負担が著しく増大します。

また、画面から発せられる光や情報過多による眼精疲労も、首や肩の筋肉の緊張をさらに高め、自律神経の乱れにもつながります。こうした複合的な要因が重なることで、めまいが起こりやすくなるのです。

2.4 ストレスや疲労によるめまいと体への影響

精神的なストレスや肉体的な疲労は、めまいを引き起こす間接的、あるいは直接的な原因となることがあります。先述した自律神経の乱れと深く関連しており、心身のバランスが崩れることでめまいが誘発されやすくなります。

ストレスが続くと、体は常に緊張状態にあり、交感神経が優位になりがちです。これにより、血管が収縮し、血流が悪くなることで、脳や内耳への血流が滞り、めまいが起こりやすくなります。また、疲労の蓄積は体の回復力を低下させ、わずかな刺激でもめまいを感じやすくなることがあります。

ストレスや疲労によるめまいは、ふわふわとした浮遊感や、立ちくらみとして感じられることが多く、めまいだけでなく、不眠、頭痛、倦怠感、食欲不振など、全身のさまざまな不調を伴うことも少なくありません。めまいがさらなるストレスとなり、症状が悪化するという悪循環に陥ることもあります。

3. カイロプラクティックが着目するめまいの根本原因

めまいの症状は多岐にわたりますが、カイロプラクティックでは、その原因を単なる内耳の問題だけでなく、身体全体のバランスや神経機能の乱れに深く関連付けて考えます。特に、背骨や骨盤の歪みが神経伝達や血流に与える影響に着目し、めまいの根本的な改善を目指します。

3.1 背骨と骨盤の歪みがめまいに与える影響

私たちの体は、背骨という柱によって支えられています。この背骨、特に首の部分である頚椎は、脳と体をつなぐ重要な神経や血管が集中している場所です。頚椎に歪みが生じると、脳への血流が阻害されたり、平衡感覚や自律神経に関わる神経が圧迫されたりすることがあります。これが、ふらつきや回転性のめまいといった症状を引き起こす一因となるのです。特に、頭を支える上部頚椎のわずかなずれが、全身のバランス感覚に大きな影響を与えることが知られています。

また、体の土台である骨盤の歪みも無視できません。骨盤が歪むと、全身の姿勢が崩れ、結果として首や肩に過度な負担がかかります。この姿勢の歪みが、首周りの筋肉の緊張を招き、さらに頚椎の歪みを悪化させ、めまいの症状を誘発・悪化させることにつながるのです。

3.2 神経機能の回復とめまいの関係性

めまいと深く関わるのが、私たちの体の神経機能です。平衡感覚を司る神経は内耳から脳へと情報を送り、私たちは体の位置や動きを認識しています。しかし、背骨の歪みによって神経伝達の経路が阻害されると、脳に正確な情報が届かなくなり、めまいとして感じられることがあります。

また、自律神経もめまいに大きく関わっています。自律神経は、心臓の拍動や呼吸、消化、そして血管の収縮・拡張など、私たちが意識しない体の機能をコントロールしています。背骨の歪みが自律神経のバランスを乱すと、血管の調節がうまくいかなくなり、脳への血流が不安定になることで、めまいを引き起こすことがあります。カイロプラクティックでは、これらの神経機能が正常に働くよう、背骨の歪みを整えることに着目しています。

3.3 血行不良と自律神経のバランス調整

めまいの原因として、脳への血行不良も重要な要素です。特に、平衡感覚を司る内耳や脳幹部への血流が滞ると、めまいやふらつきの症状が現れやすくなります。首や肩の筋肉が凝り固まると、その中を通る血管が圧迫され、脳への血流が悪くなることがあります。これは、長時間のパソコンやスマートフォンの使用などによる不良姿勢が原因となることも少なくありません。

そして、この血行不良と密接に関わっているのが、先ほども触れた自律神経のバランスです。ストレスや疲労、不規則な生活習慣などにより自律神経が乱れると、血管の収縮・拡張が適切に行われなくなり、血流が悪化します。カイロプラクティックでは、身体の歪みを整えることで、筋肉の過緊張を緩和し、血流の改善を促します。さらに、神経伝達をスムーズにすることで、自律神経のバランスが整い、めまいが起こりにくい体へと導くことを目指します。

4. カイロプラクティックによるめまい改善へのアプローチ

4.1 丁寧な問診と検査でめまいの原因を特定

めまいの症状は人それぞれ異なり、その原因も多岐にわたります。そのため、カイロプラクティックでは、まず詳細な問診と丁寧な検査を通して、めまいの根本原因を特定することから始めます。

問診では、めまいがいつから始まったのか、どのような時に起こるのか、回転性、浮遊感、ふらつきなど、具体的な症状の種類や頻度、持続時間について詳しくお伺いします。また、過去の病歴、日頃の生活習慣、仕事内容、ストレスの有無なども、めまいの原因を探る上で重要な情報となります。

次に、身体の状態を把握するための検査を行います。視診による姿勢の歪みの確認、触診による筋肉の緊張や関節の動きの評価、さらに背骨や骨盤の可動域検査、神経学的検査などを実施します。これらの検査を通じて、めまいと関連する可能性のある身体の歪みや機能不全を見つけ出します。

特に、首の骨(頚椎)の歪みが脳への血流や自律神経に与える影響、あるいは胸椎や骨盤の歪みが全身のバランスや神経伝達に及ぼす影響を慎重に評価し、一人ひとりのめまいの原因に合わせたアプローチを導き出します。

4.2 身体の歪みを整えるカイロプラクティック施術

問診と検査によって特定されためまいの根本原因に対し、カイロプラクティックでは、手技による骨格調整を行います。身体に無理のない、優しい力で背骨や骨盤の歪みを整えていくことが特徴です。

施術は、歪みが生じている関節に対して、適切な方向と力加減でアプローチすることで、関節の動きを改善し、神経への圧迫を軽減することを目的としています。例えば、首の歪みが原因でめまいが起きている場合には、頚椎の関節の動きを正常に戻すことで、脳への血流改善や自律神経のバランス調整を促します。

全身の骨格バランスを整えることで、頭を支える首や肩への負担が減り、筋肉の緊張も和らぎます。これにより、身体全体がリラックスし、めまいを引き起こす要因の一つである身体の緊張状態を解消へと導きます。

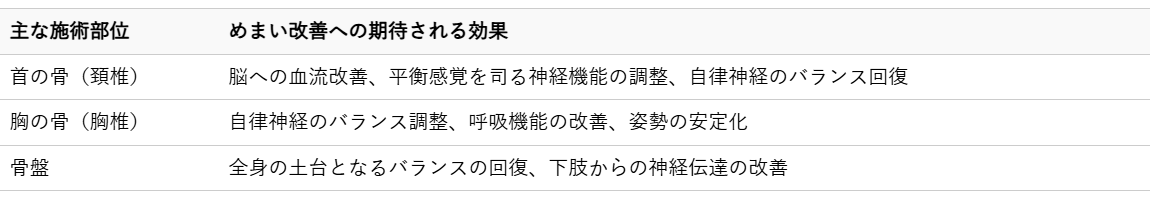

以下に、主な施術部位と期待される効果を示します。

これらの施術を通じて、身体が本来持っている自然な状態へと導き、めまいの症状が起こりにくい身体づくりを目指します。

4.3 神経伝達をスムーズにし自然治癒力を高める

カイロプラクティックの施術は、単に骨格の歪みを整えるだけでなく、その先にある神経機能の回復に重点を置いています。背骨の歪みは、その中を通る神経に不必要な圧迫を与え、脳と身体の間の情報伝達を阻害することがあります。この神経伝達の滞りが、自律神経の乱れや内耳機能の不調、平衡感覚の異常など、めまいの原因となる様々な問題を引き起こすと考えられます。

施術によって背骨の歪みが調整されると、神経への圧迫が解放され、脳からの指令がスムーズに身体の各部位に伝わり、また身体からの情報も正確に脳へと送られるようになります。これにより、自律神経のバランスが整い、内耳の機能や平衡感覚を司る神経経路が正常に働くようになります。

神経伝達がスムーズになることで、身体は本来持っている自然治癒力を最大限に発揮できるようになります。血行も改善され、めまいに関わる部位への酸素や栄養の供給が促進されることで、身体が自らめまいを改善していく力をサポートします。

カイロプラクティックは、めまいの症状を一時的に和らげるだけでなく、身体の根本的な機能を改善し、めまいを繰り返さない健康な状態へと導くことを目指しています。

5. めまいを繰り返さないための生活習慣とセルフケア

つらいめまいの症状が改善されたとしても、再発を防ぐためには日々の生活習慣を見直し、ご自身でできるセルフケアを取り入れることが非常に重要です。ここでは、めまいを繰り返さないための具体的な生活習慣と、自宅で手軽に取り組めるセルフケアについてご紹介します。

5.1 自宅でできる簡単な姿勢改善エクササイズ

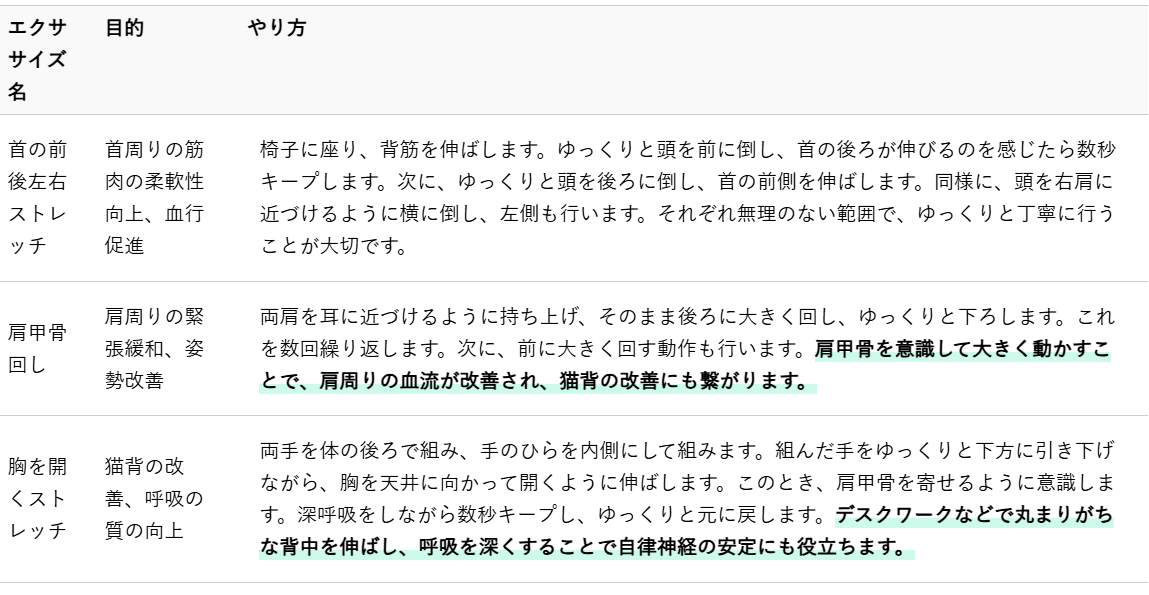

めまいの原因の一つとして、首や肩の凝り、そして姿勢の歪みが挙げられます。特にパソコンやスマートフォンの長時間使用は、首や肩に大きな負担をかけ、頚性めまいを引き起こす要因となりかねません。ここでは、日々の生活で凝り固まりがちな首や肩、背中の筋肉をほぐし、正しい姿勢を保つための簡単なエクササイズをご紹介します。

これらのエクササイズは、血行を促進し、自律神経のバランスを整えることにも繋がります。 毎日少しずつでも継続することで、めまいが起こりにくい身体づくりを目指しましょう。

これらのエクササイズを行う際は、痛みを感じるまで無理に伸ばさないこと、呼吸を止めずにゆっくり行うことを心がけてください。継続することが何よりも大切ですので、ご自身のペースで習慣化しましょう。

5.2 質の良い睡眠とストレス管理の重要性

自律神経の乱れはめまいの大きな原因の一つであり、その自律神経のバランスを整える上で、質の良い睡眠と適切なストレス管理は欠かせません。心身の疲労が蓄積すると、めまいが再発しやすくなるため、日々の生活の中で意識的に取り組むことが大切です。

5.2.1 質の良い睡眠のための習慣

睡眠は、日中の活動で疲れた身体と心を回復させるための重要な時間です。質の良い睡眠を確保することで、自律神経のバランスが整い、めまいが起こりにくい状態を維持できます。

-

規則正しい睡眠リズムを保つ

毎日決まった時間に寝起きすることで、身体の体内時計が整い、自然な眠りにつきやすくなります。週末も大きく崩さないように心がけましょう。

-

寝る前のリラックス習慣を作る

就寝前には、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、軽い読書をする、アロマを焚くなど、心身をリラックスさせる習慣を取り入れましょう。スマートフォンやパソコンの画面から発せられるブルーライトは、睡眠を妨げるため、寝る1時間前には使用を控えることをおすすめします。

-

快適な寝室環境を整える

寝室は、暗く静かで、適度な温度と湿度に保たれていることが理想です。ご自身にとって最もリラックスできる環境を整えましょう。

-

カフェインやアルコールの摂取を控える

特に夕方以降のカフェインやアルコールの摂取は、睡眠の質を低下させる可能性があります。控えるか、量を調整するようにしましょう。

5.2.2 ストレス管理とリラックス法

現代社会においてストレスは避けられないものですが、そのストレスを適切に管理し、心身をリラックスさせる方法を知ることは、めまいの予防に繋がります。

-

ストレスの原因を認識する

何がストレスになっているのかを具体的に把握することが、対処の第一歩です。日記をつけるなどして、ご自身の感情や状況を客観的に見つめ直してみましょう。

-

リラックスできる時間を作る

趣味に没頭する、自然の中で過ごす、友人とおしゃべりするなど、ご自身が心から楽しめる時間を持つことが大切です。気分転換を図ることで、ストレスが軽減され、自律神経のバランスが整いやすくなります。

-

深呼吸や瞑想を取り入れる

深い呼吸は、副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる効果があります。数分間でも良いので、静かな場所でゆっくりと深呼吸を繰り返す習慣を取り入れてみましょう。瞑想も、心の落ち着きを取り戻すのに役立ちます。

-

適度な運動を習慣にする

ウォーキングや軽いジョギング、ヨガなど、ご自身に合った適度な運動は、ストレス解消だけでなく、全身の血行促進や自律神経の調整にも効果的です。無理のない範囲で継続することが重要です。

これらの生活習慣とセルフケアは、めまいを繰り返さないための大切な予防策です。ご自身の身体と心の声に耳を傾け、無理なく続けられる方法を見つけることが、健康な毎日を送るための鍵となります。

6. まとめ

めまいには、内耳の異常によるものや自律神経の乱れ、さらには首や肩の凝り、姿勢の歪みからくる頚性めまい、そしてストレスや疲労が原因となるものまで、実に多様な原因が存在します。

特に、日常的なパソコンやスマートフォンの使用、長時間の不良姿勢は、背骨や骨盤の歪みを引き起こし、神経機能の低下や血行不良、自律神経のバランスの乱れへとつながり、めまいの根本的な原因となっているケースが少なくありません。

カイロプラクティックでは、丁寧な問診と検査を通じて、お客様一人ひとりのめまいの原因を特定し、身体の歪みを整えることで、神経伝達をスムーズにし、本来備わっている自然治癒力を高めることを目指します。これにより、めまいの根本的な改善へと導き、再発しにくい身体づくりをサポートいたします。

施術だけでなく、質の良い睡眠やストレス管理、そしてご自宅でできる簡単な姿勢改善エクササイズなど、日々の生活習慣を見直すことも、めまいを繰り返さないためには非常に重要です。

つらいめまいでお困りでしたら、ぜひ一度ご相談ください。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。