座骨神経痛と椎間板ヘルニアの違いを整体で徹底解説!あなたの痛み、原因はどっち?

長引く腰の痛みや、お尻から足にかけて広がるしびれに悩まされていませんか?「これって座骨神経痛なのかな?」「もしかして椎間板ヘルニア?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。実は、これらの症状は似ているようで、その原因や痛みのメカニズムには決定的な違いがあります。この記事では、あなたのその不快な痛みが座骨神経痛と椎間板ヘルニアのどちらから来ているのかを明確に理解できるよう、それぞれの症状や原因、そして両者の見分け方を整体の視点から徹底的に解説します。さらに、整体がこれらの痛みに対してどのようなアプローチで根本改善を目指すのか、具体的な施術例や予防策までご紹介しますので、痛みの原因を正しく知り、ご自身の身体に合った改善策を見つけるための第一歩を踏み出せるでしょう。

1. あなたのその痛み、もしかして座骨神経痛?椎間板ヘルニア?

足やお尻、太もも、ふくらはぎにかけて、しびれや痛みが走ることはありませんか。その不快な感覚は、日常生活に大きな影響を与え、時には歩くことさえ困難に感じさせるかもしれません。

多くの方が経験するこれらの症状は、座骨神経痛や椎間板ヘルニアが原因となっている場合があります。しかし、両者の症状は似ている部分も多く、「自分の痛みはどちらなのだろう」と不安を感じている方も少なくありません。

もしかしたら、あなたは次のような疑問を抱えているかもしれません。

- 腰から足にかけての痛みが、いつからか始まった。

- お尻の奥が常に重だるく、しびれる感覚がある。

- 前かがみになったり、座ったりすると痛みが強くなる。

- 自分の症状が座骨神経痛なのか、それとも椎間板ヘルニアなのか、違いがよく分からない。

- 整体でこれらの痛みが改善するのか知りたい。

この記事では、座骨神経痛と椎間板ヘルニアそれぞれの症状や原因を分かりやすく解説し、両者の決定的な違いを比較します。あなたの痛みがどちらに当てはまる可能性が高いのか、そして整体でどのようにアプローチできるのかを、一緒に探っていきましょう。

まずは、ご自身の痛みがどちらのタイプに近いのか、簡単なチェックをしてみましょう。

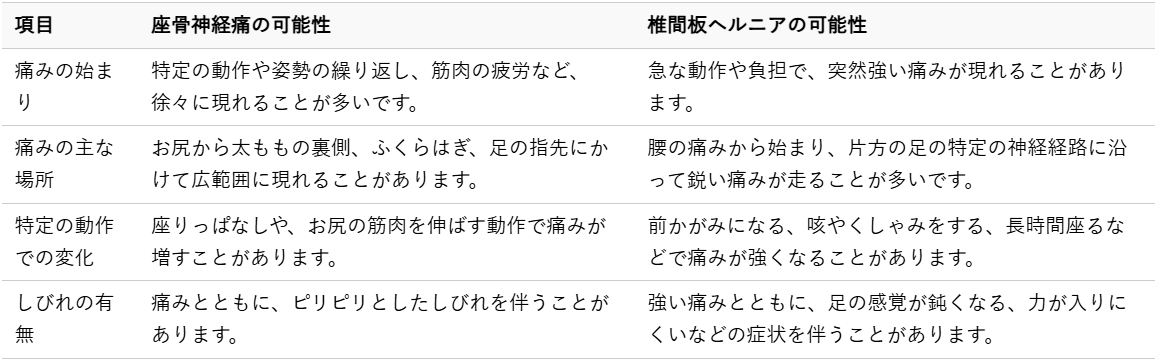

1.1 あなたの痛み、どちらのタイプに近いですか?簡易チェック

以下の項目で、ご自身の症状に当てはまるものが多い方をご確認ください。あくまで簡易的な目安であり、詳細な判断は専門家にご相談ください。

いかがでしたでしょうか。この簡易チェックで、ご自身の痛みの傾向が見えてきたかもしれません。

次の章からは、座骨神経痛と椎間板ヘルニア、それぞれの症状と原因についてさらに詳しく解説していきます。あなたの痛みの正体を理解し、適切な改善策を見つける第一歩としてください。

2. 座骨神経痛とは?症状と原因を徹底解説

「座骨神経痛」という言葉を耳にすると、多くの方が特定の病気をイメージされるかもしれません。しかし、実は座骨神経痛は病名ではなく、何らかの原因によって座骨神経が刺激され、その経路に沿って現れる痛みやしびれなどの症状の総称を指します。お尻から太ももの裏、ふくらはぎ、足先にかけて広がるこれらの不快な症状は、日常生活に大きな影響を及ぼすことがあります。ご自身の症状が座骨神経痛に該当するのか、その特徴を詳しく見ていきましょう。

2.1 座骨神経痛の主な症状と特徴

座骨神経痛の症状は、その原因や神経の圧迫度合いによって様々ですが、共通して見られる特徴があります。主な症状と、その感じ方について解説いたします。

- 痛み:

お尻の奥から太ももの裏側、ふくらはぎ、そして足先にかけて、電気が走るような鋭い痛みや、焼けるような痛み、ズキズキとした痛み、鈍い痛みなど、多様な痛みが現れます。特に、座っている時や立ち上がる時、歩く時、あるいは咳やくしゃみをした際に痛みが強まることがあります。特定の動作で痛みが増すのは、神経が圧迫されたり、引っ張られたりするためと考えられます。

- しびれ:

ピリピリ、ジンジンとした感覚や、足の感覚が鈍くなる、または逆に過敏になるなどのしびれが生じます。痛みと同時にしびれが現れることも多く、症状が進行すると、しびれの範囲が広がることもあります。

- 感覚異常:

皮膚の感覚が麻痺したように感じたり、触られている感覚が鈍くなったりすることがあります。また、冷たさや熱さを感じにくくなることもあります。

- 筋力低下:

足に力が入らない、足首が上がりにくい(下垂足)、つま先立ちができないといった筋力低下が見られることがあります。これは、神経が長期的に圧迫されることで、筋肉への指令がうまく伝わらなくなるために起こります。

- 片側性:

多くの場合、体の左右どちらか一方に症状が現れるのが特徴です。両側に症状が出るケースもありますが、その場合でもどちらか一方がより強く症状を感じることが多いです。

これらの症状は、日常生活における座る、立つ、歩くといった基本的な動作に支障をきたし、睡眠の質を低下させる原因にもなります。ご自身の症状にこれらの特徴が見られる場合は、座骨神経痛の可能性を疑ってみることが大切です。

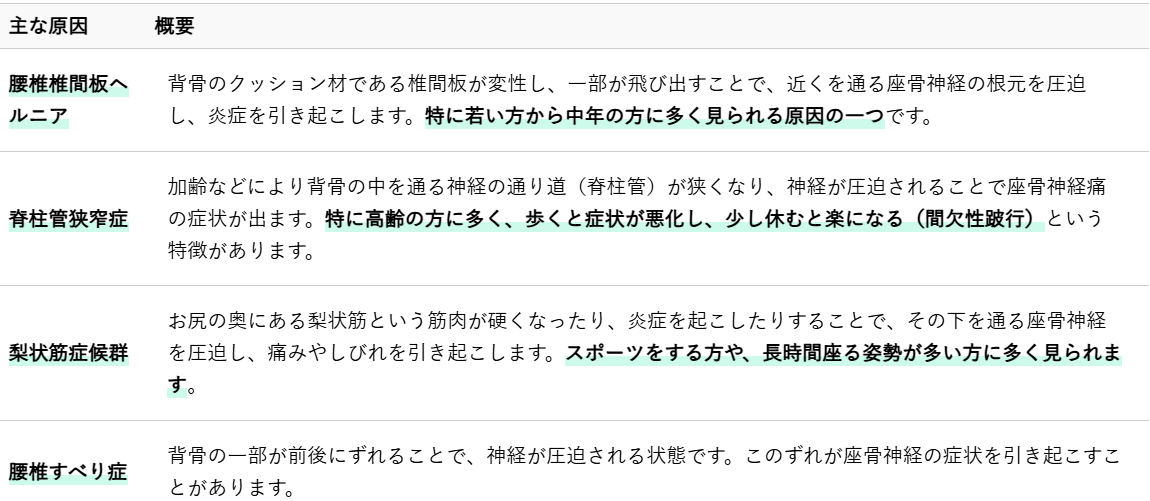

2.2 座骨神経痛を引き起こす様々な原因

座骨神経痛は症状の総称であるため、その根本には様々な原因が隠されています。座骨神経がどこかで圧迫されたり、炎症を起こしたりすることで症状が現れるのですが、その主な原因について見ていきましょう。

これらの原因は単独で発生することもあれば、複数組み合わさって症状を引き起こすこともあります。ご自身の生活習慣や身体の状態を振り返り、どの原因に当てはまる可能性があるかを考えることが、改善への第一歩となります。

3. 椎間板ヘルニアとは?症状と原因を徹底解説

椎間板ヘルニアは、背骨のクッションの役割を果たす椎間板が変性し、内部の髄核が飛び出して神経を圧迫する状態を指します。この神経圧迫が、腰や足に痛みやしびれといった様々な症状を引き起こす原因となります。特に、腰椎(腰の骨)に発生することが多いため、「腰椎椎間板ヘルニア」と呼ばれることが一般的です。

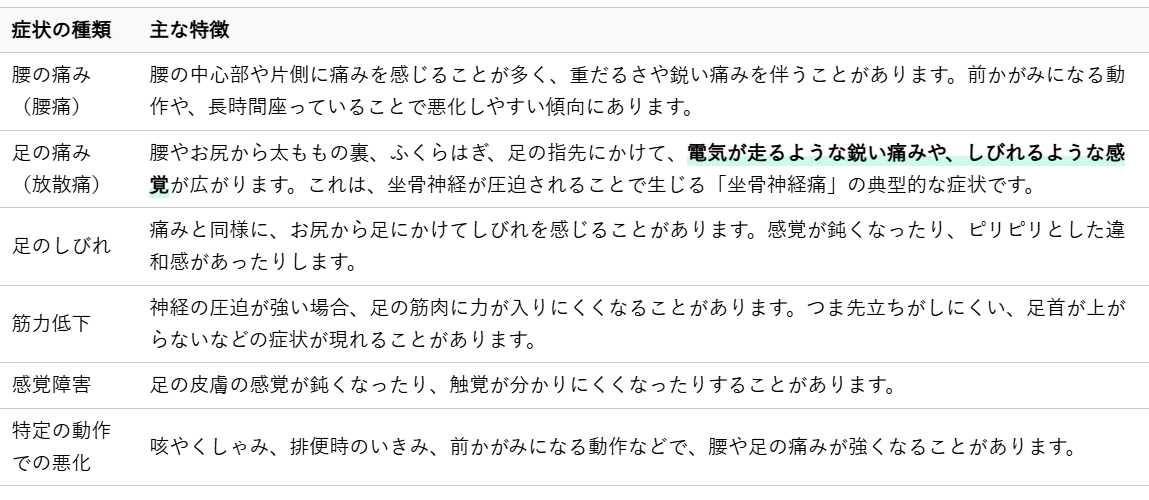

3.1 椎間板ヘルニアの主な症状と特徴

椎間板ヘルニアの症状は、飛び出した髄核がどの神経を圧迫するかによって異なりますが、主に腰からお尻、そして足にかけての痛みやしびれが特徴です。症状の出方には個人差がありますが、以下のような特徴が見られます。

これらの症状は、安静にしていると軽減し、活動すると悪化する傾向があります。また、症状が片側の足にのみ現れることが多いのも特徴の一つです。しかし、重症化すると両足に症状が出たり、排尿・排便のコントロールが難しくなるなどの深刻な症状が現れることもあります。

3.2 椎間板ヘルニアが発症するメカニズム

椎間板ヘルニアは、背骨と背骨の間にあるクッション材である椎間板が損傷し、内部の組織が飛び出すことで発症します。このメカニズムを詳しく見ていきましょう。

3.2.1 椎間板の構造と役割

椎間板は、ドーナツ状の線維輪(せんいりん)という硬い外側の層と、その中にゼリー状の髄核(ずいかく)という柔らかい中心部分から構成されています。この椎間板は、背骨にかかる衝撃を吸収し、スムーズな動きを可能にする重要な役割を担っています。

3.2.2 ヘルニア発生のプロセス

様々な要因により線維輪が損傷し、その亀裂から内部の髄核が外に押し出されたり、完全に飛び出してしまったりすることがあります。この飛び出した髄核が、近くを通る神経(神経根)を圧迫したり、炎症を引き起こしたりすることで、痛みやしびれなどの症状が発生します。これが椎間板ヘルニアの基本的な発症メカニズムです。

3.2.3 椎間板ヘルニアを引き起こす主な原因

椎間板ヘルニアは、単一の原因で発症することは少なく、複数の要因が複合的に作用して発生することがほとんどです。

- 加齢による椎間板の変性

椎間板は年齢とともに水分量が減少し、弾力性が失われていきます。これにより、線維輪がもろくなり、損傷しやすくなります。 - 不適切な姿勢や動作

長時間のデスクワークや猫背、中腰での作業、重いものを持ち上げる際の不適切な姿勢など、腰に負担がかかる動作を繰り返すことで、椎間板に過度な圧力がかかり、損傷を招くことがあります。 - 過度な負荷

スポーツでの激しい動きや、肉体労働など、腰に大きな負担がかかる活動も原因となり得ます。 - 肥満

体重が増加すると、腰にかかる負担も増え、椎間板への圧迫が強まります。 - 喫煙

喫煙は椎間板への栄養供給を阻害し、変性を促進すると言われています。 - 遺伝的要因

体質的に椎間板ヘルニアになりやすい方もいらっしゃいます。

これらの原因が絡み合い、椎間板に持続的なストレスがかかることで、ヘルニアの発症リスクが高まります。特に、日常生活での姿勢や身体の使い方が大きく影響するため、日頃からの意識が大切になります。

4. 座骨神経痛と椎間板ヘルニアの決定的な違いを比較

あなたの身体に起きている痛みやしびれが、座骨神経痛によるものなのか、それとも椎間板ヘルニアによるものなのか、その決定的な違いを理解することは、適切なアプローチを見つける上で非常に重要です。ここでは、症状の出方や原因部位、そしてご自身でできる簡易的な見分け方について詳しく解説します。

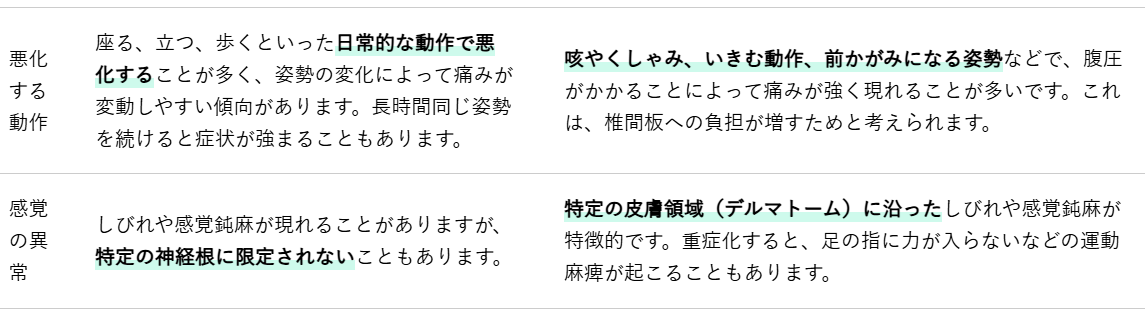

4.1 症状の出方と痛みの特徴の違い

座骨神経痛と椎間板ヘルニアは、どちらも下肢に痛みやしびれを引き起こすことがありますが、その症状の出方や痛みの特徴には明確な違いがあります。これらの違いを把握することで、ご自身の状態をより深く理解する手助けになります。

4.2 原因部位と進行度の違い

座骨神経痛と椎間板ヘルニアは、その原因となる部位や疾患の進行度合いにおいても大きな違いがあります。この違いを理解することは、根本的な改善を目指す上で非常に重要です。

座骨神経痛は、それ自体が病名ではなく、座骨神経が何らかの原因によって刺激や圧迫を受け、その走行に沿って痛みやしびれが現れる「症状の総称」です。そのため、座骨神経痛を引き起こす原因は非常に多岐にわたります。最も一般的な原因としては、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、梨状筋症候群、脊椎分離すべり症などが挙げられます。これらの原因疾患によって、座骨神経への圧迫や炎症が生じ、結果として座骨神経痛の症状が現れるのです。

一方、椎間板ヘルニアは、背骨のクッションの役割を果たす椎間板が変性し、その内部にある髄核が飛び出して近くを通る神経根を直接圧迫する状態を指します。これは特定の構造的な問題であり、座骨神経痛の最も代表的な原因の一つでもあります。つまり、椎間板ヘルニアは座骨神経痛の原因となり得る疾患の一つであり、座骨神経痛は椎間板ヘルニアによって引き起こされる症状の一つである、という関係性になります。

進行度合いについても違いがあります。座骨神経痛は、原因となる疾患の進行度合いによって症状の強さや持続期間が異なります。軽度の場合は安静や姿勢の改善で症状が和らぐこともありますが、原因疾患が進行すると症状も悪化しやすくなります。

椎間板ヘルニアの場合、初期段階では腰痛のみのこともありますが、ヘルニアが神経根を圧迫し始めると、下肢の痛みやしびれが強く現れます。さらに進行すると、筋力低下や麻痺、場合によっては排尿・排便障害といった重篤な症状に至ることもあります。このような場合は、早期に適切な施術やアプローチを検討することが重要です。

4.3 自分でできる簡易的な見分け方

ご自身の症状が座骨神経痛なのか、椎間板ヘルニアによるものなのか、ある程度の目安をご自身で確認できる簡易的な方法があります。ただし、これらはあくまで目安であり、正確な診断は専門家が行う必要があります。

ご自身で試せる簡易的な見分け方として、以下の点を参考にしてみてください。

-

咳やくしゃみで痛みが強くなるか

咳やくしゃみ、いきむ動作をした際に、腰やお尻、足の痛みが強く響くように悪化する場合は、椎間板ヘルニアの可能性が考えられます。これらの動作で腹圧がかかり、椎間板への負担が増すためです。 -

特定の姿勢や動作で痛みが変化するか

前かがみになったり、座り続けたりすると痛みが強くなる場合、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症など、腰部の問題が考えられます。また、長時間座っているとお尻の奥が痛む場合は、梨状筋症候群など、お尻周りの筋肉が原因である可能性も示唆されます。 -

足の指に力が入るか、感覚に異常はないか

足の指を動かす際に力が入りにくい、または足の裏や甲、指先の感覚が鈍い、麻痺しているように感じる場合は、神経の圧迫が比較的強く、椎間板ヘルニアの可能性が高まります。特に、つま先立ちや踵立ちがしにくい、足首を反らす・伸ばす動作が難しい場合は注意が必要です。 -

お尻の特定の場所を押すと痛むか

お尻の深く、特に座ったときに体重がかかる部分を指で押してみて、強い痛みやしびれが誘発される場合は、梨状筋症候群など、お尻の筋肉が座骨神経を圧迫している可能性も考えられます。

これらのセルフチェックは、あくまでご自身の状態を把握するための一助です。もし気になる症状がある場合は、自己判断せずに、専門の施術院にご相談いただくことを強くお勧めします。適切な検査と評価によって、症状の根本原因を特定し、最適なアプローチを受けることが、改善への第一歩となります。

5. 整体で座骨神経痛や椎間板ヘルニアの痛みを改善するアプローチ

5.1 整体が目指す根本改善とは

整体は、座骨神経痛や椎間板ヘルニアによる痛みの根本的な原因にアプローチし、身体が本来持っている自然治癒力を高めることを目指します。一時的な痛みの緩和だけでなく、痛みが再発しにくい身体づくりをサポートすることが重要だと考えています。

具体的には、骨盤の歪み、脊柱のバランス、全身の筋肉の緊張状態などを丁寧に検査し、それぞれの状態に合わせて調整を行います。これにより、神経への圧迫を軽減し、血流やリンパの流れを促進することで、身体全体の機能が正常に働くよう導いていきます。単に痛みのある部分だけを施術するのではなく、身体全体のつながりを重視したアプローチが整体の特徴です。

5.2 座骨神経痛に対する整体施術の具体例

座骨神経痛の症状は多岐にわたるため、整体では一人ひとりの身体の状態や痛みの原因を詳細に把握し、個別の状態に合わせた施術を行います。

- 骨盤・脊柱の調整

骨盤の歪みや脊柱のS字カーブの乱れは、座骨神経に負担をかける大きな原因となります。整体では、これらの歪みを優しく調整し、神経への圧迫を軽減することで、痛みの緩和を目指します。 - 筋肉の緊張緩和

梨状筋や臀部の筋肉の過緊張が座骨神経を圧迫しているケースが多く見られます。これらの緊張した筋肉を丁寧に緩め、血行を促進することで、神経の炎症を抑え、痛みを和らげます。 - 股関節の可動域改善

股関節の動きが悪くなると、腰や骨盤に余計な負担がかかり、座骨神経痛を引き起こすことがあります。股関節周りの筋肉を調整し、可動域を改善することで、身体全体のバランスを整えます。 - 姿勢と身体の使い方指導

日常生活での姿勢の癖や身体の使い方が、座骨神経痛の悪化や再発につながることがあります。正しい姿勢や負担の少ない動作についてのアドバイスも行い、セルフケアをサポートいたします。

5.3 椎間板ヘルニアに対する整体施術の具体例

椎間板ヘルニアの場合、整体は椎間板そのものを直接治療するものではありません。しかし、ヘルニアによって引き起こされる神経圧迫を軽減し、痛みを和らげるための環境を整えることができます。

- 脊柱への負担軽減

ヘルニアの症状を悪化させないよう、脊柱にかかる負担を最小限に抑えることを重視します。骨盤や背骨の配列を整え、特定の部位に集中する圧力を分散させることで、神経への刺激を緩和します。 - 体幹の安定化と姿勢改善

体幹を支えるインナーマッスルが弱っていると、脊柱が不安定になりやすく、ヘルニアの症状が悪化する可能性があります。整体では、これらの筋肉の働きを活性化させ、体幹の安定性を高めることで、脊柱への負担を軽減し、正しい姿勢を維持できるようサポートします。 - 周囲の筋肉の緊張緩和

ヘルニアによって引き起こされる痛みやしびれは、周囲の筋肉の過緊張を招くことがあります。腰部や臀部、下肢の緊張した筋肉を丁寧に緩めることで、血流を改善し、神経の炎症を抑えることを目指します。 - 日常生活での注意点指導

ヘルニアの症状がある場合、日常生活での身体の動かし方や姿勢が非常に重要です。負担をかけにくい立ち方、座り方、物の持ち上げ方など、具体的なアドバイスを提供し、再発予防に努めます。

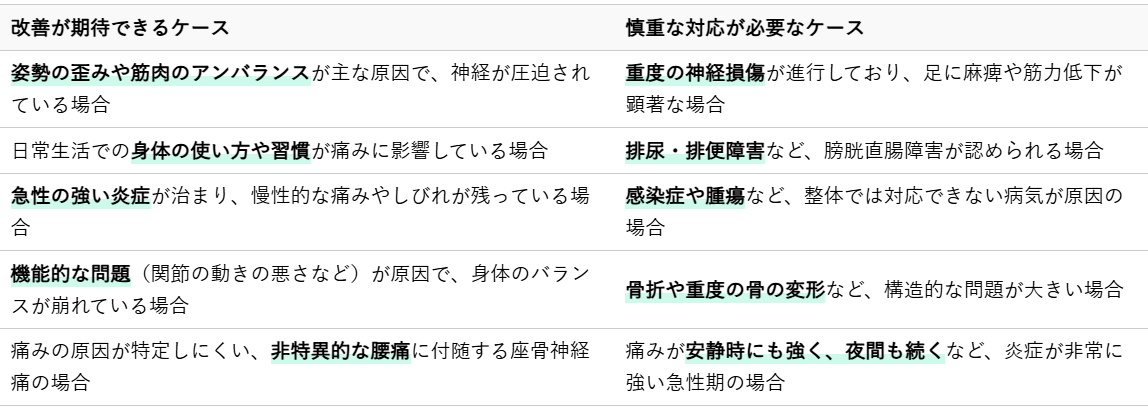

5.4 整体で改善が期待できるケースとそうでないケース

整体は、座骨神経痛や椎間板ヘルニアによる痛みの改善に貢献できることが多いですが、全ての症状に対応できるわけではありません。ご自身の症状がどのケースに当てはまるかを知ることは、適切な選択をする上で非常に重要です。

上記に当てはまらない、より重篤な症状や、急激な症状の悪化が見られる場合は、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

6. 座骨神経痛と椎間板ヘルニアの予防と日常生活での注意点

座骨神経痛や椎間板ヘルニアによる痛みは、一度改善しても、日々の生活習慣や身体の使い方によって再発する可能性があります。そのため、痛みを繰り返さないためには、日常生活における予防と注意点が非常に重要になります。ここでは、ご自身の身体を守るために意識していただきたいポイントを詳しく解説いたします。

6.1 正しい姿勢と身体の使い方

私たちの身体は、姿勢や動作によって特定の部位に負担がかかりやすい構造をしています。特に、腰や背骨に過度な負担がかかることで、座骨神経痛や椎間板ヘルニアのリスクが高まります。日々の生活の中で、以下の点に意識を向けてみてください。

正しい姿勢を保つことは、背骨の自然なS字カーブを維持し、椎間板への負担を均等に分散させるために不可欠です。また、物を持ち上げる際や座る際など、一つ一つの動作を丁寧に行うことで、腰への衝撃を最小限に抑えることができます。

これらの意識を日常に取り入れることで、無意識のうちにかかっていた身体への負担を減らし、痛みの予防につなげることができます。継続することが何よりも重要ですので、焦らず少しずつ習慣化していきましょう。

6.2 自宅でできる簡単なストレッチと体操

筋肉の柔軟性を保ち、体幹を強化することは、座骨神経痛や椎間板ヘルニアの予防、そして痛みの緩和に役立ちます。ここでは、ご自宅で手軽にできる簡単なストレッチと体操をご紹介します。無理のない範囲で、毎日少しずつ継続することが大切です。

6.2.1 座骨神経痛の予防・緩和に役立つストレッチ

座骨神経痛は、お尻の筋肉の硬さや坐骨神経への圧迫が原因となることが多いため、股関節周りやお尻の筋肉を柔らかくするストレッチが効果的です。

-

梨状筋(りじょうきん)ストレッチ

仰向けに寝て、片方の膝を胸に引き寄せます。その膝を反対側の肩に向かってゆっくりと引き寄せ、お尻の奥の筋肉が伸びているのを感じましょう。この姿勢を20秒から30秒ほどキープし、左右交互に行います。椅子に座って片足を反対側の膝に乗せ、上半身を少し前に倒す方法でも同様にストレッチできます。

-

ハムストリングス(太ももの裏側)ストレッチ

仰向けに寝て、片方の膝を伸ばしたまま、タオルなどを足の裏にかけ、ゆっくりと天井に向かって持ち上げます。太ももの裏側が心地よく伸びる位置で20秒から30秒ほどキープし、左右交互に行います。座って行う場合は、片足を前に伸ばし、もう片方の足を曲げて、ゆっくりと前に体を倒していく方法もあります。

6.2.2 椎間板ヘルニアの予防・緩和に役立つ体操

椎間板ヘルニアの予防には、体幹を安定させる筋肉、特にインナーマッスルを強化することが重要です。これにより、背骨への負担を軽減し、安定性を高めることができます。

-

ドローイン(腹横筋の活性化)

仰向けに寝て膝を立て、お腹に手を当てます。息をゆっくりと吐きながら、お腹をへこませていきます。お腹を最大限にへこませた状態で、その状態を10秒ほどキープし、ゆっくりと息を吸いながらお腹を戻します。これを5回から10回繰り返しましょう。腹横筋はコルセットのように体幹を支える重要な筋肉です。

-

バードドッグ(体幹安定化体操)

四つん這いの姿勢になり、手は肩の真下、膝は股関節の真下に置きます。お腹を軽く引き締め、背中が丸まったり反ったりしないように注意しながら、片腕と反対側の脚を床と平行になるまでゆっくりと持ち上げます。身体がブレないように意識し、数秒キープしてからゆっくりと元の位置に戻します。左右交互に5回から10回行いましょう。

これらのストレッチや体操を行う際は、決して無理をせず、痛みを感じたらすぐに中止してください。特に椎間板ヘルニアの場合は、症状が悪化する可能性もあるため、専門家のアドバイスを受けながら行うことをお勧めします。継続することで、身体の柔軟性が向上し、体幹が安定し、痛みが出にくい身体へと変化していくことが期待できます。

日々の生活の中で、ご紹介した予防策と注意点を意識して取り入れることで、座骨神経痛や椎間板ヘルニアによる痛みの再発を防ぎ、より快適な毎日を送るための土台を築くことができます。ご自身の身体と向き合い、適切なケアを続けることが、健やかな生活への第一歩となるでしょう。

7. まとめ

座骨神経痛と椎間板ヘルニアは、どちらも下肢に広がるつらい痛みを引き起こすことがありますが、その根本的な原因や発症メカニズムには明確な違いがあります。ご自身の痛みがどちらに起因するものなのかを正確に理解することが、適切な改善への第一歩となります。自己判断だけでは難しいケースも多いため、専門家による正確な評価と適切なアプローチが非常に重要です。

整体では、お一人おひとりの身体の状態を丁寧に評価し、痛みの根本原因にアプローチすることで、つらい症状の改善を目指します。単に痛みを和らげるだけでなく、身体のバランスを整え、正しい姿勢や動き方を身につけていただくことで、痛みが再発しにくい身体づくりをサポートいたします。日常生活での注意点や、ご自宅でできる簡単な予防法についても、具体的なアドバイスをさせていただきます。

もし、あなたが長引く座骨神経痛や椎間板ヘルニアの疑いのある痛みでお悩みでしたら、決して一人で抱え込まず、専門家にご相談ください。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。