脊柱管狭窄症の痛みに効く!サポーターの正しい使い方と整体で改善する秘訣

脊柱管狭窄症による腰や足の痛み、しびれに日々お悩みではありませんか?このつらい症状を少しでも和らげ、快適な日常生活を送るためには、サポーターの適切な活用と整体でのアプローチが非常に有効です。この記事では、数あるサポーターの中からあなたに合ったものを見つける選び方から、その正しい使い方、そして効果を最大限に引き出すコツを詳しく解説いたします。さらに、整体が脊柱管狭窄症の根本的な改善にどのように貢献するのか、その仕組みと具体的な効果もご紹介。サポーターと整体を上手に併用することで、つらい痛みを効率的に軽減し、より活動的な毎日を取り戻すための具体的な方法が手に入ります。ぜひ最後までお読みいただき、あなたの脊柱管狭窄症改善の一助としてください。

1. 脊柱管狭窄症とはどんな症状か

脊柱管狭窄症は、背骨の中を通る神経の通り道である「脊柱管」が狭くなることで、神経が圧迫され、様々な症状を引き起こす状態を指します。特に、腰の部分に発症することが多く、これを腰部脊柱管狭窄症と呼びます。脊柱管は、脳から続く脊髄やそこから枝分かれする神経(馬尾神経や神経根)が通る大切な空間です。

1.1 脊柱管狭窄症の基本的なメカニズム

私たちの背骨は、椎骨と呼ばれる骨が積み重なってできており、その中心にはトンネルのような脊柱管があります。この脊柱管の中には、脳から全身へと指令を送る神経が通っています。脊柱管狭窄症では、この脊柱管を構成する骨や靭帯、椎間板などが変性し、肥厚したり、骨棘ができたりすることで、脊柱管が物理的に狭くなります。その結果、内部を通る神経が圧迫され、血流が悪くなることで、痛みやしびれなどの症状が現れるのです。

1.2 脊柱管狭窄症の主な原因

脊柱管狭窄症の最も一般的な原因は、加齢による背骨の変化です。年齢を重ねるにつれて、以下のような変化が脊柱管の狭窄を引き起こしやすくなります。

- 椎間板の変性:椎間板が水分を失って弾力性が低下し、潰れることで脊柱管が狭まります。

- 黄色靭帯の肥厚:背骨の安定を保つ黄色靭帯が厚くなり、神経を圧迫します。

- 骨棘の形成:骨の変形によって、トゲのような骨棘ができ、神経に当たることがあります。

- 椎間関節の変形:椎骨同士をつなぐ関節が変形し、脊柱管のスペースを狭めます。

これらの変化は、長年の姿勢の癖や、腰への負担の蓄積なども影響して進行することが考えられます。

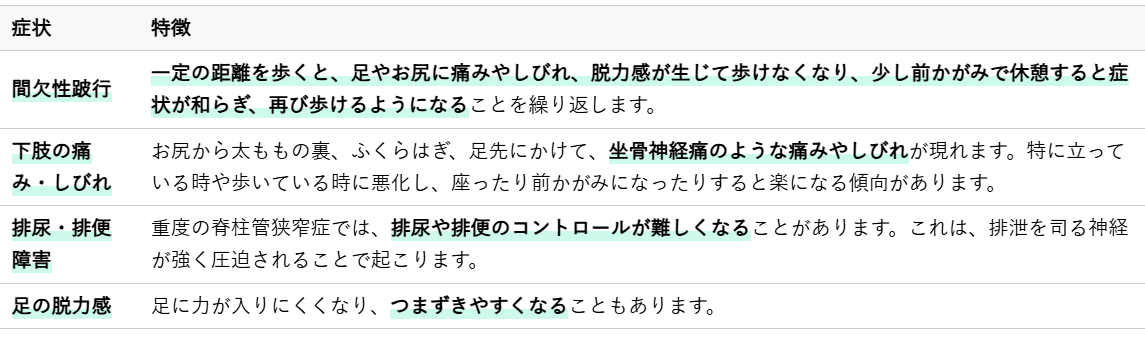

1.3 脊柱管狭窄症で現れる典型的な症状

脊柱管狭窄症の症状は、神経が圧迫される部位や程度によって異なりますが、特に特徴的なのが「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」です。主な症状は以下の通りです。

これらの症状は、背筋を伸ばして立つ、または歩くことで強まり、前かがみになったり、座ったりすることで和らぐという特徴があります。これは、前かがみになることで脊柱管がわずかに広がり、神経への圧迫が軽減されるためです。

1.4 症状の進行と日常生活への影響

脊柱管狭窄症の症状は、初期の段階では軽い痛みやしびれで済むこともありますが、進行すると日常生活に大きな支障をきたすようになります。歩ける距離が徐々に短くなり、買い物や散歩といった外出が困難になることも少なくありません。また、夜間にも足の痛みやしびれで眠れなくなるなど、生活の質が著しく低下する場合があります。症状を放置せず、適切なケアを始めることが大切です。

2. 脊柱管狭窄症の痛みを和らげるサポーターの選び方

脊柱管狭窄症による腰の痛みやしびれを和らげるためには、ご自身の症状やライフスタイルに合ったサポーターを選ぶことが非常に大切です。適切なサポーターは、腰椎への負担を軽減し、安定性を高めることで、日常生活をより快適に過ごす手助けとなります。

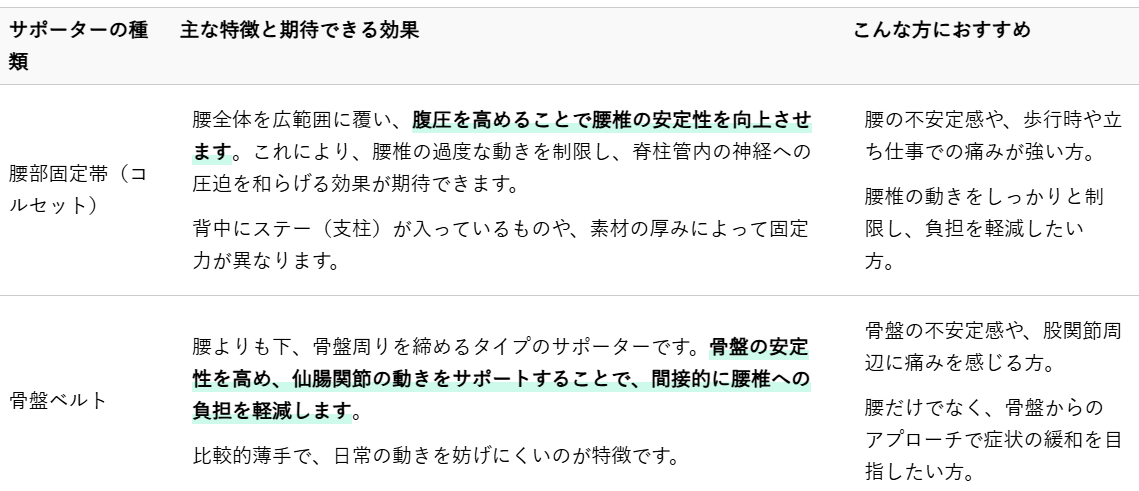

2.1 サポーターの種類とそれぞれの特徴

脊柱管狭窄症の痛みをサポートするサポーターには、主に腰部全体を覆うタイプや骨盤に特化したタイプなど、いくつかの種類があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状態に合ったものを選びましょう。

これらの種類に加え、サポーターの素材も重要です。例えば、通気性に優れたメッシュ素材は夏場に、保温性のあるウール素材は冷え対策に、伸縮性の高いゴム素材はフィット感を重視したい場合に選ばれます。

2.2 自分に合ったサポーターを見つけるポイント

多種多様なサポーターの中から、ご自身に最適なものを見つけるためには、いくつかの重要なポイントがあります。

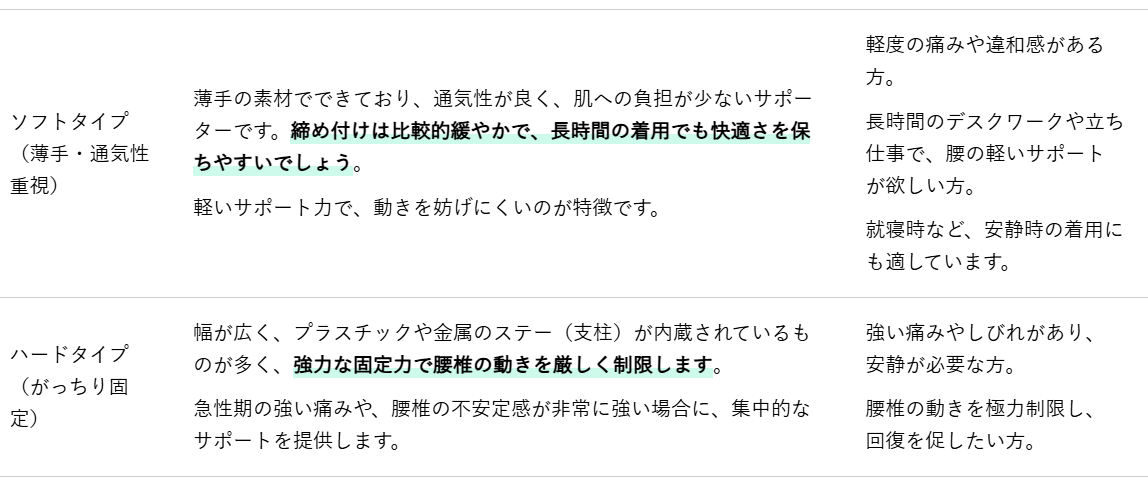

2.2.1 症状の程度と活動レベルを考慮する

まず、ご自身の脊柱管狭窄症の症状の程度(軽度、中度、重度)と、どのような場面でサポーターを使いたいか(安静時、日常生活、軽い活動時など)を明確にしましょう。

- 軽度の症状や予防目的の場合:薄手で通気性の良いソフトタイプがおすすめです。動きを妨げにくく、長時間の着用でも快適さを保ちやすいでしょう。

- 日常生活でのサポートや中程度の痛みの場合:腰全体を適度にサポートする腰部固定帯が適しています。腹圧を高めて腰椎の安定を図り、日常動作での負担を軽減します。

- 強い痛みや不安定感があり、しっかり固定したい場合:幅が広く、ステー(支柱)が入ったハードタイプのサポーターが有効です。腰椎の動きを制限し、安静を保ちやすくなります。

2.2.2 体型に合ったサイズとフィット感を重視する

サポーターの効果を最大限に引き出すためには、ご自身の体型にぴったり合ったサイズを選ぶことが何よりも大切です。サイズが合わないと、期待する効果が得られないだけでなく、かえって体に負担をかけることもあります。

- 測定箇所:製品によってウエストや骨盤周りなど、測定する場所が異なりますので、必ず確認し、正確に測りましょう。

- 試着の重要性:可能であれば、実際に試着して、締め付け具合や動きやすさを確認してください。座ったり、軽く歩いたりしてみて、違和感がないか、痛みが増強しないかなどを確かめるのがおすすめです。

- フィット感:締め付けが強すぎると血行不良や皮膚の圧迫を引き起こす可能性があります。逆に緩すぎると、サポート力が不足してしまいます。適度なフィット感で、しっかりと腰を支えられている感覚があるものを選びましょう。

2.2.3 素材の快適性と装着のしやすさ

サポーターは長時間着用することが多いため、素材の快適性も重要な選択基準です。特に夏場や汗をかきやすい方は、通気性の良いメッシュ素材や吸湿速乾性のある素材を選ぶと良いでしょう。

- 通気性・肌触り:肌に直接触れるものなので、かゆみやかぶれを起こしにくい素材を選ぶことが大切です。

- 着脱のしやすさ:毎日使うものですから、ご自身で簡単に装着・調整できるかどうかも確認しましょう。マジックテープ式やフック式など、様々なタイプがあります。

これらのポイントを踏まえて、ご自身の脊柱管狭窄症の症状とライフスタイルに最も適したサポーターを見つけてください。迷った場合は、専門家のアドバイスを求めることも有効な手段です。

3. 脊柱管狭窄症サポーターの正しい使い方と効果を最大限に引き出すコツ

3.1 サポーターの正しい装着位置と締め付け具合

脊柱管狭窄症の痛みを和らげるためにサポーターを着用する際、正しい装着位置と適切な締め付け具合が非常に重要です。これらを誤ると、十分な効果が得られないばかりか、かえって体に負担をかけてしまう可能性もあります。

まず、装着位置についてです。脊柱管狭窄症の場合、腰椎から仙骨にかけての安定化が重要となります。そのため、サポーターは一般的に骨盤の上部から腰椎全体を覆うように装着してください。特に、おへその少し下あたりから仙骨部にかけてをしっかりとサポートすることで、腰椎の過度な動きを制限し、神経への負担を軽減できます。

サポーターを装着する際は、まず背筋を伸ばし、正しい姿勢を意識してから、サポーターを体に密着させます。鏡を見ながら装着すると、左右のバランスや高さが確認しやすくなります。

次に、締め付け具合です。サポーターは、きつすぎず、ゆるすぎない「心地よいフィット感」が理想です。呼吸を妨げない程度に、しかし腰がしっかりと固定されている感覚があるように調整してください。目安としては、サポーターと体の間に指が1~2本入る程度が良いでしょう。締め付けが強すぎると血行不良や皮膚トラブルの原因になり、弱すぎると十分なサポート効果が得られません。装着後に少し体を動かしてみて、違和感がないか確認することも大切です。

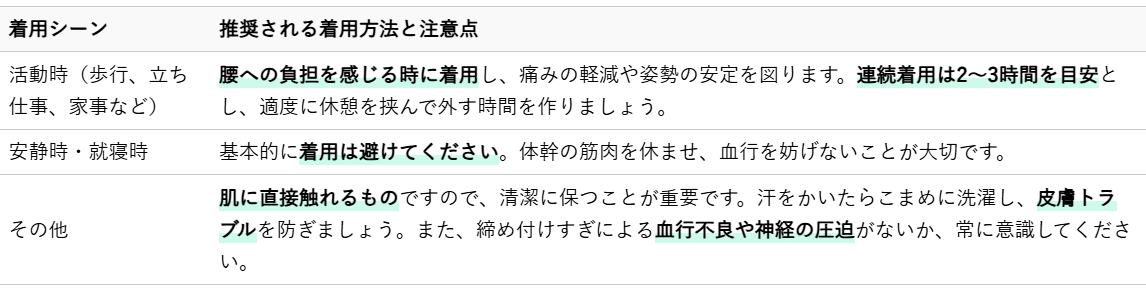

3.2 効果的な着用時間と注意点

サポーターは、腰に負担がかかる活動時に着用することで、その効果を最大限に発揮します。例えば、長時間の立ち仕事や歩行、家事、重いものを持つ作業など、腰への負荷が予想される場面での着用が特に有効です。

しかし、長時間の連続着用は避けることが重要です。サポーターに頼りすぎると、本来の体幹を支える筋肉が衰えてしまう可能性があります。筋肉の衰えは、長期的に見ると腰の安定性を損ね、症状の悪化につながることも考えられます。

就寝時は基本的に外してください。安静時には、サポーターによる過度な固定は不要であり、血行を妨げる可能性もあります。以下の表に、効果的な着用時間と注意点をまとめました。

サポーターはあくまで補助的な役割であることを忘れずに、ご自身の体と相談しながら適切に活用することが大切です。症状の程度や活動内容に合わせて、着用時間を調整してください。

3.3 サポーターがもたらす脊柱管狭窄症への効果

脊柱管狭窄症の症状に対して、サポーターは主に以下の効果をもたらします。

一つ目は、腰椎の安定化と過剰な動きの制限です。サポーターが腰部を適切に固定することで、脊柱管狭窄症で不安定になりがちな腰椎の動きを抑え、神経への負担を軽減します。これにより、痛みやしびれの緩和が期待できます。

二つ目は、腹圧の向上と体幹のサポートです。サポーターを装着することで、お腹に適度な圧力がかかり、腹腔内圧が高まります。この腹圧がコルセットのように働き、腰椎を内側から支えることで、体幹全体の安定性が高まります。体幹が安定すると、腰への負担が分散され、歩行時や立ち上がりの動作が楽になることがあります。

三つ目は、正しい姿勢の維持を助ける効果です。サポーターは、猫背になりがちな姿勢を支え、自然と背筋が伸びるように促します。特に脊柱管狭窄症の方は、前かがみの姿勢で痛みが和らぐことがありますが、これは一時的なものであり、長期的には腰椎に負担をかけます。サポーターで正しい姿勢を意識することで、脊柱管への負担が軽減され、長時間の立ち仕事や歩行時の安定感が増し、活動的な日常生活を送りやすくなります。

これらの効果により、サポーターは脊柱管狭窄症による痛みを和らげ、安心して日常生活を送るためのサポートとなります。ただし、サポーターは症状を根本から改善するものではなく、症状の緩和と活動のサポートを目的としたものであることを理解しておくことが重要です。サポーターを上手に活用しながら、症状の改善を目指しましょう。

4. 脊柱管狭窄症の改善に整体が有効な理由

4.1 整体が脊柱管狭窄症にアプローチする仕組み

脊柱管狭窄症は、背骨の変形や椎間板の突出、靭帯の肥厚などにより、脊柱管内の神経が圧迫されることで、痛みやしびれといった症状が現れる状態です。しかし、これらの構造的な変化の背景には、日々の生活習慣からくる姿勢の歪みや骨盤の傾き、体幹を支える筋肉のアンバランスが大きく影響していることが少なくありません。

整体では、脊柱管狭窄症の症状を引き起こすこれらの根本原因に多角的にアプローチします。単に痛みのある部分だけを施術するのではなく、身体全体のバランスを重視し、骨盤や背骨の配列を本来あるべき状態に調整することを目指します。これにより、神経への圧迫を軽減し、周囲の筋肉の緊張を和らげることで、血流の改善を促します。

4.1.1 脊柱管狭窄症の根本原因と整体のアプローチ

脊柱管狭窄症の症状は、神経の圧迫が直接の原因ですが、その圧迫を引き起こしているのは、骨格の歪みや筋肉の硬直、そしてそれらが原因で生じる身体の使い方の癖です。整体では、以下のようなアプローチで、これらの根本原因に働きかけます。

- 骨盤の調整: 骨盤は背骨の土台であり、骨盤が歪むと背骨全体に影響を及ぼし、脊柱管への負担が増加します。整体では、骨盤の傾きやねじれを整え、身体の重心を安定させます。

- 背骨のバランス調整: 脊柱管を取り囲む背骨の関節一つひとつに注目し、動きの悪い部分や歪んでいる部分を丁寧に調整します。これにより、脊柱管内の空間が広がり、神経への圧迫が軽減されることが期待できます。

- 筋肉の緊張緩和: 腰や股関節周りの筋肉が硬くなると、背骨を引っ張り、脊柱管への負担を増大させます。整体では、手技を用いてこれらの筋肉の緊張を深く緩め、柔軟性を高めます。

- 身体の連動性向上: 脊柱管狭窄症の症状がある方は、無意識のうちに特定の部位に負担がかかるような身体の使い方をしていることがあります。整体では、身体全体の連動性を高めることで、一部に集中する負担を分散させ、スムーズな動きを取り戻すことを目指します。

これらの施術を通じて、身体が本来持っている自己回復力を高め、症状の改善へと導きます。結果として、脊柱管狭窄症による不快な症状が和らぎ、日常生活をより快適に過ごせるようになることを目指します。

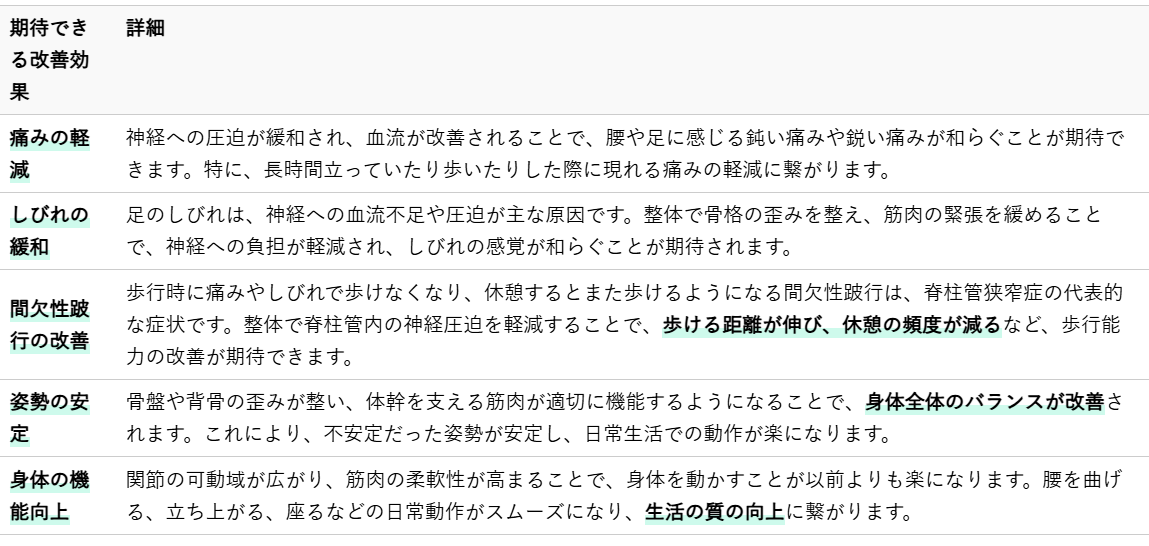

4.2 整体で期待できる具体的な改善効果

整体による施術は、脊柱管狭窄症の様々な症状に対して、具体的な改善効果をもたらすことが期待されます。ここでは、特に期待できる効果について詳しくご説明します。

これらの改善効果は、一時的な痛みの緩和に留まらず、脊柱管狭窄症の症状に悩まされにくい身体づくりを目指すものです。定期的な整体施術と、ご自身の身体への意識を高めることで、より長期的な改善が期待できます。

5. サポーターと整体の併用で脊柱管狭窄症をさらに改善

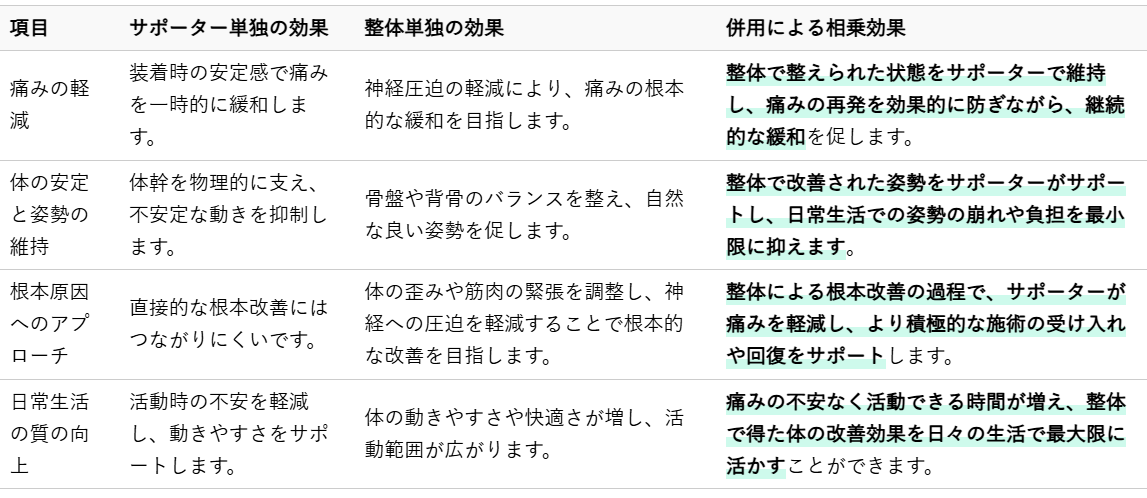

脊柱管狭窄症の症状緩和と根本的な改善を目指す上で、サポーターと整体はそれぞれ異なる役割を果たします。これらを単独で利用するだけでなく、適切に併用することで、より効率的かつ持続的な改善が期待できます。それぞれの利点を組み合わせることで、体の内外から脊柱管狭窄症にアプローチし、日常生活の質を高めることが可能になります。

5.1 相乗効果で痛みを効率的に軽減する秘訣

サポーターは主に外部から脊柱をサポートし、過度な動きや負担を軽減することで、痛みを和らげる役割を担います。一方、整体は体の歪みや筋肉の緊張を調整し、神経への圧迫を軽減することで、根本的な改善を目指します。この二つのアプローチを組み合わせることで、以下のような相乗効果が期待できます。

このように、サポーターは整体で整えた体を保護し、良い状態を維持するための「守り」の役割を、整体は体の根本的な問題を解決し、機能改善を促す「攻め」の役割を担います。これらを組み合わせることで、症状の悪化を防ぎつつ、着実に改善へと導くことができるのです。

5.2 日常生活でのサポーターと整体の活用法

サポーターと整体の効果を最大限に引き出すためには、日常生活の中で意識的にこれらを活用することが重要です。

サポーターは、特に体への負担が大きい活動時に積極的に着用しましょう。例えば、家事や仕事で長時間同じ姿勢を保つ必要がある場合、重いものを持つ作業をする場合、あるいは散歩や買い物など外出時に歩くことが多い場合などです。サポーターが脊柱を安定させることで、これらの活動中に生じる負担を軽減し、痛みの発生を抑えることができます。

一方、整体は定期的に受けることで、体の状態を常に最適なバランスに保つことを目指します。症状が安定している時期でも、定期的なメンテナンスとして整体を利用することで、脊柱管狭窄症の再発予防や悪化防止につながります。また、整体師から指導される自宅でできるストレッチや体操を日常に取り入れることで、施術効果の持続性を高めることができます。

具体的には、以下のような活用法が考えられます。

- 活動前のサポーター装着: 朝起きて活動を開始する前にサポーターを装着し、日中の動きをサポートします。

- 整体後のサポーター活用: 整体で体のバランスが整えられた後、その良い状態を維持するためにサポーターを着用し、日常生活での負担から体を保護します。

- 定期的な整体受診: 症状の波に合わせて、あるいは予防的な観点から、計画的に整体を受診し、体の歪みをチェック・調整してもらいます。

- 整体でのアドバイスの実践: 整体師から指導された姿勢の注意点や、自宅でできる運動などを日々の生活に取り入れ、サポーターと合わせて体のケアを継続します。

サポーターと整体を賢く併用することで、脊柱管狭窄症による痛みや不安を軽減し、より活動的で快適な日常生活を送ることが可能になります。自身の体の状態とライフスタイルに合わせて、最適な活用法を見つけていきましょう。

6. まとめ

脊柱管狭窄症による辛い痛みは、日常生活に大きな影響を及ぼします。しかし、諦める必要はありません。この記事では、痛みの軽減と根本的な改善を目指すための具体的な方法をご紹介しました。

サポーターは、脊柱管狭窄症の痛みを一時的に和らげ、患部を安定させるために非常に有効なツールです。ご自身の症状や体型に合ったサポーターを選び、正しい位置と締め付け具合で着用することで、その効果を最大限に引き出すことができます。適切な着用時間や注意点を守り、日々の生活の中で上手に活用してください。

一方、整体は、体の歪みを整え、筋肉のバランスを改善することで、脊柱管狭窄症の根本的な原因にアプローチします。脊柱管への負担を軽減し、神経の圧迫を和らげることで、痛みの緩和だけでなく、姿勢の改善や可動域の向上といった具体的な改善効果が期待できます。

そして、最も効果的なのは、サポーターによる一時的なサポートと、整体による根本的なアプローチを組み合わせることです。この二つの方法を併用することで、相乗効果が生まれ、痛みを効率的に軽減し、より持続的な改善へと繋がります。日常生活の中でサポーターを適切に使いながら、定期的に整体で体のケアを行うことが、脊柱管狭窄症の改善への近道となるでしょう。

何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。