自律神経失調症を克服!自宅でできるセルフケアと整体で不調を治す方法

「朝起きるのがつらい」「めまいや頭痛が続く」「漠然とした不安感がある」など、自律神経失調症のつらい症状に悩まされていませんか?この不調は、あなたの日常生活に大きな影響を与え、心身ともに疲弊させてしまうことがあります。しかし、ご安心ください。この記事を最後までお読みいただくことで、自律神経失調症の症状や原因を深く理解し、自宅で今日から実践できる効果的なセルフケアの方法から、専門的な整体によるアプローチまで、多角的な治し方を具体的に知ることができます。

そして、これらの情報を活用し、セルフケアと整体を組み合わせることで、自律神経の乱れを根本から整え、不調を克服し、心身のバランスを取り戻すことが可能であるという結論に至ります。あなた自身の手で健康を取り戻し、本来の健やかな毎日を送るための確かな一歩を、この記事から踏み出しましょう。

1. 自律神経失調症とは?その症状と原因を理解する

自律神経失調症は、自律神経のバランスが崩れることで、心身にさまざまな不調が現れる状態を指します。私たちの体は、意識せずとも生命活動を維持するために多くの機能が働いていますが、その多くをコントロールしているのが自律神経です。この章では、自律神経の基本的な仕組みから、失調症が起こるメカニズム、具体的な症状、そしてその背景にある原因について詳しく解説いたします。ご自身の不調が自律神経失調症によるものなのか、理解を深めるための第一歩としてお役立てください。

1.1 自律神経の仕組みと失調症が起こるメカニズム

自律神経は、私たちの意思とは関係なく、内臓の働きや血圧、体温、呼吸、消化、代謝などを調整している神経です。主に「交感神経」と「副交感神経」の2種類があり、それぞれが異なる役割を担いながら、バランスを取り合って体の機能を最適な状態に保っています。

交感神経は、活動時や緊張時に優位になり、心拍数を上げたり、血管を収縮させたりして、体を活動モードに切り替えます。一方、副交感神経は、休息時やリラックス時に優位になり、心拍数を落ち着かせたり、血管を拡張させたりして、体を回復モードに導きます。この二つの神経がシーソーのようにバランスを取りながら、私たちの心身の健康を支えているのです。

自律神経失調症は、この交感神経と副交感神経のバランスが崩れてしまうことで発生します。例えば、過度なストレスや不規則な生活が続くと、交感神経が優位な状態が長く続き、副交感神経が十分に働けなくなります。すると、体が常に緊張状態に置かれ、リラックスや回復がうまくできなくなり、様々な身体的・精神的な不調が引き起こされるのです。逆に、過度に副交感神経が優位になりすぎることで、だるさや意欲の低下につながることもあります。

1.2 自律神経失調症の主な症状をチェック

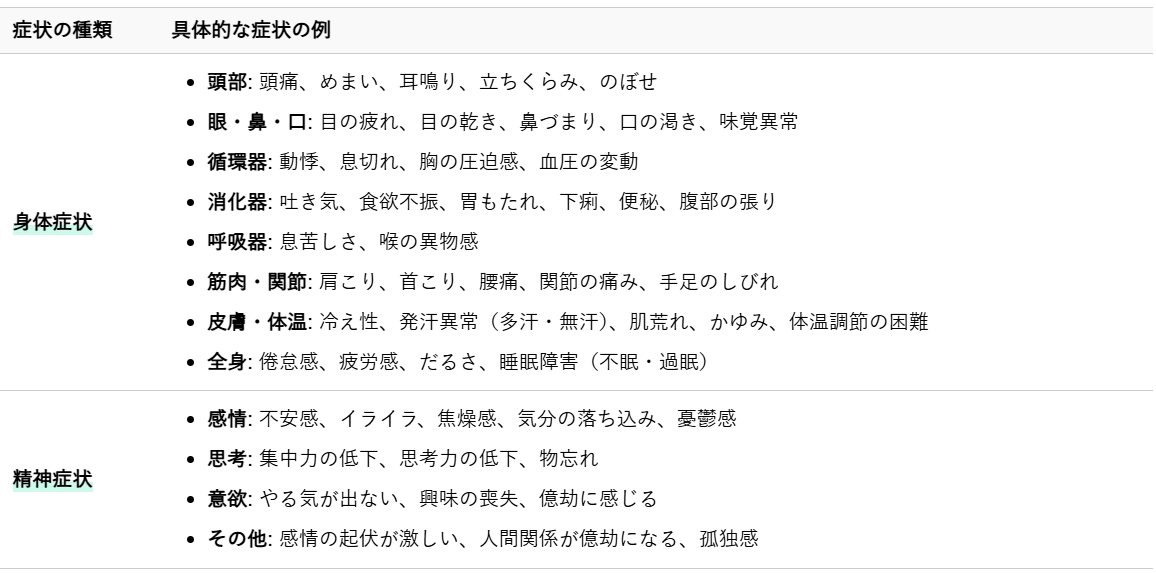

自律神経失調症の症状は非常に多岐にわたり、人によって現れる症状やその程度は大きく異なります。全身のあらゆる器官に影響を及ぼすため、どこか特定の部位に症状が限定されるわけではありません。ここでは、自律神経失調症でよく見られる主な症状を、身体症状と精神症状に分けてご紹介します。

これらの症状は、一つだけでなく複数が同時に現れたり、日によって症状が変わったりすることも珍しくありません。また、これらの症状が検査では異常が見つからないのに続く場合は、自律神経の乱れが原因である可能性を考えることができます。ご自身の症状を客観的に把握することが、改善への第一歩となります。

1.3 自律神経失調症の原因となる生活習慣とストレス

自律神経のバランスが崩れる原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発生することがほとんどです。特に現代社会においては、日常生活の中に潜むさまざまな要因が自律神経に負担をかけています。ここでは、主な原因となる生活習慣の乱れとストレスについて詳しく見ていきましょう。

1.3.1 生活習慣の乱れ

日々の生活習慣は、自律神経の働きに大きな影響を与えます。

- 睡眠不足や不規則な睡眠: 睡眠は心身を休ませ、自律神経を回復させる重要な時間です。睡眠時間が足りなかったり、寝る時間が毎日バラバラだったりすると、自律神経のリズムが乱れてしまいます。

- 不規則な食生活や偏った栄養: 決まった時間に食事をとらない、栄養バランスの悪い食事ばかり摂る、過度なダイエットなどは、消化器系に負担をかけ、自律神経の働きを乱す原因となります。

- 運動不足: 適度な運動は、血行を促進し、ストレス解消にもつながります。運動不足は、体の機能低下だけでなく、自律神経のバランスを崩す一因となります。

- 過度な飲酒や喫煙: アルコールやニコチンは、自律神経に直接作用し、バランスを乱すことがあります。特に過剰な摂取は、体に大きな負担をかけます。

- 夜更かしやスマートフォンの長時間使用: 夜遅くまで起きていることや、寝る前にスマートフォンやパソコンを長時間使用することは、脳を興奮状態に保ち、交感神経を優位にさせ、良質な睡眠を妨げます。

1.3.2 ストレス

ストレスは、自律神経失調症の最大の原因の一つと言われています。ストレスの種類は多岐にわたり、精神的なものだけでなく、身体的なものや環境的なものも含まれます。

- 精神的ストレス: 仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安、家族の問題、喪失体験など、心の負担となる出来事は自律神経を緊張させます。

- 身体的ストレス: 過労、睡眠不足、病気や怪我、不規則な生活リズム、気候の急激な変化(寒暖差など)なども、体に負担をかけ、自律神経のバランスを崩す原因となります。

- 環境的ストレス: 騒音、悪臭、室内の温度や湿度の不適切さ、まぶしい光など、五感に不快感を与える環境も、知らず知らずのうちにストレスとなり、自律神経に影響を及ぼします。

これらの要因が単独で、あるいは複数重なり合うことで、自律神経は常に過剰な働きを強いられたり、逆に十分に機能できなくなったりして、バランスを崩していきます。ご自身の生活の中に、これらの原因が潜んでいないか、一度振り返ってみることをおすすめします。

2. 自宅でできる自律神経失調症のセルフケア実践法

自律神経の乱れによる不調は、日々の生活習慣を見直すことで大きく改善へ向かうことがあります。ご自身の身体と心に意識を向け、無理なく続けられるセルフケアを取り入れることが大切です。ここでは、ご自宅で簡単に実践できる自律神経失調症のセルフケア方法を詳しくご紹介いたします。

2.1 簡単に始められる呼吸法で自律神経を整える

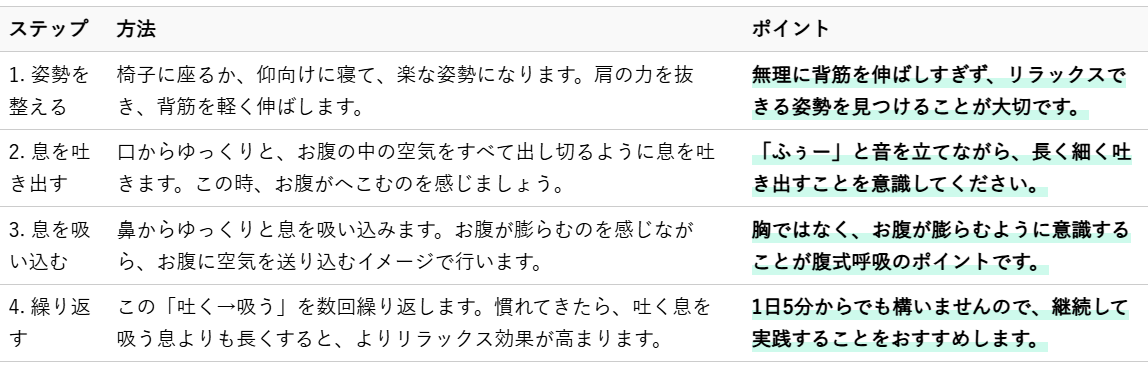

呼吸は、無意識に行われている生理現象ですが、意識的にコントロールすることで自律神経のバランスを整えることができます。特に、深い腹式呼吸は副交感神経を優位にし、心身のリラックスを促す効果が期待できます。

腹式呼吸を実践することで、ストレスの軽減、血行促進、集中力の向上など、様々な良い影響が期待できるでしょう。

忙しい時やストレスを感じた時など、場所を選ばずに実践できる手軽な方法ですので、ぜひ日々の習慣に取り入れてみてください。

2.2 身体をほぐすストレッチで血行促進とリラックス

自律神経の乱れは、身体の緊張と密接に関わっています。特に首、肩、背中、股関節といった部位は、ストレスや姿勢の悪さから硬くなりやすく、血行不良や神経の圧迫を引き起こすことがあります。ストレッチで筋肉の緊張を和らげ、血行を促進することで、自律神経のバランスが整いやすくなります。

ストレッチを行う際は、呼吸を止めずにゆっくりと行い、心地よいと感じる範囲で伸ばすことが重要です。 痛みを感じるまで無理に伸ばすのは避け、毎日少しずつ継続することで、身体の柔軟性が向上し、リラックス効果が高まるでしょう。

2.3 質の良い睡眠と入浴で自律神経を回復させる

睡眠と入浴は、自律神経のバランスを整える上で非常に重要な要素です。心身の疲労回復には、質の高い睡眠が不可欠であり、適切な入浴はリラックス効果を高め、スムーズな入眠を促します。

2.3.1 質の良い睡眠で心身を休める

睡眠は、日中に活動した脳と身体を休ませ、自律神経のバランスを回復させるための大切な時間です。質の良い睡眠をとることで、心身のストレスが軽減され、日中のパフォーマンス向上にもつながります。

- 規則正しい睡眠リズムの確立

毎日決まった時間に就寝し、起床することで、体内時計が整い、自然な眠りにつきやすくなります。週末も大きくリズムを崩さないように心がけましょう。 - 寝室環境の整備

寝室は、暗く静かで、快適な温度・湿度に保つことが理想的です。寝具もご自身に合ったものを選び、快適な睡眠をサポートしましょう。 - 就寝前のリラックス習慣

就寝前は、スマートフォンやパソコンの使用を控え、リラックスできる活動を取り入れましょう。軽い読書、温かいハーブティーを飲む、アロマを焚くなどがおすすめです。カフェインやアルコールの摂取は、睡眠の質を低下させるため、就寝数時間前からは避けるようにしてください。

ご自身の睡眠パターンを把握し、質の良い睡眠を確保するための工夫を日々の生活に取り入れてみましょう。

2.3.2 温かい入浴でリラックス効果を高める

入浴は、身体を温めることで血行を促進し、筋肉の緊張を和らげるだけでなく、温熱効果、浮力、水圧が複合的に作用し、心身のリラックスを深く促します。

- 適切な温度と時間

38℃から40℃程度のぬるめのお湯に、15分から20分程度ゆっくりと浸かるのがおすすめです。熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまうため、避けるようにしてください。 - リラックス効果を高める工夫

お気に入りの香りの入浴剤やバスソルトを使用することで、アロマテラピー効果も期待できます。照明を少し暗くしたり、静かな音楽を聴いたりするのも良いでしょう。 - 入浴後の過ごし方

入浴後は、急激に身体を冷やさないように注意し、ゆっくりと水分補給をしましょう。身体が温まり、リラックスした状態で就寝することで、スムーズな入眠につながります。

毎日の入浴を単なる身体を清潔にする行為としてだけでなく、心身のリフレッシュと自律神経を整える大切な時間として活用してみてください。

2.4 食事と栄養で身体の内側から自律神経をサポート

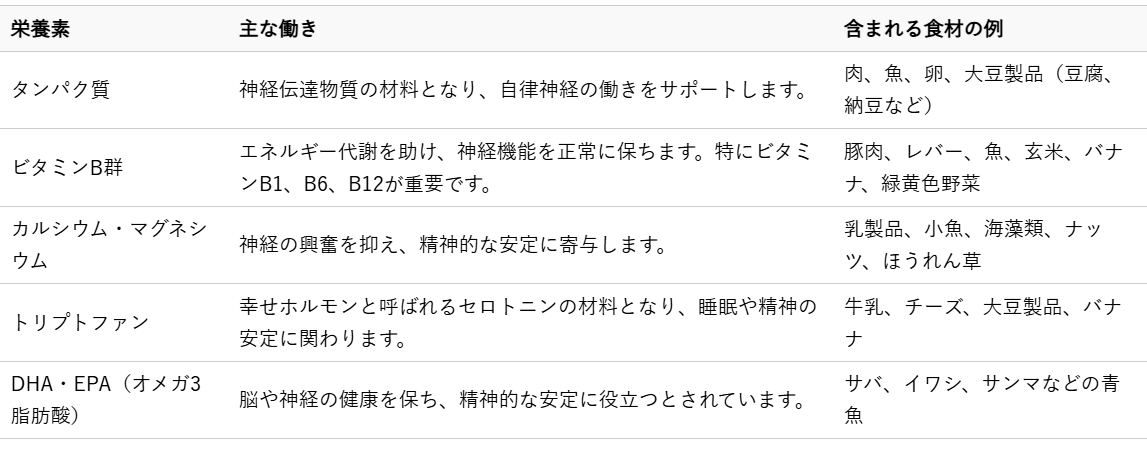

日々の食事は、身体のエネルギー源となるだけでなく、自律神経の働きにも深く関わっています。バランスの取れた食事を心がけ、自律神経の働きをサポートする栄養素を積極的に摂ることが、不調の改善につながります。

特定の栄養素に偏ることなく、主食、主菜、副菜をバランス良く組み合わせた食事が理想的です。 また、食事の摂り方も重要です。規則正しい時間に食事を摂り、よく噛んでゆっくり食べることで、消化吸収が良くなり、胃腸への負担も軽減されます。

一方で、カフェインやアルコールの過剰摂取、加工食品や糖分の多い食品は、自律神経の乱れを助長する可能性があるため、控えめにすることをおすすめします。 身体の内側から自律神経をサポートする食生活を心がけましょう。

2.5 ストレスマネジメントで心のバランスを保つ

現代社会において、ストレスは避けて通れないものです。しかし、ストレスを適切に管理し、心のバランスを保つことは、自律神経失調症の改善において非常に重要です。ストレスをゼロにすることは難しいですが、ストレスに対するご自身の反応を変えたり、ストレスを上手に解消する方法を見つけたりすることは可能です。

- ストレスの原因を認識する

まず、何がご自身のストレスになっているのかを具体的に把握することが大切です。仕事、人間関係、環境など、ストレス源を書き出してみるのも良い方法です。 - リラックスできる時間を作る

趣味に没頭する、好きな音楽を聴く、アロマを楽しむ、自然の中で過ごすなど、ご自身が心からリラックスできる時間を作りましょう。意識的に「何もしない時間」を作ることも、心の休息には欠かせません。 - 軽い運動を取り入れる

ウォーキングやヨガ、ストレッチなどの軽い運動は、ストレスホルモンの分泌を抑え、気分転換にもなります。無理のない範囲で、毎日少しずつでも身体を動かす習慣をつけましょう。 - 考え方を変える(リフレーミング)

同じ出来事でも、捉え方を変えることでストレスの感じ方が変わることがあります。例えば、「失敗した」と捉えるのではなく「良い経験になった」と考えるなど、ポジティブな側面を見つける練習をしてみましょう。 - 十分な休息をとる

肉体的な疲労だけでなく、精神的な疲労も自律神経の乱れに繋がります。頑張りすぎず、適度な休息をとることを意識してください。

ご自身に合ったストレス解消法を見つけ、日々の生活に積極的に取り入れることで、心のバランスを保ち、自律神経の安定へと導くことができます。

3. 整体で自律神経失調症の根本的な治し方を探る

自律神経の乱れは、日々の生活習慣やストレスだけでなく、身体の歪みや筋肉の緊張が深く関わっていることがあります。整体は、これらの身体の構造的な問題にアプローチすることで、自律神経のバランスを整え、根本的な改善を目指す施術です。

3.1 整体が自律神経失調症に効果的な理由

自律神経は、脳から脊髄を通り、全身の臓器や血管に分布しています。そのため、背骨や骨盤に歪みが生じると、神経の伝達が阻害されたり、周囲の筋肉が過度に緊張したりすることがあります。整体では、身体の歪みを丁寧に調整し、神経伝達をスムーズにすることで、自律神経の働きを正常化に導きます。

具体的な効果としては、以下のような点が挙げられます。

- 神経伝達の改善

背骨や骨盤の歪みが整うことで、自律神経が通る脊髄への圧迫が軽減され、脳からの指令がスムーズに伝わるようになります。 - 血行促進と筋肉の緩和

身体の歪みや緊張は血行不良を引き起こし、自律神経の働きを阻害します。整体による適切な刺激は、全身の血流を改善し、硬くなった筋肉を緩めることで、身体全体の機能を高めます。 - リラックス効果

心地よい手技による施術は、心身の緊張を解きほぐし、深いリラックス状態を促します。これにより、交感神経の過緊張が和らぎ、副交感神経が優位になりやすくなります。 - 自然治癒力の向上

身体のバランスが整い、自律神経の働きが安定することで、人間が本来持っている自然治癒力が高まり、不調を自ら改善しようとする力が引き出されます。

3.2 自律神経失調症に特化した整体の種類と施術内容

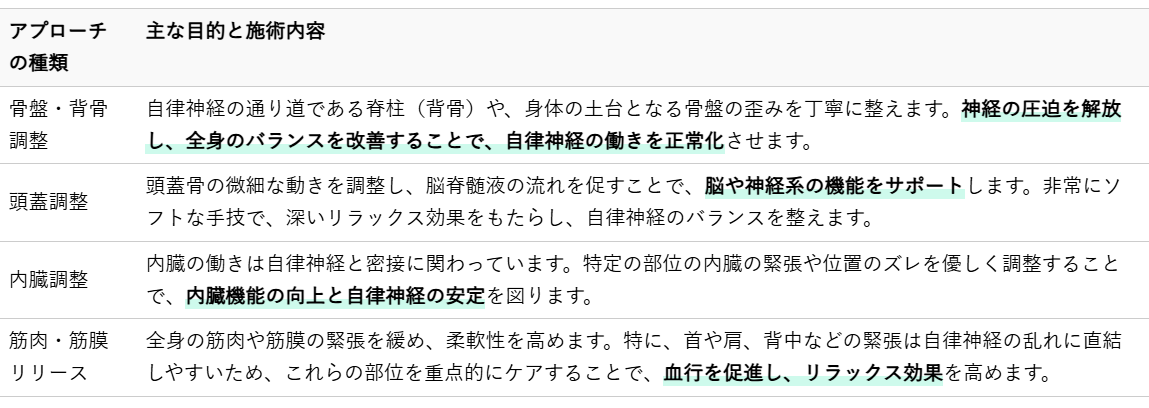

自律神経失調症への整体アプローチは多岐にわたりますが、共通して目指すのは身体全体のバランスを整え、自律神経が正常に機能しやすい環境を作ることです。特定の部位だけでなく、全身を総合的に見て調整していくのが特徴です。

主な施術のアプローチとしては、以下のようなものが挙げられます。

これらの施術は、多くの場合、身体に負担の少ないソフトな手技で行われます。一人ひとりの身体の状態や症状に合わせて、最適なアプローチが選択されます。

4. セルフケアと整体を組み合わせた効果的な自律神経失調症の治し方

自律神経失調症の改善には、一時的な対処だけでなく、根本的な原因へのアプローチと日々の継続が不可欠です。これまでご紹介してきたセルフケアと整体、それぞれが持つ強みを理解し、両者を効果的に組み合わせることで、より確実で早期の回復を目指すことができます。

4.1 相乗効果で早期回復を目指す

整体は、身体の歪みや筋肉の緊張をプロの視点から調整し、自律神経が正常に働きやすい土台を築きます。これにより、滞っていた血流やリンパの流れが改善され、神経伝達もスムーズになることで、身体の自然治癒力が最大限に引き出されます。

一方、セルフケアは、ご自宅で毎日実践することで、整体で整えられた身体の状態を維持し、さらに向上させる役割を担います。例えば、整体で身体の軸が整った後に、呼吸法で深いリラックスを促したり、ストレッチで筋肉の柔軟性を保ったりすることで、施術効果の持続性を高めることができます。

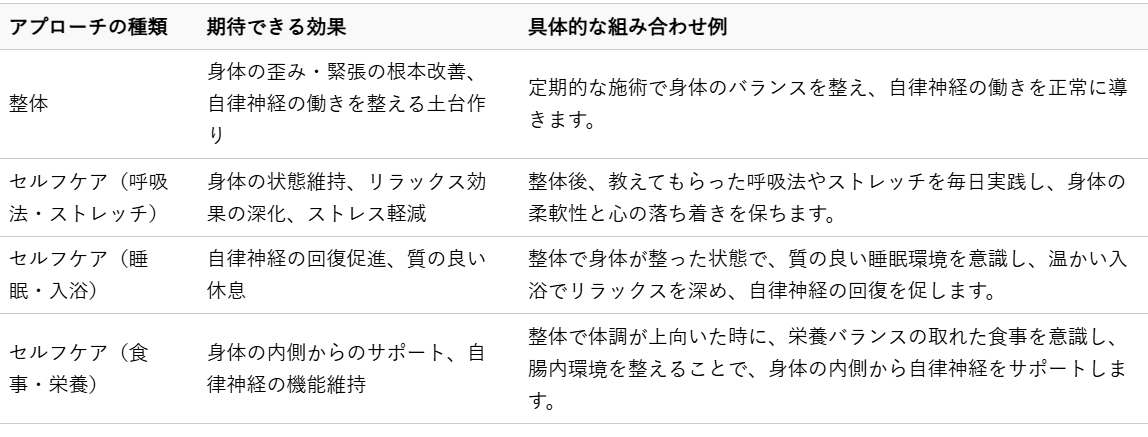

このように、整体で根本的な改善を促し、セルフケアで日々のメンテナンスを行うという、両輪でのアプローチこそが、自律神経失調症を克服し、再発を防ぐための最も効果的な治し方と言えるでしょう。具体的な組み合わせ例を以下の表にまとめました。

4.2 日常生活に取り入れる継続のヒント

自律神経失調症の改善は、一朝一夕で成し遂げられるものではありません。セルフケアも整体も、継続することで真の効果を発揮します。日常生活に無理なく取り入れ、習慣化するためのヒントをいくつかご紹介します。

4.2.1 セルフケアを習慣化するコツ

小さな目標から始める: いきなり完璧を目指さず、まずは「朝1分間の呼吸法」や「寝る前の5分ストレッチ」など、無理なく続けられることから始めましょう。記録をつける: 体調の変化やセルフケアの実施状況を記録することで、自分の努力を可視化し、モチベーション維持に繋がります。改善を実感できた時は、大きな喜びとなるでしょう。ご褒美を設定する: 目標達成のご褒美を設定することで、楽しみながら継続できます。例えば、「1週間続けられたら好きな入浴剤を買う」など、自分にとって嬉しいことを考えてみてください。無理はしない: 体調が悪い日は休むことも大切です。自分を責めずに、できる範囲で続ける柔軟な姿勢が、長く続ける秘訣です。

4.2.2 整体を効果的に活用するヒント

定期的なメンテナンス: 整体で身体のバランスが整った後も、定期的に施術を受けることで、良い状態を維持し、再発を予防することができます。施術頻度については、整体師と相談して、ご自身の状態に合ったプランを立てましょう。体調の変化を伝える: 施術の際には、前回の施術からの体調の変化や、セルフケアで感じたことなどを具体的に伝えましょう。これにより、整体師はよりパーソナルなアドバイスや施術を提供できるようになります。質問を積極的にする: 自宅でのセルフケアについて疑問があれば、遠慮なく整体師に質問しましょう。専門家からのアドバイスは、あなたのセルフケアの質を向上させ、より効果的な継続に繋がります。

セルフケアと整体は、互いに支え合い、あなたの自律神経のバランスを取り戻すための強力なパートナーです。焦らず、ご自身のペースで、この二つの治し方を日々の生活に取り入れていきましょう。

5. まとめ

自律神経失調症は、日々の生活の質を大きく低下させるつらい症状ですが、決して改善を諦める必要はありません。

この記事では、ご自宅で手軽に実践できるセルフケアと、身体の根本からアプローチする整体という二つの治し方をご紹介しました。

呼吸法やストレッチ、質の良い睡眠、適切な食事、そしてストレスマネジメントといったセルフケアは、自律神経のバランスを整え、ご自身の回復力を高めるための大切な土台となります。

しかし、セルフケアだけではなかなか改善が見られない場合や、より早く根本的な改善を目指したい場合には、専門的な整体の力を借りることが非常に有効です。

整体は、身体の歪みや筋肉の緊張を調整することで、自律神経が正常に機能しやすい環境を整えます。これにより、身体が本来持っている回復力を最大限に引き出すことができるのです。

最も効果的なのは、これらのセルフケアと整体を組み合わせることです。ご自身のペースでセルフケアを継続しつつ、定期的に整体で身体の調整を行うことで、相乗効果が生まれ、より早期に自律神経のバランスを取り戻し、快適な毎日を送れるようになるでしょう。

大切なのは、ご自身の身体と心の声に耳を傾け、諦めずに適切なケアを続けていくことです。一歩ずつ、着実に改善へと向かっていきましょう。

何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。